Séparation à contre courant

Introduction :

Elle fait appel au partage entre deux solvants non miscibles, à la différence des méthodes d’extractions qui permettent l’extraction quantitative d’un composé, la méthode de Craig permet la séparation de plusieurs substances initialement présentes dans une solution, grâce à la différence des coefficients de partage des diverses substances.

A- Principe :

La séparation à contre courant a été mise au point par CRAIG (1950).

Elle est basée sur la répartition d’une substance entre deux phases liquides non miscibles, ce qui permet de séparer les constituants dissous dans une phase initiale en les rassemblant dans des fractions distinctes de solvants.

La séparation est possible, si pour des solvants choisis, les substances ont des coefficients de partage différents.

𝐾𝐷 =

A

A

[𝐴]𝑜𝑟𝑔 [𝐴]𝑎𝑞

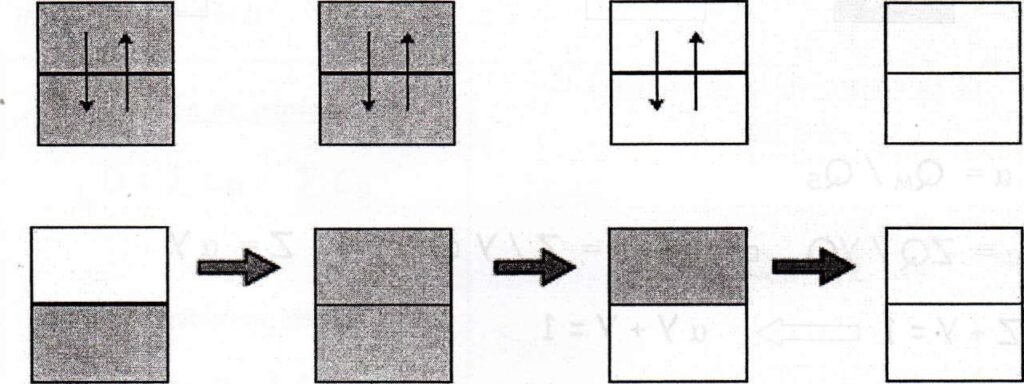

Figure 1 : Partage d’une substance entre deux solvants non miscibles

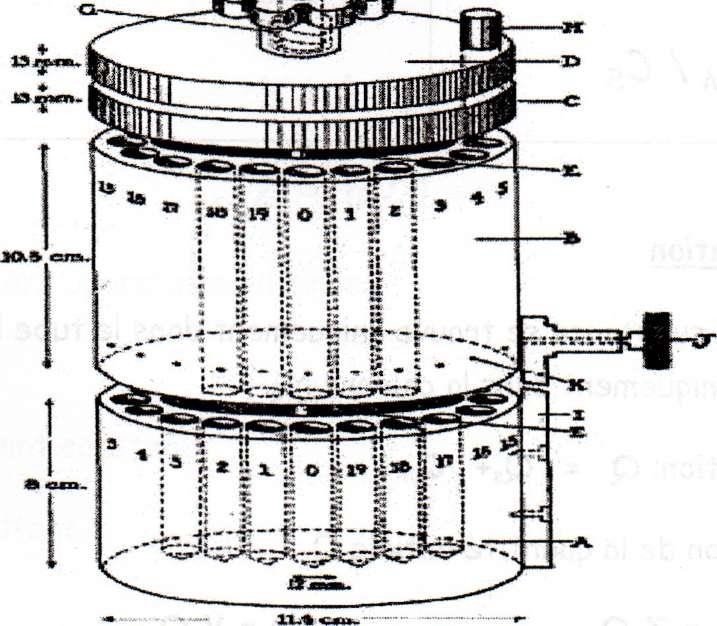

B- Appareil de CRAIG :

Description : Il se composé de deux blocs, l’un inférieur et l’autre supérieur.

Bloc inférieur cylindrique creusé de 20 cavités, dans lesquelles sont disposés des tubes de capacité identique.

Ils sont numérotés de 0 à 19 et sont destinés à recevoir le même volume du solvant lourd.

Bloc supérieur mobile, qui s’adapte sur le précèdent.

Il est également creusé de 20 cavités numérotées de 0 à 19 dans le sens inverse de celui du bloc inférieur.

Toutes les cavités supérieures sont identiques et destinées à recevoir le même volume du solvant léger.

Les deux blocs sont ajustables de manière hermétique, chaque tube inférieur est en communication avec un tube supérieur.

L’ensemble de deux tubes constitue une colonne.

Fonctionnement :

On suppose que la solution contenant la substance à séparer est la phase lourde.

Le tube inférieur N0 est rempli avec cette solution, tous les autres tubes du bloc inférieur sont remplis avec le même volume du solvant lourd pur.

Le cylindre supérieur mobile est ajusté de telle sorte que les deux tubes supérieurs et inférieur N0 soient superposés, un même volume du solvant léger pur est introduit dans chacun des tubes supérieurs.

L’appareil est agité énergiquement par retournement, suivi d’un repos destiné à réaliser la décantation des deux phases dans chaque colonne verticale.

Le cylindre mobile est soumis à une rotation vers la gauche de façon à ce que les ménisques de séparation coïncident exactement avec le plan de rotation, séparant ainsi les deux phases.

L’ensemble (agitation + rotation) constitue une opération

Les opérations suivantes sont effectuées de manière identique jusqu’à ce que le tube fixe N0 coïncide avec le tube mobile N(n-i).

Figure 2 : Schéma représentatif de l’appareil de Craig

C- Etude quantitative pour une distribution régulière :

Au cours de l’agitation, dans chaque colonne, où se trouvent des substances, il y a répartition de celles-ci entre les deux phases en fonction de leurs coefficients de partage.

Si l’agitation est suffisante l’équilibre est atteint.

Notation :

Indice S (stable) : solvant lourd contenu dans le cylindre inférieur.

Indice M (mobile) : solvant léger contenu dans le cylindre supérieur.

Indices A, B, C, … : substances dissoutes.

Equations :

Comme pour l’étude des diverses méthodes d’extraction, les deux équations mises en œuvre sont :

Equations de partage : 𝐷 = ∑𝐶𝑀

𝜆 = 𝐶𝑀

𝛼 = 𝑄𝑀 = 𝜆 𝑉𝑀

∑𝐶𝑆

𝐶𝑠

𝑄𝑆

𝑉𝑠

Equation de conservation de la matière : Q = ΣQM + ΣQS

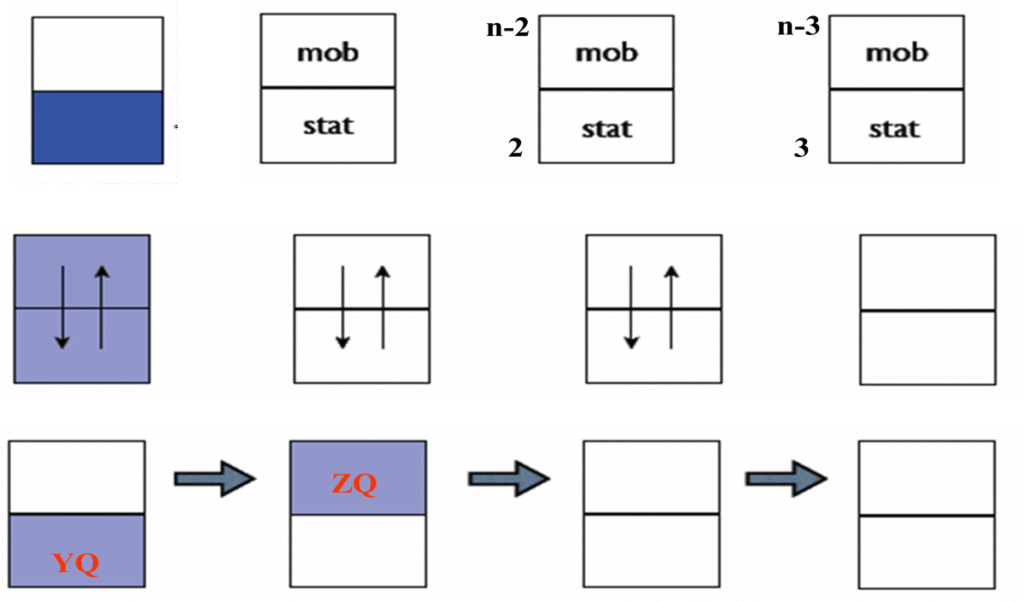

Expressions du partage par opération :

Première opération :

Avant agitation, la substance se trouve uniquement dans le tube inférieur N0.

Le partage se fait uniquement dans la colonne N0.

Après agitation: Q = QM + QS

QM et QS étant les fractions de la quantité initiale Q.

QM = ZQ QS = YQ

Z et Y : fractions dont la somme égale à 1.

Q = QM + QS => Q = ZQ + YQ => Z + Y = 1

Figure 3 : Schéma de la première opération

Calcul des fractions Z et Y :

𝛼 = 𝑄𝑀

𝑄𝑆

=> 𝛼 = ZQ YQ

=> 𝛼 = Z Y

=> Z = αY

Z + Y = 1 => (α + 1)Y = 1

On obtient : 𝐘 = 𝟏

𝛂+𝟏

et 𝐙 = 𝛂

𝛂+𝟏

Dans des conditions opératoires données :

VM et VS sont constants.

D est constant.

Il en résulte que Y et Z sont constants tout au long des diverses opérations et indépendants de la quantité Q.

Ils seront donc utilisés pour l’étude quantitative des opérations suivantes.

Deuxième opération :

Initialement, la substance se trouve repartie dans deux colonnes 0 et 1 (tubes fixes).

L’agitation réalise un équilibre dans chaque colonne en respectant une répartition selon les fractions Y et Z dans chaque cas.

Le partage se fait dans les colonnes N0 et N1 :

Figure 4 : Schéma de la deuxième opération

– Après agitation :

| Colonne 0 : YQ = Y(QM + QS) | => | YQ = YQM + YQS => | YQ = YZQ + Y2Q |

| Colonne 1 : ZQ = Z(QM + QS) | => | ZQ = ZQM + ZQS => | ZQ = Z 2 Q + ZYQ |

– Après rotation : répartition de Q dans trois colonnes.

Colonne 0 : Y2Q

Colonne 1 : 2YZQ

Colonne 2 : Z2Q

=> Q = Y2Q + 2YZQ + Z2Q => Q = (Z + Y)2Q

Troisième opération :

Initialement, la substance se trouve repartie dans trois colonnes 0, 1 et 2 (tubes fixes).

Le partage se fait dans les colonnes N0, N1 et N2 :

Après agitation :

Colonne 0 : Y2Q = Y2QM + Y2QS => Y2Q = Y3Q + ZY2Q

Colonne 1 : 2ZYQ = 2ZYQM + 2ZYQS => 2YZQ = 2Y2ZQ + 2YZ2Q

Colonne 2 : Z2Q = Z2QM + Z2QS => Z2Q = YZ2Q + Z3Q

Après rotation : répartition de Q dans quatre colonnes.

Colonne 0 : Y3Q

Colonne 1 : 3Y2ZQ

Colonne 2 : 3YZ2Q

Colonne 3 : Z3Q

=> Q = Y3Q + 3Y2ZQ + 3YZ2Q + Z3Q => Q = (Y + Z)3Q

Expression générale du partage (ne opération) :

Première opération : Q = (Y + Z)1Q

Deuxième opération : Q = (Y + Z)2Q

Troisième opération : Q = (Y + Z)3Q

On remarque que la substance se repartit selon une distribution binomiale.

Un raisonnement par récurrence peut être appliqué pour n opérations :

Q = (Y + Z)nQ

D- Interprétation analytique :

Le raisonnement mathématique montre que toutes les colonnes contiennent une fraction de la quantité initiale Q avec une différence significative des quantités contenues dans chaque colonne.

Influence du rang de la colonne :

Z et Y sont inférieurs à 1 et les valeurs de Yn et Zn sont d’autant plus petits que n augmente.

Donc plus le nombre d’opérations augmente, plus les quantités existantes dans les colonnes extrêmes sont faibles.

Au bout d’un nombre important d’opérations et pour des concentrations initiales de l’ordre du mole/L, on peut atteindre des valeurs d’Yn et Zn inférieures à 1/N (nombre d’Avogadro).

La quantité présente dans de telles colonnes est nulle.

D’autre part, l’un des termes de l’équation binominale correspond à une présence réelle de substance et est plus grand que les autres.

La colonne correspondant à ce terme contient donc la plus grande quantité de substance.

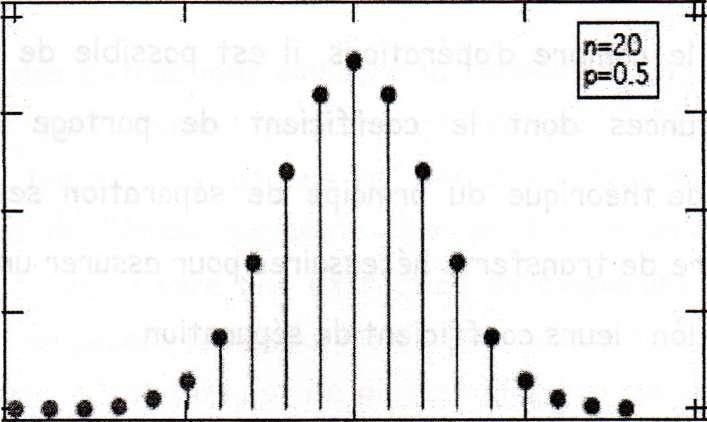

Représentation graphique :

Pour un nombre d’opérations n fixe, on peut tracer la courbe donnant la fraction de la quantité initiale Q de la substance en fonction des rangs de la colonne.

La courbe dépend des valeurs de Z, Y, D, VM et VS.

Figure 5 : Représentation graphique de la distribution de Craig

Tableau : Séparation de deux substances de coefficients de partage différents Nombre d’opérations = 08

| Nbr. d’opérations (n) | Terme du binôme ou rang de colonnes (tubes supérieurs) | ||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 0 | 1 | ||||||||

| 1 | Z | Y | |||||||

| 2 | Z2 | 2ZY | Y2 | ||||||

| 3 | Z3 | 3Z2Y | 3ZY2 | Y3 | |||||

| 4 | Z4 | 4Z3Y | 6Z2Y2 | 4ZY3 | Y4 | ||||

| 5 | Z5 | 5Z4Y | 10Z3Y2 | 10Z2Y3 | 5ZY4 | Y5 | |||

| 6 | Z6 | 6Z5Y | 15Z4Y2 | 20Z3Y3 | 15Z2Y4 | 6ZY5 | Y6 | ||

| 7 | Z7 | 7Z6Y | 21Z5Y2 | 35Z4Y3 | 35Z3Y4 | 21Z2Y5 | 7ZY6 | Y7 | |

| 8 | Z8 | 8Z7Y | 28Z6Y2 | 56Z5Y3 | 70Z4Y4 | 56Z3Y5 | 28Z2Y6 | 8ZY7 | Y8 |

E- Intérêt de la méthode de Craig :

En augmentant le nombre d’opérations, il est possible de séparer totalement plusieurs substances dont les coefficients de partage sont suffisamment différents.

L’étude théorique du principe de séparation selon Craig permet de prévoir le nombre de transferts nécessaires pour assurer une bonne séparation des espèces selon leurs coefficients de séparation.