Les terpènes, terpènoides et stéroides

Généralités

Les Terpènoïdes, terpènes et stéroïdes sont des métabolites IIaire des végétaux.

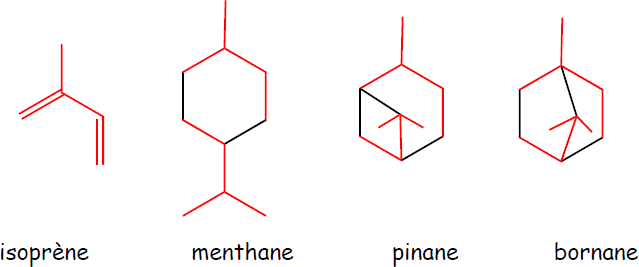

Ils ont un point commun: ils sont tous formés de l’assemblage d’unités à 5 atomes de carbones appelés « unité isoprénique ».

unité isoprène

2méthylbutadiène

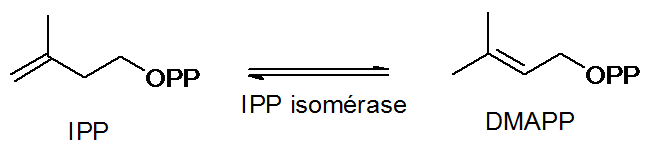

Cette unité isoprénique est activée sous deux formes : isopentényldiphosphate (IPP) et diméthylallyldiphosphate (DMPP)

On distingue:

Les terpènes: sont des substances naturelles résultant de l’association de plusieurs unités isopréniques (C5H8)n Selon le nombre d’unités mises en cause on différencie: monoterpènes (C10), sesquiterpènes (C15), diterpènes (C20), triterpènes (C30), carotènes (C40).

Les terpènoïdes: Il englobe les dérivés qui possèdent un élément terpénique dans leur structure.

Ex: hétérosides à génine terpènique.

Les stéroïdes: ce sont des produits naturels caractérisés par la présence du noyau stéroïdique, le squelette de ces molécules est de nature triterpénique (en C30) mais a subit des dégradations et des réarrangements.

Ex: saponosides

noyau stéridique

Les Huiles Essentielles

Sommaire :

Définition

Répartition, localisation et formation des huiles essentielles

Composition chimique des huiles essentielles

Propriétés physico-chimiques des huiles essentielles

Procédés d’extraction des huiles essentielles

Contrôle des huiles essentielles

Propriétés pharmacologiques et emplois

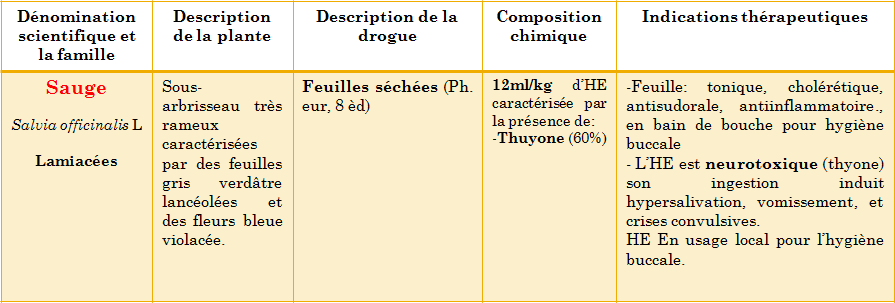

Drogues à huiles essentielles

I- Définition :

Selon la Pharmacopée européenne (8ème éd) une huile essentielle est « un produit odorant de compositions généralement assez complexe, obtenu à partir d’une matière végétale botaniquement définie, soit par entrainement à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique sans chauffage.

Et l’huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entrainant pas de changement significatif de sa composition. »

La matière végétale peut être: fraiche, flétrie, sèche, entière, contusée ou pulvérisée sauf les fruits des Citrus qui sont à l’état frais

On obtient des huiles essentielles officinales renfermant les composants volatils contenus dans les végétaux et plus ou moins modifiés aux cours de la préparation.

Autres définitions :

Concrète: ou essence concrète ou essence « extrait à odeur caractéristique, obtenu par extraction à l’aide d’un solvant non aqueux à partir de substances végétales fraiches, suivie de l’élimination de ce solvant par procédé physique. »

Résinoïde: extrait à odeur caractéristique, obtenu par extraction à l’aide de solvant non aqueux à partir de substances végétales desséchées, suivie de l’élimination de ce solvant par procédé physique. »

Pommade florale: corps gras parfumé obtenu à partir de fleurs.

Absolues (essences absolues): produit à odeur caractéristique résultant de l’extraction par l’éthanol à basse T des concrètes, des résinoïdes ou des pommades florales.

Epices: produits végétaux naturels (entiers ou en poudres) exemptes de matières étrangères utilisés pour donner de la saveur, de l’arome et assaisonner les aliments.

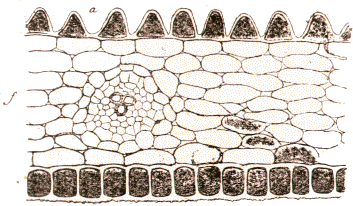

Fig1 : Cellules épidermiques à HE de pétale de

Fig 2 : Poils sécréteurs de Lavande

Arôme : au sens alimentaire: un principe odorant qui émane de substances naturelles ou qui est engendré par un processus physique, chimique ou enzymatique (café torréfié…)

au sens pharmaceutique: substances introduites dans certains médicaments pour masquer ou améliorer l’odeur et la saveur à l’exception des substance à saveur sucrée, salée ou acide (menthol, vanilline…)

Répartition, localisation et formation des huiles essentielles:

Répartition :

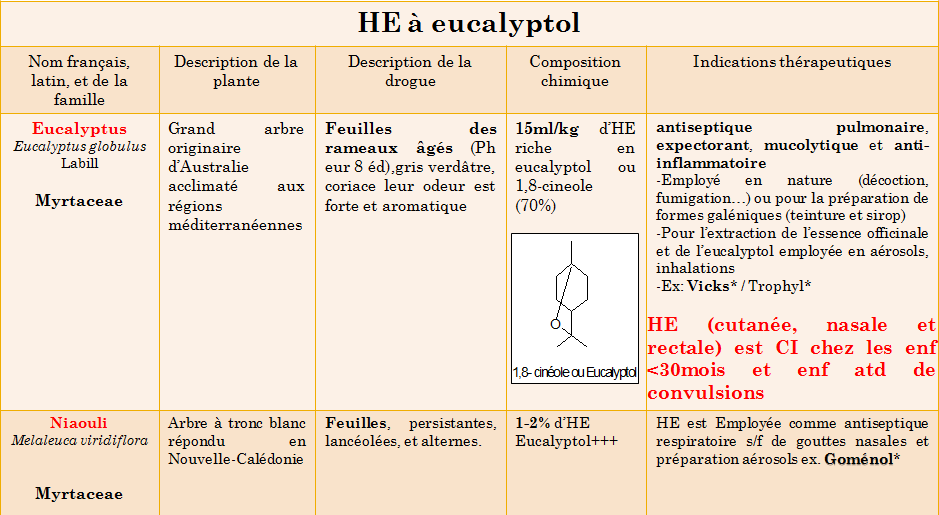

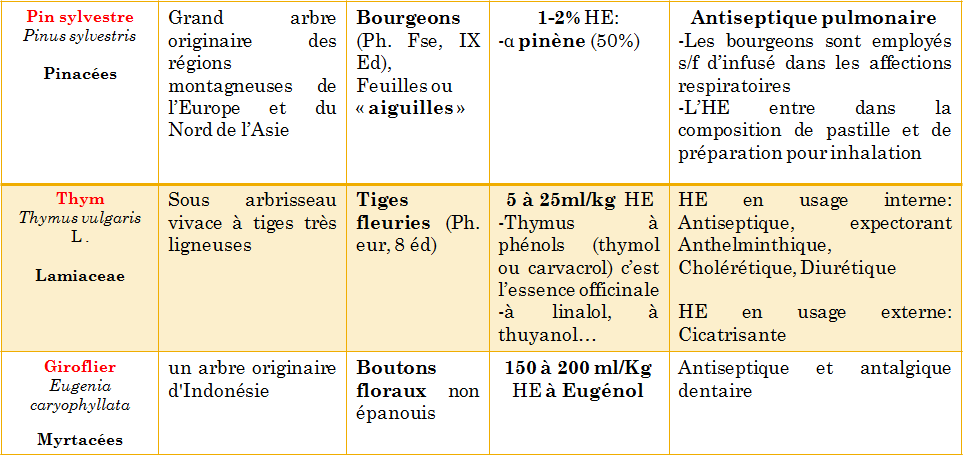

Les HE sont largement répondus dans le règne végétal exclusivement chez les végétaux supérieurs, elles sont réparties dans une 60ènes de Familles : Astéracées (armoise, camomille…), Lamiacées (lavande, menthe, romarin, thym…), Lauracées (camphrier, cannelier, laurier…), Myrtacées (eucalyptus, giroflier…), Apiacées (carotte, cerfeuil, persil…), Abiétacées (pin, sapin…), Rutacées (citron, orange…), Poacées, Zingibéracées, Pipéracées…

Localisation :

Les HE sont stockées dans tous les organes végétaux : Les fleurs (lavande…), feuilles (eucalyptus, laurier…), fruits (anis, orange…), graines (muscades…), écorce (cannelle…), rhizomes (gingembre, curcuma…), racines (vétiver…), bois (camphrier…).

Les teneurs en HE sont faible souvent < à 10ml/kg, exceptionnellement le giroflier à 150ml/kg.

Dans une même plante, ces HE peuvent exister dans différents organes et la composition varie d’un organe à l’autre.

Formation: On distingue, les essences préformées et non préformées.

C1.

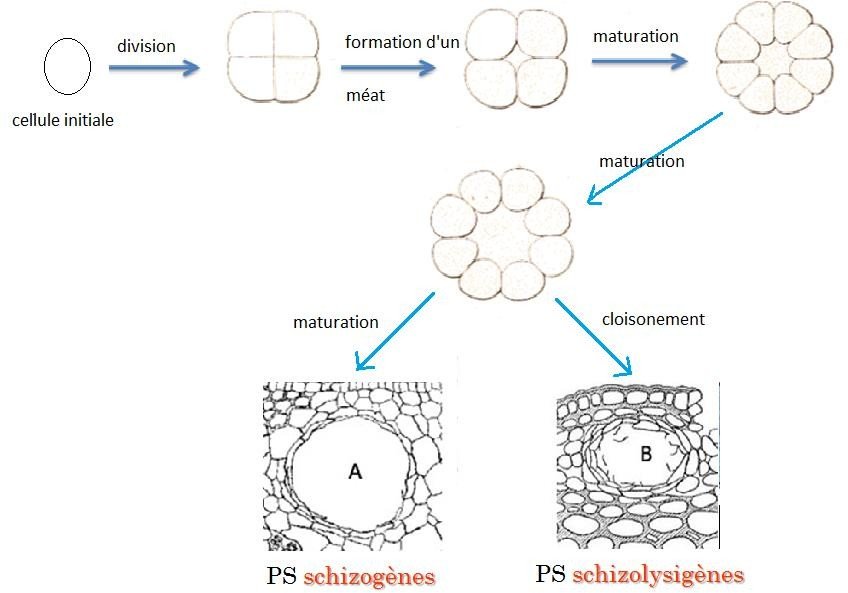

Les essences préformées: la synthèse et l’accumulation des HE sont assurées par des structures histologiques spécialisées, telle que:

Cellules à huile essentielle (Lauracées – Zingibéracées)

Poils sécréteurs (Lamiacées)

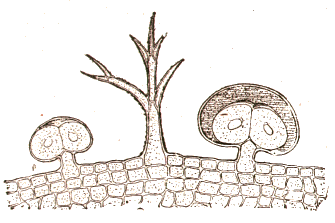

Poches sécrétrices (schizogènes: Myrtacées et Schizolysigènes: Rutacées)

Canaux sécréteurs (Apiacées – Asteracées)

schéma de formation des poches sécrétrices

C2.

Les essences non préformées: sont des produits odorants qui ce forment après une hydrolyse enzymatique, ex: essence d’amande amère

Propriétés physico-chimiques des huiles essentielles :

Liquides à température ambiante.

Les huiles essentielles sont volatiles et entrainable à la vapeur d’eau.

Elles sont généralement incolores ou jaune pâle.

Leur densité est généralement ˂à 1 sauf exception (HE de sassafras, de girofle, ou de cannelle)

Indice de réfraction souvent élevé et sont douées de pouvoir rotatoire.

Peu solubles dans l’eau (odeur= eau distillée florale), elles sont solubles dans les alcools de titres élevés, solubles dans les huiles fixes et la plupart des solvants organiques apolaires.

Elles sont altérables, sensibles à l’oxydation.

Elles ont tendance à se polymériser en donnant des produits résineux.

IV- Composition chimique :

Les huiles essentielles sont des mélanges très complexes* constituées de 2 groupes d’origine biologique distinctes:

→ Composés terpéniques

→ Composés aromatiques dérivés du phénylpropane

A.

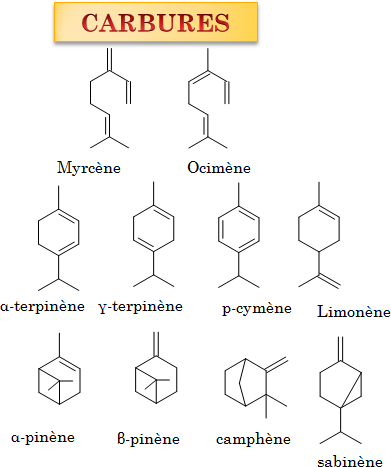

Les Terpènes : (C5H8)n

Les huiles essentielles sont constituées des terpènes les plus volatils :

→ Monoterpènes à C10 : ils peuvent être acycliques, monocycliques ou bicycliques.

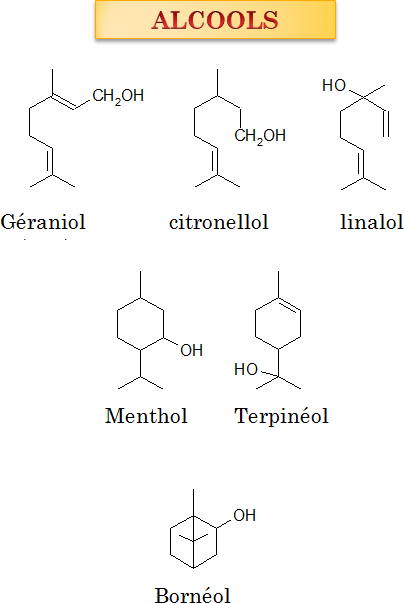

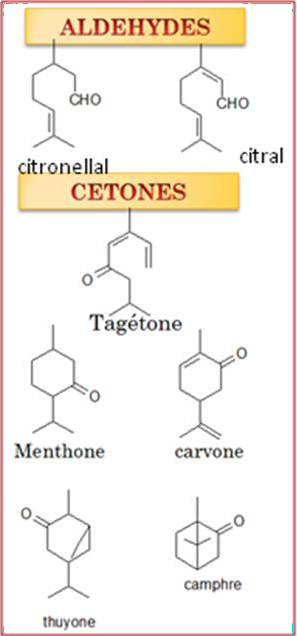

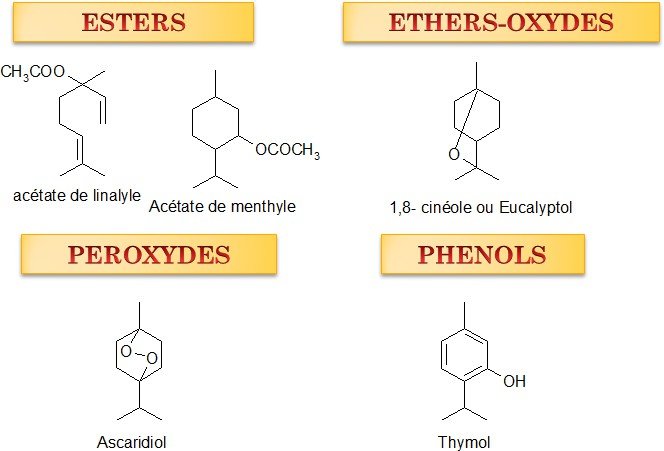

Ils constituent + 90% des HE, Plusieurs variations structurales existent telle que: alcools, aldéhydes, cétones, phénols…

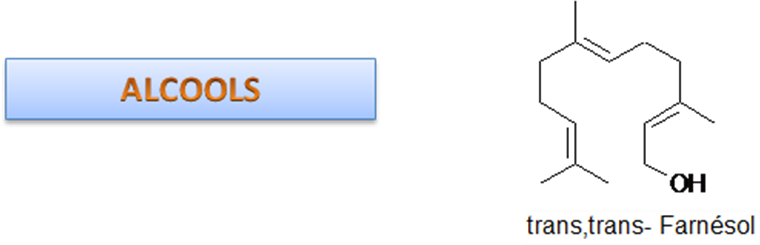

→ Sesquiterpènes à C15 : Les plus répondus sont les carbures, les alcools et les cétones

A.

Composées aromatiques dérivés du phénylpropane:(C6-C3)

Ils sont beaucoup moins fréquents que les terpénoides, ils sont classés selon la nature des fonctions qu’ils portent (acides, aldehydes, phénols…)

NB : La plus part des constituants sont d’origine terpénique ; seul un petit nombre HE sont constituées majoritairement de composés aromatiques (HE de cannelle et de girofle).

Parmi les constituants très nombreux des huiles essentielles l’un domine généralement : HE de badiane et d’anis renferment 95% d’anéthole.

Procédés d’extraction:

Procédés d’obtention des HE officinales:

Les HE sont extraies de la matière végétale par différents procédés.

Seul deux procédés d’extraction sont admis par la Pharmacopée européenne:

L’entrainement à la vapeur d’eau.

L’expression à froid des Citrus.

A: Entraînement à la vapeur d’eau :

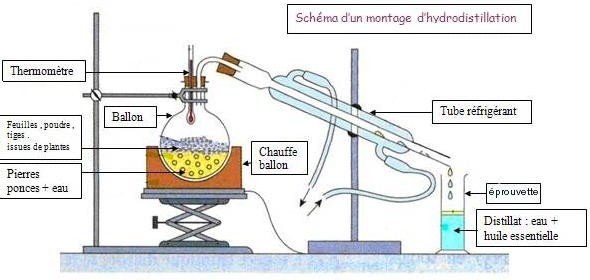

A1 : hydrodistillation :

Principe : Le matériel végétal (intacte ou broyé) est immergé dans un ballon rempli d’eau qui est porté à ébullition, les vapeurs hétérogènes produites (H2O+HE) sont condensées sur une surface froide et l’HE se sépare de la phase aqueuse par différence de densité.

D’autres variantes de cette technique sont utilisées:

A2 : Entraînement à la vapeur saturée : Le végétal n’est pas immergé dans l’eau mais c’est la vapeur d’eau qui est injectée directement à travers le végétale disposée sur des plaques perforées.

A3 : Hydrodiffusion:

Le végétal n’est pas immergé dans l’eau mais c’est la vapeur d’eau qui est injectée par le haut à travers le végétal (à l’inverse de la distillation), procédé rarement utilisé

Expression à froid :

C’est une technique utilisée pour l’extraction des HE des écorces des fruits de Citrus (Citron, Orange douce, Orange amer ou bigarade, mandarine…).

Principe : les zestes des citrus sont dilacérés et le contenu des poches sécrétrices rompues est récupéré par un courant d’eau (procédé à froid)

Technique : selon le mode de rupture de la paroi du fruit nous avons :

1er cas : sur le fruit entier, on utilise des machines pellatrices qui exercent une action abrasive sur le fruit, lacérant sa surface externe et provoquant la mise en liberté de HE.

2ème cas : sur le fruit découpé en plusieurs quartiers on utilise des machines sfumatrices qui extrait HE en créant dans les écorces des zones de compression et dépression suffisante pour que HE puisse être libérée.

Procédés d’obtention des concrètes et résinoïdes:

Il existe de nombreuses méthodes utilisées en industrie telle que:

Extraction par les solvants organiques volatils

Enfleurage

Extraction par gaz supercritique

Extraction par les solvants organiques volatils : consiste à faire macérer la plante dans le solvant froid (éther de pétrole ou hexane) à fin de faire passer les substances odorantes dans le solvant qui sera éliminé par distillation.

Si la matière végétale est fraiche, on obtient : concrète Si la matière végétale est séchée, on obtient : résinoide

Enfleurage : Met à profit la liposolubilité des HE dans les corps gras, cette opération concerne l’extraction des parfums des fleurs, on obtient une pommade florale, il existe 2 variantes : Enfleurage à froid : on dépose des fleurs sur des plaques de verre recouverte d’une mince couche de graisse, puis on les remplace par des fleurs fraîches jusqu’à saturation du corps gras.

Enfleurage à chaud (digestion) : l’extraction se fait par immersion des fleurs dans le corps gras fondu (60 à 70°c)

Extraction par gaz supercritique : Cette technique est basée sur le fait que le gaz CO2 lorsqu’il atteint un état supercritique présente un pouvoir de dissolution accrue vis-à-vis des HE.

Conservation des huiles essentielles :

La durée de conservation des HE varie entre 12 à 18 mois selon l’huile essentielle.

Leur conditionnement doit se faire dans des flacons propres et secs, fait en aluminium, acier inoxydable ou en verre teinté, presque entièrement remplis ou sous atmosphère d’azote, fermé de façon étanche et stocké à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Le contrôle des HE :

Les drogues à huiles essentielles et les huiles essentielles doivent répondre à des normes selon la pharmacopée

Caractères organoleptiques : aspect, Odeur, et Couleur de HE

Caractères physiques : déterminer les indices suivants : Densité, Indice de réfraction, Pouvoir rotatoire, Viscosité, Point de fusion et de congélation, Solubilité dans l’alcool des huiles essentielles

Caractères chimiques : telle que : Indice d’acide, Indice de carbonyle, Indice d’ester, Eau dans les huiles essentielles…

Caractères chromatographiques : en réalisant : CCM, CPG, CPG/SM, HPLC, HPLC/SM

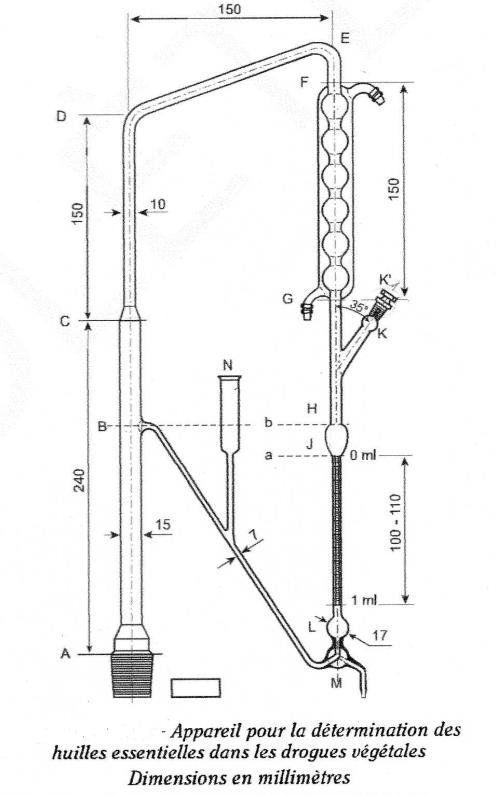

Dosage des huiles essentielles :

Le dosage se fait par entrainement à la vapeur d’eau dans un appareil spécial, dans des conditions précises.

Le distillat est recueilli dans le tube gradué en présence de xylène pour fixer l’huile essentielle tandis que la fraction aqueuse retourne automatiquement dans le ballon générateur de vapeur, le Résultat est exprimé en ml/kg de drogue.

Emplois des huiles essentielles :

Pharmacie :

Les drogues à huiles essentielles ont un grand intérêt en pharmacie, elles s’utilisent soit en :

→ Nature sous forme d’infusion pour leurs usages pharmacologiques.

→ Préparations galéniques simples.

→ Pour l’extraction des huiles essentielles.

Les huiles essentielles sont utilisées soit comme :

→ Aromatisant pour masquer l’odeur désagréable des médicaments destinés à la voie orale.

→ Pour l’isolement de certains constituants (eugénol, anéthol, pinènes…)

→ en Aromathérapie : une thérapeutique qui utilise les huiles essentielles pour traiter un certains nombres d’états pathologiques

Les propriétés pharmacologiques des huiles essentielles :

Propriétés antiseptiques:

Les HE sont principalement activent sur les bactéries Gram+, les levures (Candida spp) et champignons; le spectre d’activité varie selon la nature et la composition de HE

Les HE les plus activent: HE de cannelle, de thym, d’eucalyptus, de girofle, de sarriette, de lavande

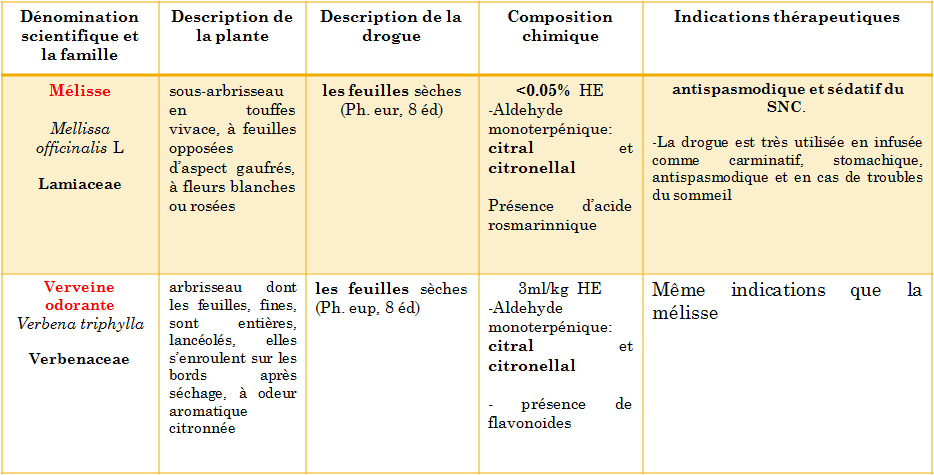

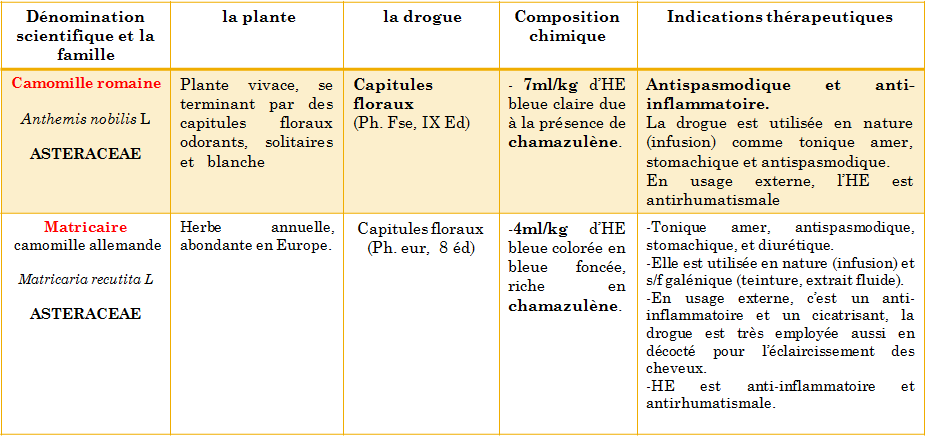

Propriétés spasmolytiques et sédatives:

De nombreux HE diminuent les spasmes gastro-intestinaux et stimulent les secrétions gastriques

Les HE les plus activent: HE basilic, menthe, camomille, mélisse, thym et giroflier

D’autres propriétés telles que: cicatrisantes, antioxydantes, analgésiques, diurétiques, anxiolytiques…

Toxicité des Huiles Essentielles:

Toxicité aigue: faible

par vois orale : elle est faible (la majorité des HE ont une DL50 entre 2 à 5g/kg)

par voie cutanée: L’absorption est très rapide, HE ne doit jamais être utilisée pure, elle doit être diluée dans de une huile végétale.

Certains constituants sont toxiques : cétones monoterpéniques (thuyone, camphre, pinocamphone) sont neurotoxiques (épileptiformes et tétaniformes et des troubles psychiques), d’autres monoterpènes et composés aromatiques sont toxiques à forte dose : menthol, eucalyptol, anéthol…

Toxicité chroniques: mal connue

Interactions médicamenteuses: mal connue

Conseils de prescription :

→ Il ne faut pas les prescrire pour les enfants <6ans et les femmes enceintes et celles qui allaitent.

→ Les posologies devront être respectées quelle que soit la voie d’administration, 1 à 2 gouttes d’HE sont déjà actives, il ne faut pas dépasser 6 gouttes/jr réparties en 3 prises et le traitement doit être de courte durée.

→ Les HE les plus dangereuses: HE d’absinthe, petite absinthe, armoise(blanche, commune et arborescente), cèdre, hysope, sauge officinale, tanaisie, thuya, moutarde jonciforme, chénopode vermifuge, rue, sabine, sassafras.

Parfumerie et cosmétologie :

Les propriétés odorifantes des HE confer à ces dernières une consommation importante en parfumerie et en cosmétique.

Exemple : rose, jasmin, vétiver, Ylang-Ylang…

Elle représente environ 60% des matières premières de l’industrie des parfums

Industrie alimentaire :

C’est les HE qui donnent aromates et aux épices leurs saveurs.

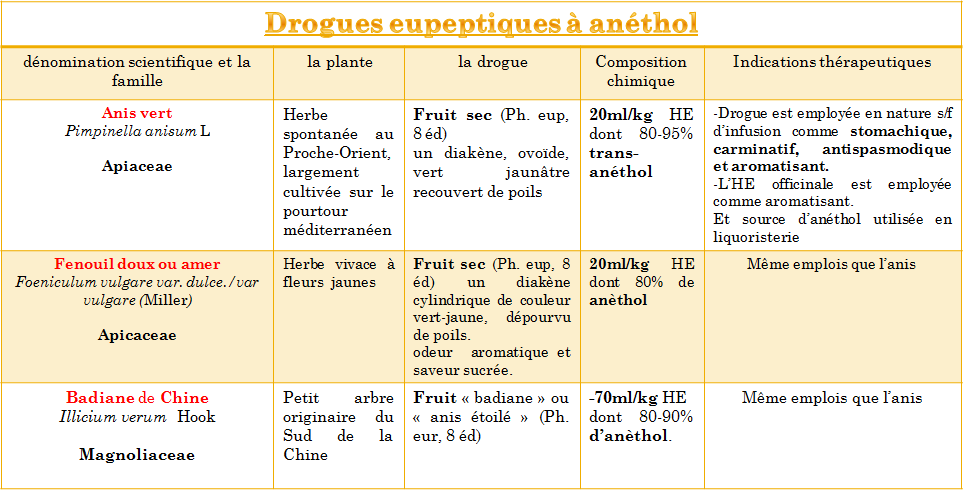

Les essences d’anis et de badiane sont la principale source d’anéthol naturel, composé utilisé en liquoristerie (fabrication des boissons anisées) et en confiserie (bonbon, chocolat…).

Chimie d’hémisynthèse:

Utilise des isolats (substances pures isolées des HE) comme matières premières pour la synthèse:

De principes actifs médicamenteux: Pin maritime pinène

camphre

De vitamines:

Lemon-grass citral

vitamine A

De substances odorantes:

Giroflier eugénol

vanilline

VIII.

Drogues à Huiles Essentielles

Drogues antiseptiques :

Autres drogues antiseptiques

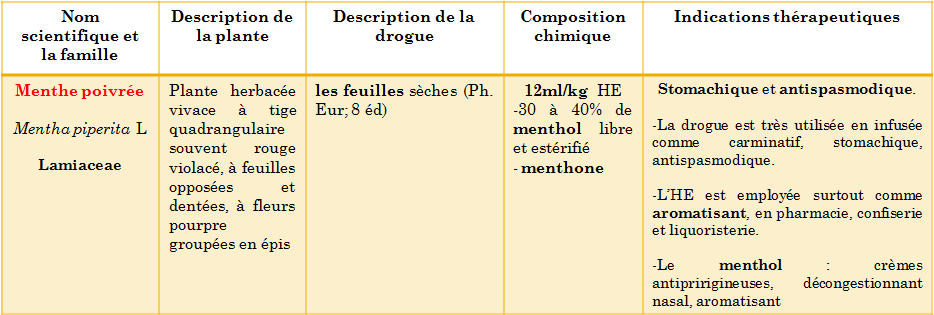

Drogues Eupeptiques :

Autres drogues Eupeptiques :

Drogues antispasmodiques :

Drogue stimulante du SNC :

Les Monoterpènes (C10)

Fig : les squelettes des monoterpènes

(Citron, mélisse, verveine)

(menthe poivrée)

(camphrier)

(thuya)

(eucalyptus)

(chénopode) (thym)

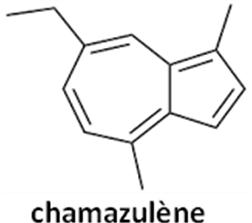

Les Sesquiterpènes (C15)

(tilleul)

Les composés aromatiques dérivés du phénylpropane (C6-C3):

(Baume du Péroi, de Tolu et de benjoi)

(Cannelle)

(giroflier)

(Badiane de chine, fenouil et Anis vert)