I- INTRODUCTION

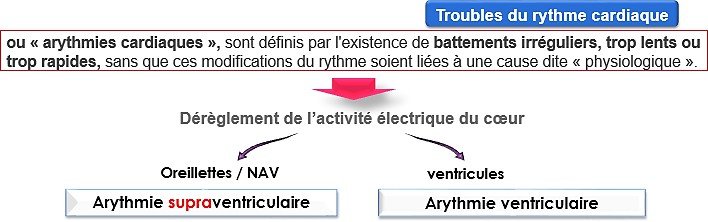

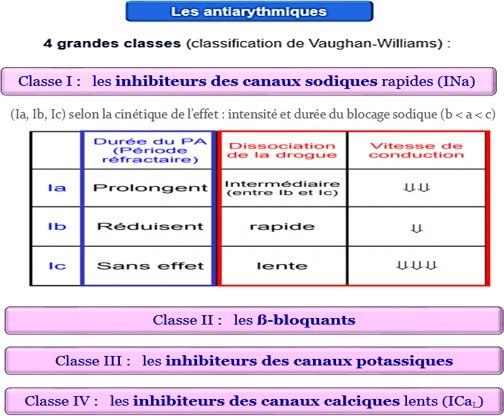

Les antiarythmiques sont des médicaments qui modulent les propriétés d’excitabilité, d’automaticité et de conduction du tissu cardiaque.

Ils sont destinés à prévenir ou à traiter les troubles du rythme cardiaque et à réduire la morbidité et si possible la mortalité associées à ces troubles.

Classe thérapeutique très hétérogène du point de vue chimique, pharmacologique et thérapeutique qui englobe des médicaments très difficiles à manier :

Arythmies nombreuses et de physiopathologie complexe.

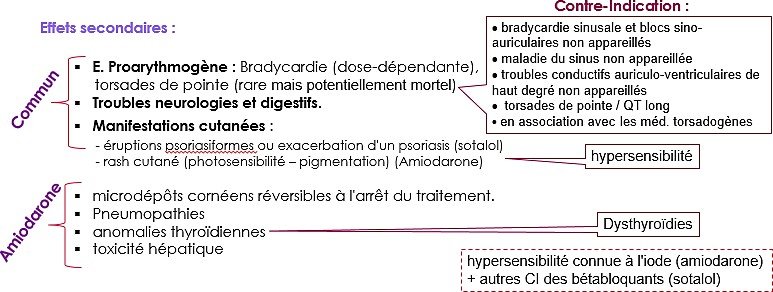

Effets indésirables nombreux et importants (marge thérapeutique étroite, effet arythmogène).

Physiologie du rythme et de l’activité électrique cardiaque

Le cœur normal bat de manière régulière et coordonnée à un rythme ou fréquence cardiaque

qui est normalement de l’ordre de 60 à 100 battement /minute au repos chez l’adulte.

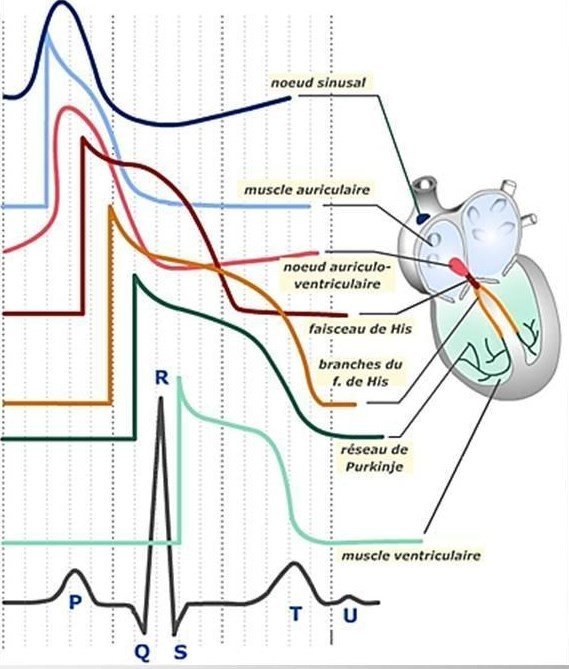

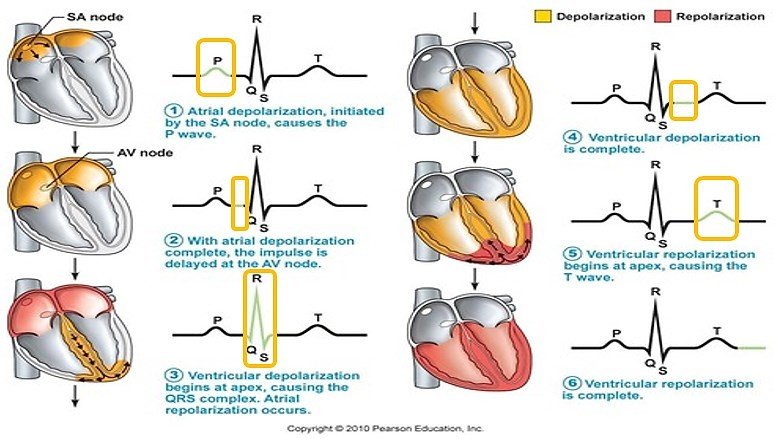

Le rythme cardiaque physiologique est dit sinusal car il est déterminé par l’activité du nœud sinusal (pacemaker naturel) situé à la partie haute de l’oreillette droite et qui génère spontanément des potentiels d’action qui vont se propager à l’ensemble du cœur en commençant par les oreillettes pour stimuler leur contraction puis vont atteindre les ventricules en traversant le NAV, faisceau de HIS et réseau de Purkinje.

La répartition de l’impulsion dans ce système prend un certain temps et, au moment où les cellules du muscle ventriculaire sont stimulées et se contractent, les oreillettes ont terminé leur contraction.

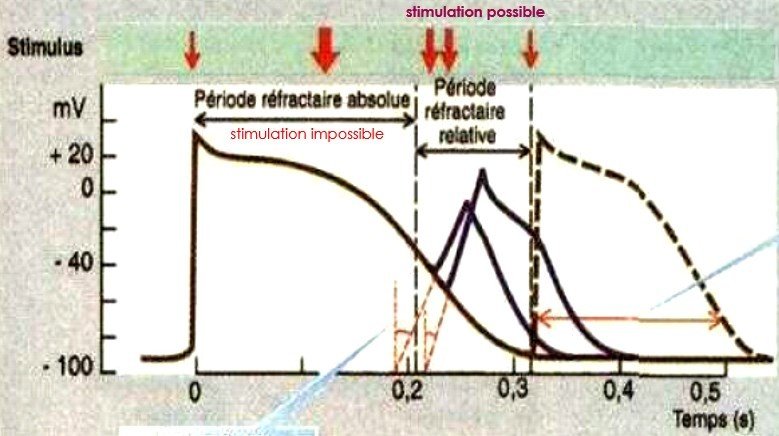

Automatisme : Capacité de se dépolariser lentement et spontanément à partir d’un état polarisé au repos (au repos, l’intérieur des cellules est électriquement plus négatif que l’extérieur).

L’automatisme assure l’émergence d’un rythme cardiaque.

Excitabilité : Capacité de se dépolariser brutalement à partir d’un potentiel électrique (dit potentiel seuil) mettant fin à l’état de repos.

L’excitabilité est nécessaire à la propagation des influx électriques.

Conduction : Capacité de propager aux cellules voisines l’influx électrique résultant de la dépolarisation.

Repolarisation : Capacité des cellules à se repolariser pour revenir à l’état (polarisé) de repos.

| Phase 0 Excitation / ConductionPhase 2 (plateau = ↑ et accumulation Ca2+ intracellulaire) inotropisme +DDL (prépotentiel : courant sodique lent) Fc Vitesse de dépolarisation conductionSortie du K+ (courant principal) repolarisation | PDM : potentiel diastolique maximal DDL : dépolarisation diastolique lente PR : période réfractairePS : potentiel seuil Excitabilité Fc : fréquence cardiaquePA : potentiel d’action |

| Cellules à réponse lente :- cellules automatiques (automatisme spontané)→ genèse du PA : genèse du rythme normal dans le nœud sinusal et ralentissement des influx dans le nœud auriculo-ventriculaire. Elles ont un. | Cellules à réponse rapide :propagation des influx électriques dans le tissu de conduction et les cardiomyocytes.caractérisées par l’existence d’un plateau (Phase 2 du PA) qui maintient la cellule dépolarisée pendant un certain temps (sous l’effet de l’entrée d’ionCa++ par le courant calcique lentvoltage-dépendant). |

| PS | |

Note : La durée du PA peut être prolongée par inhibition de la sortie de K+ mais aussi par prolongation de l’entrée de Na+.

Des anomalies portant sur ces deux mécanismes peuvent être à l’origine d’un syndrome du QT long.

La sommation de tous les PA génère un signal enregistrable sur l’électrocardiogramme (ECG) de surface.

Ce signal est le reflet des différentes activités électriques du cœur.

Physiopathologie des arythmies

PDP : Post dépolarisation précoce PDR : Post dépolarisation retardée

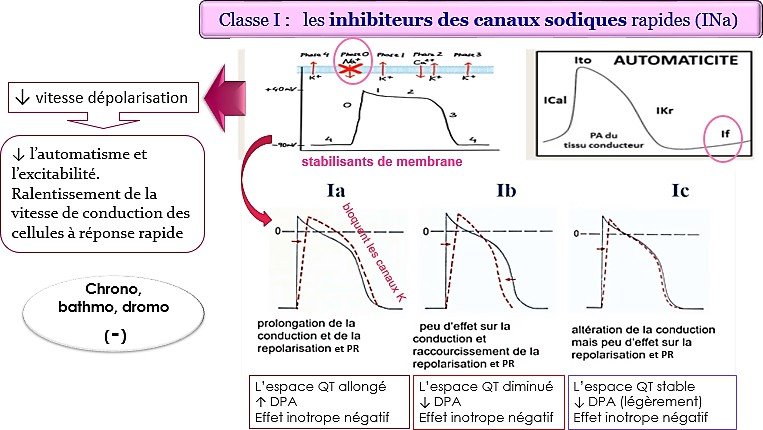

Blocage d’autant plus important que le canal est souvent utilisé, c-à-d que la fréquence cardiaque est élevée.

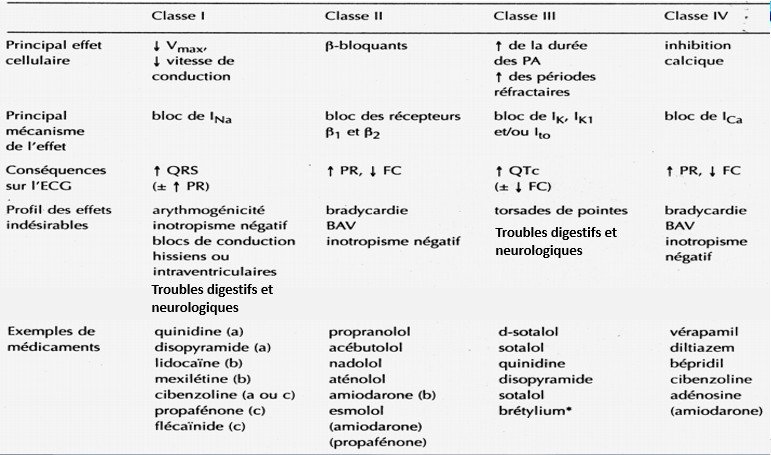

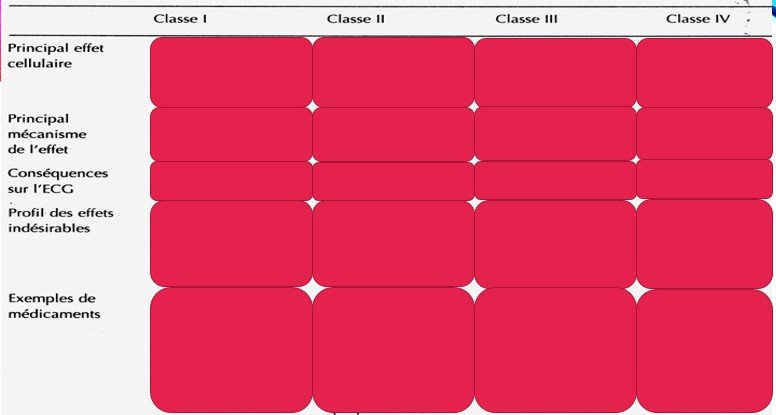

| Ia | Ib | Ic | |

| Exemples | Quinidine, Disopyramide Hydroquinidine, Procainamide | Lidocaïne, Mexilétine, tocainide, phénytoïne | Flécainide, PropafénoneCibenzoline |

| indication | Tachycardies / arythmies supraventriculaires Troubles du rythme ventriculaires | Troubles du rythme ventriculaire / provoqués par digitaliques | Tachycardies / arythmies supraventriculaires et ventriculaires |

| EI | AllergieTroubles digestifsE. Proarythmogène : Bradycardie, bloc, torsades de pointeE. neurologiquesE. Atropiniques →(Quinidine, Disopyramide) | AllergieTroubles digestifsE. ProarythmogèneE. Neurologiques / psychiques | AllergieTroubles digestifsE. ProarythmogèneE. Neurologiques / psychiques |

| Contre- indication | Allergie BAVInsuffisance cardiaqueQT long / torsades de pointe Certaines associations médicamenteuses+ CI lié aux Effets atropiniques (Quinidine, Disopyramide) | Allergie BAVInsuffisance cardiaque QT long / torsades de pointeCertaines associations médicamenteusesT hépatique grave | Allergie BAVInsuffisance cardiaque IDM |

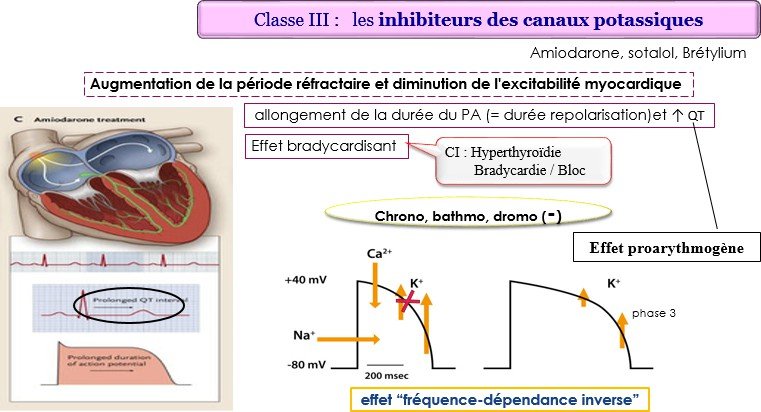

Sur l’ECG : la fréquence cardiaque est ralentie, l’intervalle P-R est allongé, l’intervalle QT n’est pas modifié voire diminué (sauf sotalol), la durée des complexes QRS est changée.

Effet “fréquence-dépendance inverse” : Les effets des molécules de classe III sont atténués par les fréquences élevées et amplifiés par les fréquences lentes.

Amiodarone : propriétés α et β bloquantes effet bradycardisant.

Biodisponibilité variable.

Inhibiteur enzymatique (CYP3A et CY2D6).

Longue demi-vie (20 à 100 jours) / grande variabilité inter-individuelle.

Métabolite actif : N- deséthylamiodarone.

Elimination fécale ++++ / pas ou peu rénale.

Sotalol : propriété β bloquante.

Bêtabloquant non sélectif dépourvu d’activité sympathomimétique intrinsèque et d’effet stabilisant de membrane

Indications : arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

Vérapamil, diltiazem, amiodarone : inhibiteurs du CYP3A4.

Médicaments bradycardisants : bêta bloquants, antagonistes Ca

Médicaments hypokaliémiants : diurétiques de l’anse, thiazidiques, acétazolamide (inhibiteur de l’anhydrase carbonique), aminosides (ATB), certains laxatifs (stimulants), amphotéricine B (antifongique) voie IV.

Médicaments induisant des torsades de pointe : hypokaliémiants, bradycardisants, antiarythmiques de classe I et III, certains neuroleptiques dompéridone inclus.

Abréviation :

| SNA : système nerveux autonome PDM : potentiel diastolique max DDL : dépolarisation diastolique lente PDP : post dépolarisation précoce PDR : post dépolarisation retardéePA : potentiel d’actionDPA : durée du potentiel d’action PR : période réfractaireFC : fréquence cardiaque E : effet | AV : auriculoventriculaireNAV : nœud auriculoventriculaireNSA : nœud sino-auriculaire ou nœud sinusal IDM : infarctus du myocardeCI : contre-indication Chrono : effet chronotrope Bathmo : effet bathmotrope Dromo : effet dromotropeBAV : Bloc auriculoventriculaire |

Résumé et Mémo

Solution :