Insuffisance rénale chronique

Définition

L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit par une diminution prolongée, souvent définitive, des fonctions rénales exocrines et endocrines.

Elle s’exprime essentiellement par une diminution de la filtration glomérulaire (FG) avec augmentation de la créatininémie et de l’urée sanguine (urémie) par diminution de la clairance de la créatinine.

Elle peut aboutir à l’insuffisance rénale terminale (IRT) qui nécessite une suppléance [épuration extra-rénale (EER)] par hémodialyse ou dialyse péritonéale et/ou par transplantation rénale.

Physiopathologie

L’IRC est due à une réduction du nombre de néphrons fonctionnels dont le mécanisme est double

Destruction initiale liée à la maladie causale quelle qu’elle soit.

Hyperfonctionnement des néphrons restants aboutissant à la glomérulosclérose.

L’évolution de cette réduction néphronique peut se classer, en fonction des conséquences pratiques qu’elle entraîne, en 5 stades (ANAES) :

Stade 1 : Maladies rénales chroniques : anomalies biologiques permanentes (protéinurie) et/ou échographiques avec FG > 90 ml/mn

Stade 2 : IR latente : créatininémie normale ou sub-normale mais 60 ml/mn <FG< 90 ml/mn

Stade 3 : IR patente compensée (30 ml/mn <FG< 60 ml/mn): contre-indiquant le recours aux examens avec produit de contraste (dont l’U.I.V si la créatininémie est ≥ 200 mcmol/l)

Stade 4 : IR patente décompensée (FG< 30 ml/mn, anémie, hyperparathyroïdisme…) imposant la préparation à l’E.E.R (création d’un abord vasculaire, vaccination HBS…)

Stade 5 : IR dépendante de l’EER (IRT FG< 15-10 ml/mn ; environ 600 μmol créatinine) pouvant évoluer vers le “coma urémique” (mal de Bright)

Etiologies de l’IRC

-Le diabète

Les diabétiques représentent environ 30 % des formes d’IRCT avec de larges variations d’un pays à l’autre

L’hypertension artérielle

C’est la deuxième cause d’IRCT.

Le risque de développer une IRCT est multiplié par environ 30 lorsque la pression artérielle diastolique est supérieure à 120 mm Hg par rapport à 70 mm Hg.

Lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 200 mm Hg versus 120 mm Hg, le risque relatif d’IRT est de 48.

Les néphropathies glomérulaires

Elles représentent la troisième cause d’IRCT.

Celles le plus souvent en cause sont : la néphropathie à dépôts mésangiaux d’IgA (maladie de Berger), la hyalinose segmentaire et focale, la glomérulonéphrite membrano- proliférative et les glomérulonéphrites lupiques.

Les néphropathies interstitielles

La néphropathie interstitielle représente environ 3 % des patients en IRCT.

C’est la deuxième cause d’IRCT chez l’enfant.

Les néphropathies héréditaires

Environ 5 à 8 % des patients avec une IRCT ont une forme de néphropathie héréditaire, en premier lieu la polykystose rénale mais aussi le syndrome d’Alport ou la maladie de Fabry.

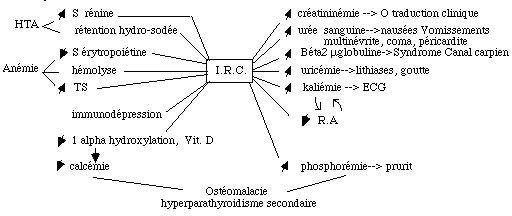

Les conséquences endocrines de l’IRC

La mise en jeu du système rénine-angiotensine-aldostérone.

Le déficit de synthèse de l’érythropoïétine.

Le défaut d’activation de la vitamine D (diminution de l’hydroxylation en 1 alpha) à l’origine d’une hypocalcémie et d’un hyperparathyroïdisme secondaire.

Clinique :

Conséquences de l’IRC : voir schéma

Traitement de l’I.R.C :

.

Le traitement de l’IRC a 2 buts :

Ralentir la progression de l’IR.

Traiter le stade décompensé.

Les moyens

La diététique

La diminution de la ration protidique, sans entraîner de dénutrition, est estimée à 0,8 g/kg/ jour.

Elle diminue la phosphorémie, l’urémie, la kaliémie.

La diminution des apports potassiques alimentaires (chocolat, fruits…).

Les apports hydro-sodés sont fonction du type de néphropathie causale et/ou du stade de l’insuffisance rénale .

Les médicaments ont pour but de corriger

L’hypocalcémie et l’hyperphosphorémie

L’hypertension artérielle : toutes les classes thérapeutiques sont utilisables (sauf thiazidiques et anti-aldostérones) mais les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et sartans nécessitent une adaptation posologique,

L’anémie : Le traitement doit corriger les carences éventuelles (notamment en Fer).

L’épuration extra-rénale

La phase de préparation comporte :

la protection vis à vis de l’hépatite B avec vaccination précoce pour obtenir une réponse efficace.

la création d’un abord vasculaire : Le principe d’une fistule artério-veineuse (FAV) est de créer chirurgicalement un court-circuit entre une artère et une veine pour que, sous l’effet du courant artériel, la veine augmente de volume, ait un débit suffisant pour alimenter un circuit extracorporel, ait une paroi artérialisée pour supporter les ponctions itératives liées aux séances répétées d’hémodialyse.

Les principales méthodes d’EER sont :

l’hémodialyse: méthode discontinue qui utilise un générateur de dialysat, une circulation extra- corporelle sous la dépendance de pompes à sang et un module de contrôle de paramètres par les alarmes de sécurité.

Le sang est mis au contact du dialysat au travers d’une membrane ou dialyseur.

Les échanges se font par gradient de concentration et de pression.

Cette technique peut se faire en centre, en auto-dialyse ou à domicile.

C’est une technique coûteuse (>30.000 euros/an/patient) dont les complications essentielles sont liées aux manipulations de sang (infections) et à son caractère discontinu (retentissement cardiaque).

la dialyse péritonéale : essentiellement la DPCA ou dialyse péritonéale continue ambulatoire.

Il s’agit d’une méthode d’épuration douce car continue, dont la membrane permettant le contact entre le sang et le dialysat est le péritoine, de grande surface et richement vascularisé.

Le dialysat disponible sous forme de poches prêtes à l’emploi est infusé dans la cavité abdominale par un cathéter spécifique.

Conclusion : le traitement le plus efficace des IRC est la transplantation rénale.