FORMES PHARMACEUTIQUES DESTINEES A LA VOIE AERIENNE

Introduction

Les thérapies destinées à la voie aérienne constituent des moyens efficaces et bien établis pour le traitement de diverses maladies respiratoires telles que l’asthme, les obstructions chroniques des branches ou certaines infections respiratoires.

Ils permettent :

d’amener de faibles quantités de principe actif directement au site d’action, dans le but d’obtenir une réponse clinique maximale tout en minimisant les concentrations plasmatiques susceptibles d’être à l’origine d’effets secondaires indésirables.

l’administration régionale d’agonistes ß-adrénergiques, de corticoïdes, de substances antibiotiques ou antiparasitaires, …

Anatomie et physiologie de la voie aérienne

Les muqueuses des voies respiratoires peuvent servir de voies d’absorption pour des médicaments.

Ces voies peuvent être subdivisées en :

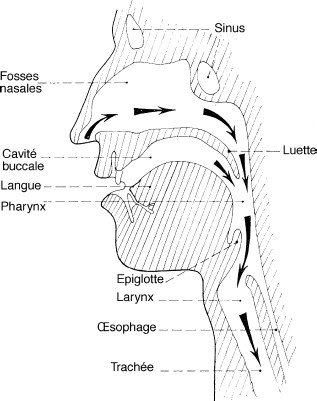

voies aériennes supérieures: les fosses nasales et les sinus, la bouche (organe commun aux voies digestives et respiratoires), le pharynx (rhino-pharynx, bucco-pharynx et organes lymphoïdes) et le larynx (figure 1),

voie pulmonaire : la trachée, les bronches et les alvéoles pulmonaires (figure 2).

Figure 1: Voies aériennes supérieures.

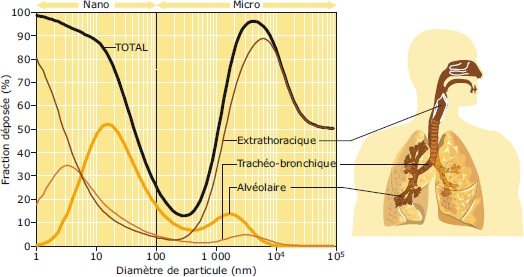

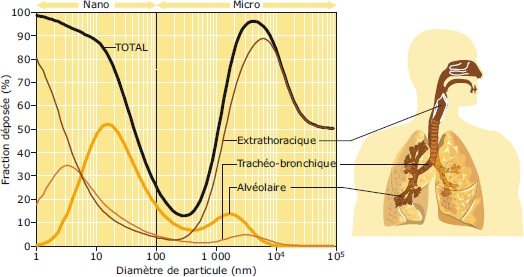

Figure 2 : Niveaux de pénétration des particules en fonction de leur diamètre.

Les fonctions des voies respiratoires sont:

Filtrer, humidifier (44g d’eau/m3) et régler la température de l’air inspiré,

Acheminer l’oxygène et échange gazeux,

Eliminer les particules étrangères.

Les conditions physiologiques normales sont :

Surface de l’épithélium alvéolaire : environ 100 m2,

Volumes des voies aériennes et alvéolaires : 4 à 6 L.

Les moyens naturels de défense des voies aériennes sont:

Immunologique : élaboration des immunoglobulines par des cellules lymphoplasmocytaires ;

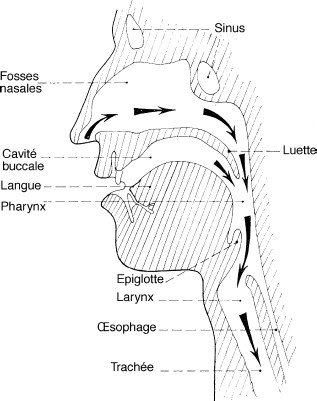

Mécanique par les mouvements ciliaires (efficaces contre toutes les particules de taille supérieure à 1 µm) et le mucus qui recouvre les voies aériennes (sauf le sinus) formant une sorte de tapis roulant qui assure l’évacuation des particules :

Au niveau des poumons : des bronches vers le pharynx (de bas en haut),

dans les fosses nasales et le pharynx, de l’avant en arrière.

Il y a donc convergence de toutes les particules étrangères à éliminer vers l’œsophage (figure 3).

Le mucus doit avoir une viscosité et PH optimale (entre 7 et 8) pour que les mouvements ciliaires puissent se faire d’où l’importance de l’humidification convenable des voies aériennes.

Les mouvements ciliaires peuvent être modifiés par intervention de divers facteurs :

Irritations locales perturbant les mouvements ciliaires (exemple le tabac).

Certaines affections virales, comme la grippe, conduisent à la dégénérescence du système ciliaire, Il s’ensuit des risques accrus de surinfections et d’apparition de réactions allergiques.

Certains principes actifs et certains conservateurs inhibent les mouvements ciliaires.

Usage prolongé des vasoconstricteurs peut conduire à une rhinite médicamenteuse.

Figure 3 : Schéma de parois des voies aériennes illustrant les différents mécanismes de clairance de particules

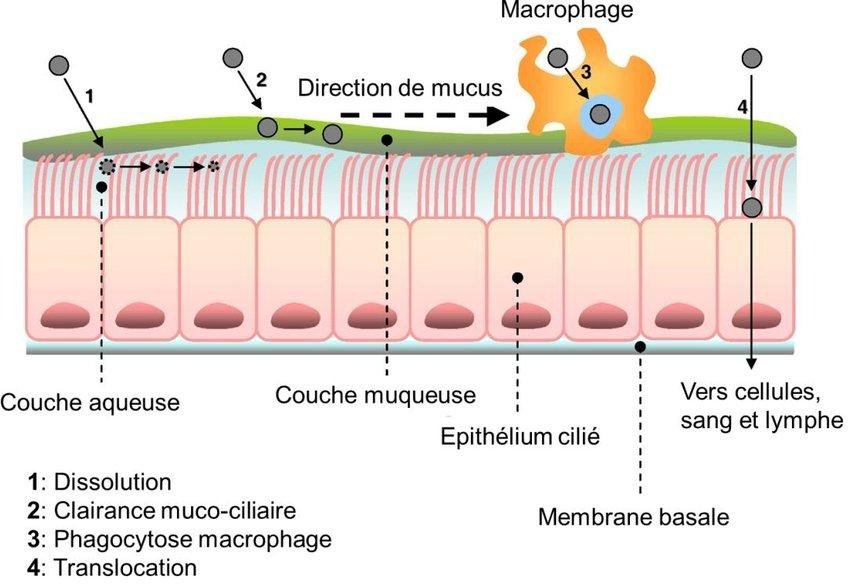

Par ailleurs, depuis la trachée jusqu’en périphérie de l’arbre respiratoire, les voies respiratoires se divisent répétitivement de façon dichotomique en deux branches filles plus courtes et de diamètres inférieurs à la branche mère.

Ainsi pour chaque nouvelle génération de voies aériennes, le nombre de branches est doublé et l’aire totale de la section augmente de façon exponentielle.

Chez l’homme, 23ordres de divisions dichotomiques sont a distingués (figure 4).

La surface cumulée des voies respiratoires augmente et l’air afflue plus en descendant plus profondément dans le poumon.

Figure 4 : Modèle de divisions dichotomiques du système respiratoire inférieur [Weibul, 1963]

G : génération de 0 à 23

Cheminement de la substance active dans le tractus respiratoire

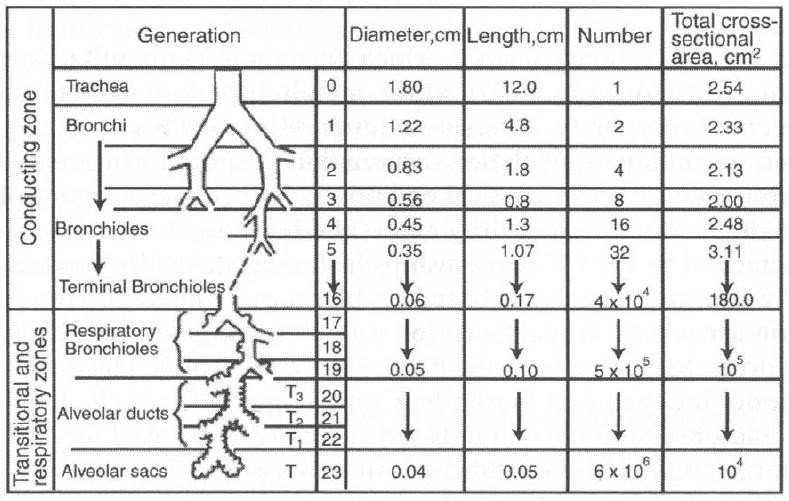

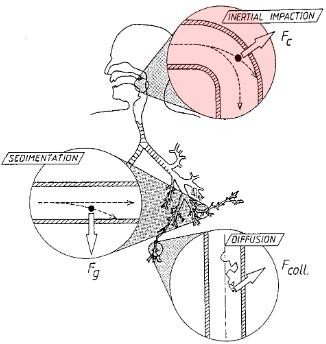

Dès leur sortie de l’appareil générateur, les particules d’aérosols ont un cheminement particulier (figure 5):

Le transit (ou inhalation) concerne les particules ayant un diamètre aérodynamique (DAE) est inferieur a 10μm.

Il s’adapte au rythme respiratoire et au volume inspiré.

Il est régit par mouvement brownien.

La captation (ou dépôt) ou une partie seulement des particules inhalées se fixe sur les l’épithélium broncho-pulmonaire, le reste est rejeté lors de l’expiration.

Les nombreuses modalités de la capture sont :

L’impaction inertielle concerne les particules ayant un DAE supérieur à 5μm qui se dote d’une importante énergie cinétique lors de l’inhalation.

De part leur inertie, ces particules ne sont plus entraînées par le flux d’air et poursuivent une trajectoire rectiligne en s’impactant dans des zones où l’écoulement de l’air est turbulent et/ou les changements de direction sont importants (sphère oropharyngée et la Go à G3 de l’arbre trachéobronchique).

La sédimentation est le principal mécanisme de dépôt dans les voies respiratoires inférieures, zones où le temps de résidence est suffisamment long et où l’écoulement de l’air se fait de manière laminaire (de G4 à G23).

Elle concerne les particules ayant un DAE compris entre 1 – 5μm et dont la masse est suffisante pour être déposées sous l’action de la force gravitationnelle

La diffusion concerne les plus petites particules inhalées (DAE< 1μm) qui vont se déposer sous l’effet du mouvement brownien là où le calibre des voies respiratoires est le plus faible.

La rétention ou clairance

L’absorption.

Figure 5 : Cheminement de la substance active dans le tractus respiratoire

Facteurs influençant l’efficacité thérapeutique d’une substance active administrée par voie aérienne

L’efficacité thérapeutique d’une substance administrée par inhalation dépend :

Des propriétés des particules des particules (ou gouttelettes): taille, forme, densité, température, charge et caractère hygroscopique,

Du site de dépôt ou capture des particules (ou gouttelettes),

De la quantité déposée des particules (ou gouttelettes),

De la morphologie du système respiratoire de l’individu,

Du profil de respiration,

Du temps de rétention au niveau du site d’action (pour un effet local),

Vitesse de dissolution et de diffusion à travers la muqueuse de la voie aérienne,

De la vitesse d’absorption dans le sang (pour un effet systémique),

Des mécanismes de clairance pulmonaire.

Intérêt de la voie aérienne

La voie aérienne permet :

d’éviter la dégradation des substances actives par le tractus gastro-intestinal,

d’éviter le 1er passage hépatique,

aux substances actives d’accéder directement à la circulation systémique,

une administration de dose très faible de la substance active,

une exposition très courte a la substance active,

une facilité d’emploi,

une action locale,

une conservation de la stérilité en cours d’utilisation et diffusion de la substance active.

Formes pharmaceutiques destinées la voie aérienne

Il existe de nombreuses formes pharmaceutiques destinées a la voie aérienne dont les principales sont :

les solutions pour gargarismes : préparations liquides destinées au lavage de la gorge ;

les collutoires : préparations liquides destinées à être appliquées sur les muqueuses de la cavité buccale et de l’arrière-gorge afin d’exercer une action locale.

Ils sont appliqués en badigeonnage ou en pulvérisation ;

les pâtes, les pastilles, les tablettes et comprimés à sucer, les gommes à mâcher, etc. ;

les préparations nasales;

les préparations pour inhalation

et autres, …

Préparations nasales

Ce sont des préparations liquides, semi-solides ou solides destinées à l’administration dans les cavités nasales en vue d’une action locale ou systémique.

Les préparations aqueuses sont habituellement isotoniques, non irritantes et n’exercent aucun effet indésirable sur les fonctions de la muqueuse nasale et de ses cils.

Elles sont conditionnées en récipients uni ou multidoses,

Lorsque les Préparations nasales sont conditionnées en récipients multidoses, elles nécessitent la présence d’un ou de plusieurs conservateurs antimicrobiens.

Cinq catégories de préparation nasale sont a distinguées :

Les « préparations liquides pour instillation ou pulvérisation nasale » qui peuvent être des solutions, des émulsions ou des suspensions.

Les liquides pour instillation sont en général conditionnés dans des récipients multidoses comportant un dispositif d’administration approprié.

Les liquides pour pulvérisation sont conditionnés en récipients avec nébuliseur ou en récipients pressurisés avec ou sans valve doseuse.

La taille des gouttelettes est telle que leur dépôt se fait dans la cavité nasale.

Les « poudres nasales » destinées à être insufflées dans les cavités nasales à l’aide d’un dispositif approprié.

Les « préparations nasales semi-solides », tel que les pommades, crèmes, ect.

Les « solutions pour lavage nasal » destinées au nettoyage des fosses nasales qui sont isotoniques et qui doivent être stériles en cas d’application sur une partie lésée ou après intervention chirurgicale.

Les « bâtons pour usage nasal ».

Préparations pour inhalation

Ce sont des préparations liquides (solutions ou émulsions ou suspensions) ou solides destinées à être administrées, sous formes de vapeurs, d’aérosols ou de poudres, au niveau de la partie inférieure des voies respiratoires en vue d’une action locale ou systémique.

Des co-solvants ou des solubilisants appropriés peuvent être employés dans leur formulation.

La pharmacopée distingue quatre catégories particulières, trois liquides et une solide :

Les « préparations destinées à être converties en vapeur »,

Les « préparations liquides dispensées au moyen de nébuliseurs »,

Les « préparations liquides dispersées au moyen d’inhalateurs pressurisés à valve doseuse »,

Les « poudres pour inhalation ».

Préparations destinées à être converties en vapeur

Ce sont des solutions et des dispersions ou des préparations solides (comprimés en général effervescents) qui sont ajoutées à de l’eau chaude au contact de laquelle ils dégagent des vapeurs aussitôt inhalées par le patient.

Préparations liquides dispensées au moyen de nébuliseurs

Les nébuliseurs sont des dispositifs opérant en continu ou à valve doseuse qui convertissent les liquides aqueux médicamenteux (pH entre 3 et 8,5) en fines particules (<5 μm) qui sont dirigées vers les alvéoles pulmonaires, sous l’effet d’un gaz sous pression (nébuliseurs pneumatiques), de vibrations soniques (nébuliseurs ultrasoniques) ou par d’autres méthodes (nébuliseurs à maille vibrante).

Conditionnées en récipients multidoses, ces préparations peuvent contenir un ou plusieurs antimicrobiens appropriés.

Le débit du nébuliseur doit correspondre au rythme respiratoire normal (15 à 20 l/mn).

Les nébuliseurs sont assez encombrants mais délivrent des doses précises.

Ils comportent habituellement trois parties principales : un pulvérisateur, un système de filtration et une interface patient (masque ou embout).

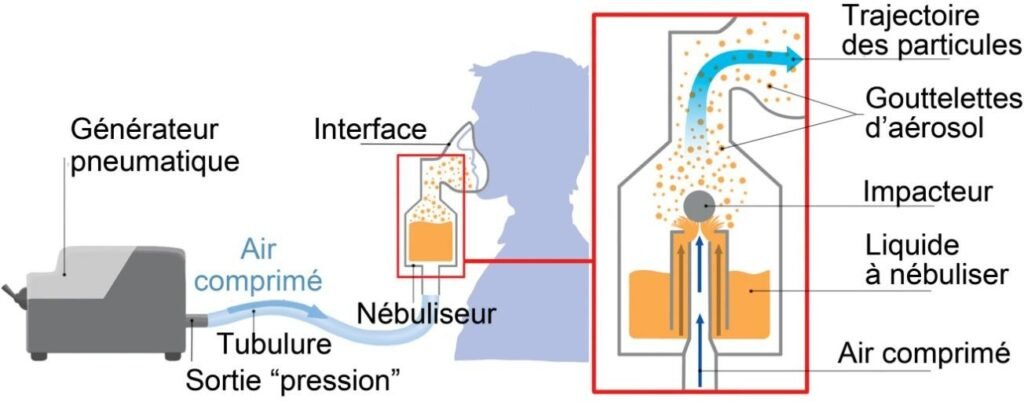

Nébuliseurs pneumatiques (ou Nébuliseurs à air)

Le liquide monte dans un tube capillaire dont l’extrémité supérieure débouche en face d’une arrivée d’air comprimé: le fort courant gazeux crée une dépression à l’extrémité du tube capillaire et entraîne le liquide en le pulvérisant très finement « effet Venturi » (figure 6).

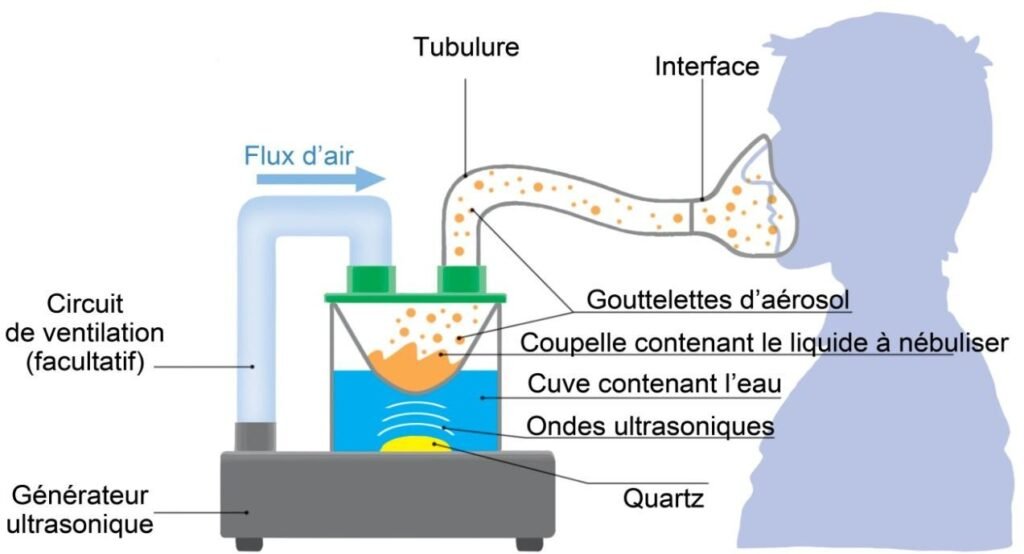

Nébuliseurs ultrasoniques:

La préparation est nébulisée sous l’effet d’ultrasons (un quartz crée des vibrations à haute fréquence qui sont transmises à la solution) (figure 7).

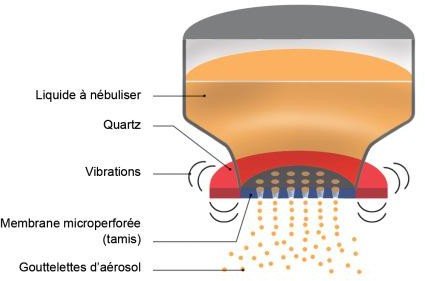

Nébuliseurs à tamis:

Le passage du liquide au travers d’une membrane micro-perforée transforme le liquide en gouttelettes d’aérosol (figure 8).

Figure 6 : Préparation est nébulisée sous l’effet Venturi

Figure 7 : Préparation est nébulisée sous l’effet d’ultrasons

.

Figure 8 : Préparation est nébulisée par tamis vibrant

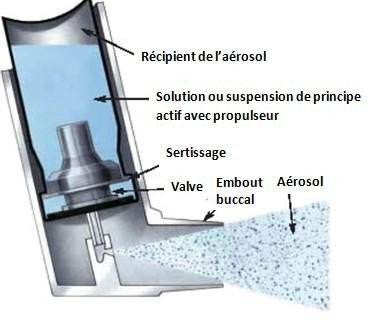

Préparations liquides dispersées au moyen d’inhalateurs pressurisés à valve doseuse

Les préparations pharmaceutiques pressurisées sont des solutions ou des dispersions (émulsion ou suspension) présentées dans des récipients spéciaux comportant une valve doseuse et maintenues sous pression par des gaz comprimés ou des mélanges de gaz liquéfiés appropriés, pouvant servir, éventuellement, de solvants pour les principes actifs.

Elles sont libérées du récipient à l’aide d’une valve appropriée sous forme d’un aérosol, d’où le nom couramment utilisé de bombes aérosols.

Les bombes aérosols assurent la dispersion plus ou moins grossière de particules médicamenteuses dans un mélange de gaz propulseur et d’air atmosphérique.

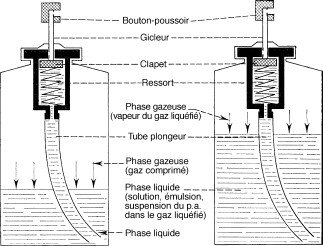

Elles sont essentiellement formées des éléments suivants (figure 9) :

un récipient étanche contenant une phase liquide à disperser (la substance active) et une phase gazeuse (le gaz propulseur).

De part sa composante (fer, aluminium, verre et matières plastiques), il résiste à une certaine pression interne.

Il est muni d’une ouverture permettant l’adaptation d’une valve.

une valve assurant le bouchage du récipient et comprenant le dispositif de pulvérisation.

Il en existe de très nombreux types (valves à enfoncement, valves à déformation, valves doseuses, …. Elle comporte de nombreuses pièces en matériaux divers (métaux et matières plastiques) ne doivent pas présenter d’incompatibilité avec

la préparation.

Le choix d’une valve dépend de nombreux facteurs : du propulseur, de la préparation, du mode d’utilisation… ;

un tube plongeur amenant le liquide vers un gicleur dont l’orifice débouche sur l’extérieur ;

un clapet ou soupape qui permet ou non, selon sa position, la communication entre le tube plongeur et le gicleur ;

un ressort qui assure la fermeture du clapet en période de non-utilisation ;

un bouton-poussoir qui, actionné par l’utilisateur, permet l’ouverture du clapet (sur le schéma, le clapet est en position de non-utilisation).

Typologie des propulseurs

Les pulvérisateurs sont de deux types (Figure 9) :

Pulvérisateurs à gaz comprimé : La dispersion du liquide en fines gouttelettes dans l’air atmosphérique est uniquement assurée, par son passage sous pression à travers l’orifice supérieur du gicleur (dispersion mécanique).

La pression est due au gaz comprimé.

Elle s’exerce à la surface du liquide et se transmet au sein du liquide jusqu’à l’orifice du gicleur.

Pulvérisateurs à gaz liquéfié : La dispersion du liquide en fines gouttelettes n’est pas uniquement mécanique.

La pression gazeuse intervient aussi mais n’est pas seule à intervenir, et ce qui sort par le gicleur, c’est un mélange de principe actif et de gaz liquéfié.

Ce dernier se trouve brutalement à la pression atmosphérique et passe instantanément de l’état liquide à l’état de vapeur en se dispersant.

Gaz propulseurs

Les gaz propulseurs peuvent être utilisés seuls ou en mélange pour obtenir :

les propriétés optimales de solubilité,

les caractéristiques souhaitables de pression, d’expulsion ou ininflammabilité et de pulvérisation,

inertie chimiquement et physiologiquement.

Pulvérisateur à gaz comprimé Pulvérisateur à gaz liquéfié Figure 9 : Inhalateurs Pressurisés à valve Doseuse : (IPD)

Tableau 01 : Tableau comparatif des gaz pour pulvérisateurs pharmaceutiques

| Pulvérisateurs | Avantages | Inconvénients |

| Pulvérisateurs à gaz compriméExemple l’azote,le protoxyde d’azote, le gazcarbonique | La pression varie très peu en fonction de la température,Les risques d’explosion sont faibles lorsque l’appareil est placé dans un endroit à température assez élevée. | Dispersion uniquement mécanique, (moins efficace),Obtention d’une pression importante nécessite la présence d’un volume de,Gaz important (50 % du volume total du récipient),Pression à l’intérieur du récipient diminue au cours de l’utilisation (6 – 3 kg/cm2),Usage des pulvérisateurs tète en haut. |

| Pulvérisateurs à gaz liquéfiéExemple hydrocarbures fluorés (hydrofluoro-alcanesou HFA) | Mécanisme de dispersion plus efficace,Volume occupé par la phase gazeuse plus faible (≈ 25 %),Pression constante pendant toute la durée de l’utilisation,Usage des pulvérisateurs tète en haut ou en bas. | La pression à l’intérieur du récipient varie notablement avec la température (risque d’explosion température ≥ 50°C).Sensation de froid sur les tissus. |

Remplissage

Le remplissage peut se faire selon deux procédés :

– Procédé par pression utilisable pour les gaz comprimés et les gaz liquéfiés : Les principales phases de l’opération qui se fait à la température ordinaire, sont les suivantes:

Répartition de la préparation dans le récipient non muni de sa valve,

Pose de la valve sertie sur les bords du goulot du récipient,

Introduction du propulseur à travers la valve et sous pression dans le sens contraire du fonctionnement normal,

Mis en place du bouton-poussoir,

Elimination de l’air du récipient (dégazage) réalisée par le vide avant ou après la pose de la valve.

– Procédé par le froid utilisable uniquement dans le cas des gaz liquéfié : Les principales phases de l’opération qui se fait à basse température.

La répartition du gaz liquéfié se fait sous forme liquide directement par le goulot du récipient.

La valve est ensuite posée avant le retour à la température ordinaire.

Ce procédé de remplissage est plus rapide mais il présente un double inconvénient, celui de nécessiter une installation de froid importante et celui de n’être utilisable que pour les gaz liquéfiés.

Le procédé le plus courant dans l’industrie pharmaceutique est le procédé par pression.

IDP tête en bas

Ces aérosols doseurs représentent actuellement 80% des formes d’administration de médicaments par voie pulmonaire.

Ils fonctionnent « tête en bas » avec :

des valves dépourvues de tubes plongeurs pour améliorer l’administration, augmenter la précision de la dose et réduire la taille du dispositif,

et un embout muni d’une buse permettant la mise du dispositif entre ses lèvres, permettant la une dispersion fine de la préparation médicamenteuse une fois le bouton poussoir actionné.

Dans ces conditions, l’utilisateur doit inspirer profondément et lentement (environ 30 litres

/minutes), l’inspiration est suivie d’une apnée de 10 secondes.

Figure 10 : IDP tête en bas ou « aérosols doseurs»

Poudres pour inhalation

L’inhalateur de poudre est conçu pour assurer la libération et la dispersion de la poudre à partir de différentes présentations.

La dose de poudre sèche peut se trouver dans une alvéole de matière plastique et/ou d’aluminium, ou dans une gélule.

Des inhalateurs spéciaux sont conçus pour réaliser l’ouverture de l’enveloppe de la dose et permettre l’aspiration de la poudre libérée par le patient.

La poudre (idéalement insipide) peut être obtenue au moment de l’emploi à partir d’une forme solide.

Comme excipients vecteurs, il existe: lactose, glucose, mannitol, saccharose, etc.

Ces systèmes évitent les inconvénients des formes précédentes, à savoir:

suppression de problèmes de coordination main-bouche;

pas d’incompatibilité principe actif/gaz et meilleure conservation.

Ils sont présentées sous forme de poudre unidose ou multidose.

Inhalateurs à dose unitaire

Les formes unidoses sont constituées d’une poudre micronisée conditionnée dans une forme pharmaceutique appropriée (gélule, alvéoles, complexe d’aluminium) avec des diluants inertes.

Elles se présentent sous forme de systèmes a doses pré-conditionnées, exemples : Spinhaler, Ciclohaler ou Aerolizer, Handihaler, …

Inhalateurs à doses multiples

Dans le cas des formes multidoses, l’inhalateur comporte soit un système doseur intégré qui délivre des doses unitaires à partir d’un réservoir de poudres (gélule, alvéoles, complexe d’aluminium, …).

Il existe des systèmes pour :

Inhalateurs multidoses « horizontaux » : Diskhaler, Diskus, Novolizer.

Inhalateurs multidoses « verticaux » : Aerohaler, Clickhaler, Easyhaler, Jethaler, Pulvinal, Turbuhaler, Twisthaler.

Figure 11 : Différents types de système d’inhalateurs à poudre sèche

Autres

Pulvérisateurs manuels : tendent à se développer pour éviter les inconvénients des gaz propulseurs, en particulier, des hydrocarbures chlorofluorés.

Il existe des :

Pulvérisateurs manuels à récipient souples ou la dispersion du contenu est alors assurée par une pression manuelle qui provoque l’expulsion du contenu pulvérulent ou liquide à travers un orifice très étroit (fréquemment utilisés).

Pulvérisateurs manuels à récipient rigides ou la dispersion du contenu est obtenue par des systèmes à soufflet ou à pompe actionnés manuellement.

Cigarettes, poudres fumigatoires, poudres à priser, gaz anesthésiques, bâtons inhalateurs, etc.

Contrôle des systèmes de dispersion

La pharmacopée donne des orientations a fin de vérifier le bon fonctionnement des appareils et des dispositifs de dispersion.

Essais des récipients munis d’une valve à fonctionnement continu

Pression

La mesure de la pression se fait avec un capteur de pression étalonné et adapté à la valve, après avoir enlevé le bouton-poussoir, le récipient ayant été maintenu au préalable à 23 ± 0,5

°C pendant 2 heures.

La pression est prise en phase liquide (en position verticale, la tête en haut dans le cas d’une valve munie d’un tube plongeur, et tête en bas dans le cas contraire).

La mesure se fait sur quatre récipients, avec une précision de 10 kPA.

Débit de libération

Cet essai se fait après équilibre de la température à 23± 0,5 °C.

Quatre récipients sont pesés avant et après fonctionnement de leur valve durant 5 secondes.

Pour chacun de ces récipients, l’opération est répétée trois fois.

Le débit de libération moyen, exprimé en grammes par seconde, pour chaque récipient ne s’écarte pas de plus de 15 % de la valeur indiquée au taux de vidange donné, les valeurs évoluant avec le degré d’utilisation du récipient.

Essais des récipients munis d’une valve doseuse

Uniformité de dose

Selon les indications données sur l’étiquette, cet essai consiste à mesurer la quantité de substance médicamenteuse libérée par le diffuseur de l’inhalateur ou la valve doseuse.

Dans les deux cas, chaque dose est recueillie dans un solvant approprié et le principe actif y est dosé.

Cette opération est effectuée sur 10 récipients : 9 valeurs sur 10 doivent se trouver entre 75 et 125 % de la valeur moyenne et toutes entre 65 et 135 %.

Dans les cas limites, refaire l’essai sur 20 autres récipients.

Nombre de décharges délivrées par récipient

Le contenu du récipient à essayer est déchargé en actionnant la valve à intervalles de 5 secondes au minimum.

Le nombre de décharges ne doit pas être inférieur au chiffre donné sur l’étiquette.

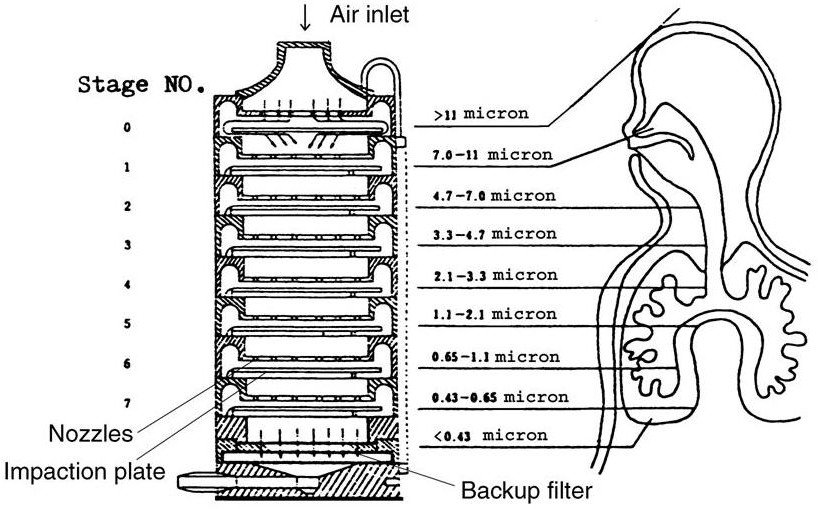

Évaluation aérodynamique des particules fines

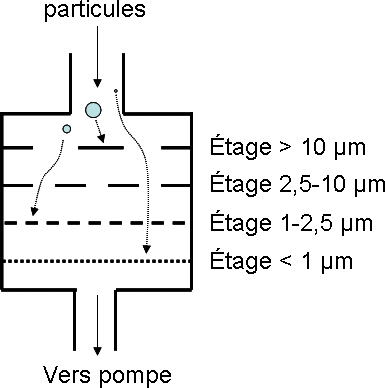

Cet essai se fait grâce a un impacteur en cascade qui comporte deux ou plusieurs chambres de dépôts (étages) séparées par des raccords ou tubes de connexion dont la structure a pour but de constituer des obstacles (lieux d’impact) sur le trajet de l’aérosol.

Une extrémité est munie d’un adaptateur qui réalise la jonction avec l’embout de l’inhalateur à essayer, tandis que l’autre extrémité est raccordée à une pompe à vide qui assure un débit bien déterminé à travers l’appareil.

Après fonctionnement de l’inhalateur dans des conditions bien précisées, le contenu de chacun des étages de l’impacteur est lavé avec un solvant approprié et le principe actif y est dosé.

Les résultats sont exprimés en pourcentage de la dose indiquée sur l’étiquette.

Figure 12 : Impacteur en cascade d’Anderson

Figure 12: Trajet des particules au sein d’un Impacteur

Figure 13 : Expression de résultat de l’essai Évaluation aérodynamique des particules fines réalisé grâce à impacteur

Contrôle de l’étanchéité

Tous les pulvérisateurs remplis et sertis passent dans un bain d’eau à 50 °C.

Si le sertissage est insuffisant, il se produit un bouillonnement.

Autres contrôles

Les formes pharmaceutiques poudres, solutions, émulsions, suspensions et pommades, … doivent répondre aux essais prescrits pour ces formes (voir cours précédents) et éventuellement à des essais de pH, de viscosité, etc.

Pour les liquides pour instillation nasale, des essais d’uniformité de masse et de teneur sont décrits par la pharmacopée.

L’essai de stérilité est exigé pour les préparations étiquetées « stérile ».

Conservation

Les récipients pressurisés doivent être conservés à une température ne dépassant pas 50 °C et à l’abri du soleil.

Ils ne doivent pas être détruits par le feu.

L’étiquette doit indiquer le mode d’emploi et les précautions à prendre.

Conclusion

Dans la formulation des médicaments destinés à la voie aérienne, la tendance tend vers les systèmes de pulvérisation par compression d’air « pompes » et vers les inhalateurs à poudre sèche.

Bien que moins performants, ces systèmes sont complètement autonomes, puisque le courant gazeux est provoqué par l’utilisateur.