CAPSULES Pharmacie Galénique

CAPSULES

Généralités

Les capsules sont des préparations solides constituées par une enveloppe dure ou molle de forme et de capacité variables, contenant généralement une dose unitaire de principe actif.

Les capsules sont destinées à l’administration par voie orale.

L’enveloppe est à base de gélatine ou d’autres substances dont la consistance peut être adaptée par l’addition, par exemple, de glycérol ou de sorbitol.

D’autres excipients tels que des agents tensioactifs (surfactifs), des opacifiants, des conservateurs antimicrobiens, des édulcorants, des matières colorantes autorisées par l’autorité compétente et des aromatisants, peuvent être ajoutés.

Les capsules peuvent porter des indications imprimées.

Le contenu des capsules peut être solide, liquide ou de consistance pâteuse.

Il est constitué d’un ou de plusieurs principes additionnés ou non d’excipients tel que : solvant, diluant lubrifiant et désagrégeant.

Le contenu ne doit pas provoquer de détérioration de l’enveloppe.

En revanche, celle-ci est profondément altérée par les sucs digestifs ; il en résulte la libération du contenu.

La forme pharmaceutique capsule est également utilisée pour des médicaments destinés à un autre usage que la voie orale, par exemple, capsules vaginales, capsules rectales.

Avantages et inconvénients

Par rapport aux comprimés, la capsule présente les inconvénients :

De revenir plus cher que le comprimé non enrobé et même que le comprimé enrobé,

De ne pas être fractionnable,

Conservation doit se faire à l’abri de la chaleur et de l’humidité,

De se coller plus facilement à la paroi de l’œsophage, ce qui peut entraîner une altération de celui-ci dans le cas d’un principe actif agressif.

Cependant un certain nombre d’avantages font que la forme capsule doit être préférée dans certains cas :

Possibilité d’administration de substances actives à odeur ou à saveur désagréables,

Protection des substances actives contre la lumière et l’air,

Facile à transporter,

Réalisation facile de placébo,

Mise au point de la forme plus simple,

Nombre d’adjuvants réduit, ce qui facilite les contrôles,

Fabrication à sec,

Libération des principes actifs dans le tube digestif est en principe plus facile (intérêt parfois d’ajouter cependant un désagrégeant),

Possibilité de réaliser des formes gastro-résistantes et à libération modifiée,

Pour les enfants, les capsules peuvent être ouvertes et le contenu facilement dispersé

dans leur nourriture.

Classification

Plusieurs catégories de capsules peuvent être distinguées :

Capsules molles,

Capsules dures ou gélules,

Capsules gastro-résistantes,

Capsules à libération modifiée,

Cachet.

Capsules molles

Définition

Les capsules à enveloppe molle comportent une enveloppe épaisse formée d’une partie et sont présentées sous différentes couleurs et formes variés.

Elles sont le plus souvent rondes, ovales, oblongues ou en forme de tubes à bec et ont des volumes allant de 50 µl à plusieurs ml.

Fabrication

Généralement, les enveloppes sont formées, remplies et fermées au cours d’un même cycle de fabrication et leur composition peut parfois contenir un principe actif.

Dans certains cas, des enveloppes peuvent être préfabriquées pour permettre des préparations extemporanées.

Le contenu des capsules molles sont :

liquides, inclus directement,

solides, dissous ou dispersés dans une substance auxiliaire appropriée pour obtenir une solution ou une dispersion de consistance plus ou moins pâteuse.

La fabrication des capsules molles comprend :

la préparation de la masse gélatineuse : la gélatine est mise à gonfler dans l’eau pendant quelques heures.

La glycérine est alors ajoutée.

Les proportions, entre ces constituants, varient d’une fabrication à l’autre selon le contenu de la capsule, la qualité des matières premières, le mode de fabrication et la consistance désirée.

Aux constituants de base peuvent être ajoutés des opacifiants, des colorants et des conservateurs antimicrobiens,… (Tableau 1)

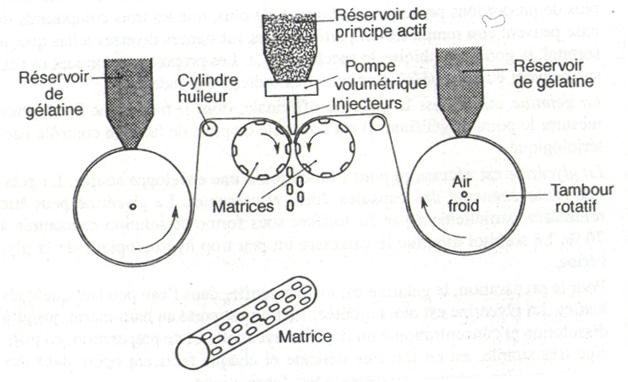

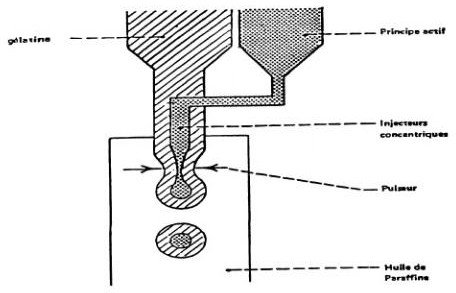

la mise en capsule se fait selon deux procédés : procédé par injection et soudure simultanées (figure 1), procédé à la goute (figure 2).

Tableau 01 : Exemple de formule de l’enveloppe d’une capsule molle

| Gélatine | 100 parties |

| Glycérine | 50 parties |

| Eau | 125 parties |

Figure 1: Principe de fabrication des capsules molles selon le procédé par injection et soudure simultanées (Utilisable pour les solutions et les suspensions non aqueuses) :

Les réservoirs de gélatine tiède déposent sur des tambours rotatifs, refroidis intérieurement par un courant d’air, un film de gélatine qui se solidifie progressivement.

Les deux films formés symétriquement passent sur des cylindres huileurs puis entre les deux matrices.

Ces matrices sont cylindriques et creusées d’alvéoles en forme de demi-capsules.

Les injecteurs, grâce à une pompe volumétrique, injectent une quantité précise de liquide médicamenteux dans chaque capsule au moment de sa formation.

Le liquide repousse la gélatine dans les alvéoles.

La pression exercée par les deux cylindres est telle que la gélatine est soudée et découpée autour de chaque alvéole, les capsules sont ensuite séchées plusieurs jours à l’étuve.

Figure 2: Principe de fabrication des capsules molles selon le procédé à la goute

Principe actif

Injecteurs

concentriques

Huile de paraffine

Pulseur

Gélatine

Il consiste à réaliser un double filet d’huile à encapsuler et de masse gélatineuse.

Au sein d’une colonne de paraffine, le filet se transforme en « perles » séparées, parfaitement sphériques.

Capsules dures ou gélules

Définition

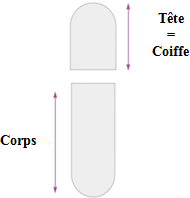

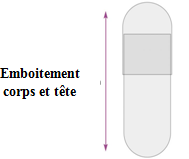

Les gélules sont constituées de deux parties, une cupule inférieure cylindrique au fond hémisphérique (le corps) et une cupule supérieure de même forme (la tête) un peu plus courte.

Le diamètre intérieur de la tête correspond au diamètre extérieur du corps.

Une fois emboîtées, les deux parties donnent un contenu aux dimensions très constantes.

La gélule peut être colorée au moyen de nombreux colorants : les deux cupules pouvant être de même teinte, de couleurs différentes, opaques, transparentes, imprimées.

Les gélules vides sont livrées pré-emboitées aux industriels.

Pour éviter la séparation tête – corps, la fermeture est renforcée par un moyen approprié (Figure 3).

Figure 3 : Gélule

Des fabricants d’enveloppe spécialisés fournissent des capsules vides de 8 calibres différents dont la contenance va de 1,40 ml à 0,125 ml (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 et 5).

Les capacités précises pour chaque numéro de gélules sont approximatives, elles peuvent légèrement varier selon le fabriquant (Tableau 2).

Tableau 2: Dimension des gélules Capsugel*

| Taille « N°» | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Capacité approximative enml | 1.40 | 0.95 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.125 |

Fabrication

Composition de l’enveloppe

L’enveloppe des gélules est formée, le plus souvent, de gélatine pratiquement pure, une faible teneur en eau (12 à 15 % environ) et, éventuellement, d’un opacifiant (oxyde de titane en général), de colorants et de conservateurs autorisés.

Fabrication de l’enveloppe

Les corps et les tètes de gélules sont fabriqués parallèlement sur une même chaine de fabrication grâce à la méthode au trempé.

Les enveloppes se préparent sur des machines très perfectionnées par moulage.

Les moules sont de forme cylindrique arrondie à l’extrémité inférieure.

Ils sont fixés sur des barres.

Chaque machine comporte deux chaînes parallèles de barres, l’une pour les tètes et l’autre pour les corps, qui marchent en continu.

Le cycle de fabrication est le suivant :

1er temps : les barres passent au-dessus du bain de gélatine, l’extrémité des moules plongent dans la masse gélatineuse ;

2e temps : les barres recouvertes d’un film de gélatine passent dans des fours-tunnels de séchage réglé à une température de l’ordre de 22 à 27 °C.

Au cours de cet acheminement, les barres subissent une rotation horizontale pour assurer une bonne répartition de la gélatine sur les moules ;

3e temps ou finissage : les demi-capsules sont démoulées à l’aide de pinces, ajustées, c’est-à-dire coupées à la longueur voulue, chacune des deux chaînes parallèles fournissant une demi-capsule ;

4e temps : emboitement corps et tètes puis éjection.

La gélule vide est conservée en récipient hermétiquement fermé, à l’abri de l’atmosphère trop sèche ou trop humide (cassante ou ramollie).

Remplissage des gélules

Le remplissage des gélules dépend des propriétés rhéologiques du produit destiné a leur remplissage: poudre, grains, liquide, gélules, comprimés,…

Lorsque la préparation du produit destiné au remplissage des gélules et dont le volume est connu, s’est achevée, il faut déterminer la taille des gélules à employer.

Deux méthodes sont envisageables :

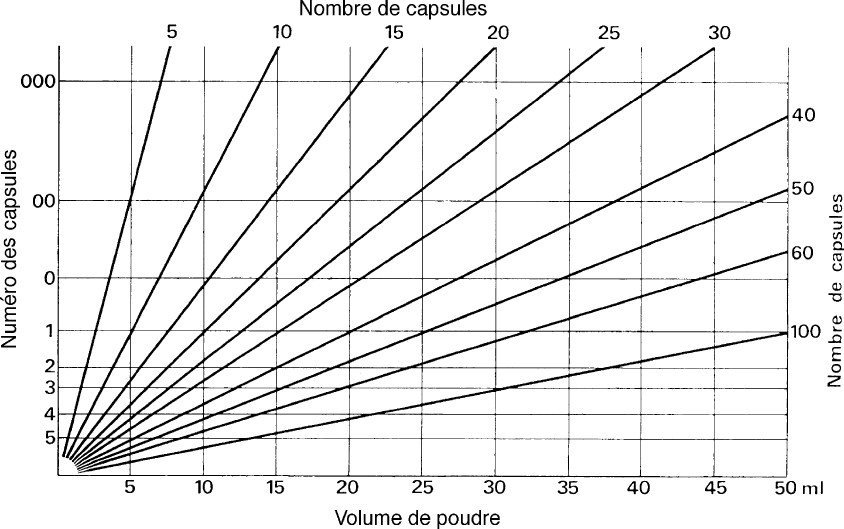

Utilisation de la table de remplissage des gélules (figure 4),

Utilisation du volume des gélules (Tableau 2).

A l’officine, le remplissage des gélules se fait volumétriquement par arasage, grâce à des géluliers manuels ou à des géluliers semi- manuels.

Il existe plusieurs types de machines industrielles pour le remplissage des capsules dures.

D’une façon générale, elles réalisent, successivement, les opérations suivantes :

alimentation de la machine en enveloppes vides (trémie) ;

ouverture des enveloppes : les enveloppes arrivent convenablement orientées devant des orifices qui ne laissent passer que la cupule de plus faible diamètre.

Celle-ci est séparée de l’autre par aspiration ;

remplissage : cinq procédés de répartition volumétrique des poudres sont a cité:

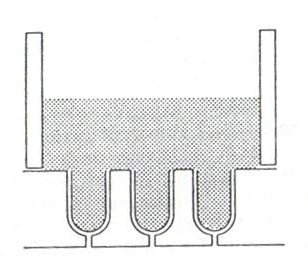

Arasage (figure 5),

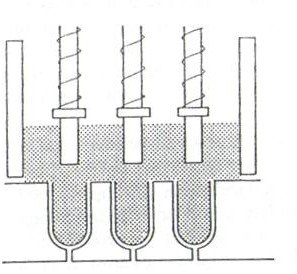

Arasage et tassement ou bourrage alternés (figure 6),

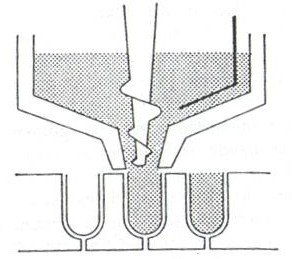

Vis sans fin (figure 7),

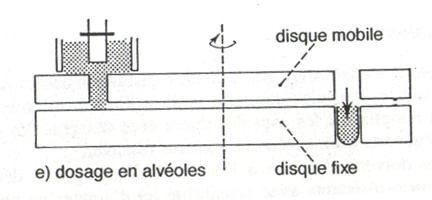

dosage en alvéoles (figure 8),

Comprésso-doseur : C’est le procédé le plus utilisé, actuellement (figure 9).

fermeture des capsules,

éjection des capsules pleines hors des alvéoles à l’aide d’un poussoir ou d’air comprimé.

Figure 4: Table de remplissage des gélules

Figure 5 : Remplissage du corps des gélules par arasage

Le remplissage des corps se fait par écoulement de la poudre dans les trous du gélulier contenant les corps.

Un léger tassement est effectué par choc sur le gélulier, l’excès de poudre est arasé.

Figure 6: Remplissage du corps des gélules par arasage et tassement ou bourrage alterné

Remplissage du corps des gélules par arasage amélioré,

L’ajustement du dosage se fait par réglage de la marche des pistons.

Figure 7 : Remplissage du corps des gélules par le procédé vis sans fin

Le remplissage du corps de la gélule est assuré par une vis sans fin placée dans l’écoulement d’une trémie conique.

Chaque déplacement d’une vis sans fin, placée à la partie inférieure de la réserve de poudre, entraîne un volume déterminé de celle-ci.

Le volume déversé dans la capsule est fonction de l’angle de rotation de la vis.

Figure 8 : Remplissage du corps des gélules par dosage en alvéoles :

Le dosage de la poudre peut se faire par arasage et bourrage dans les alvéoles d’un disque qui, en tournant, vient déverser leur contenu dans les demi-capsules.

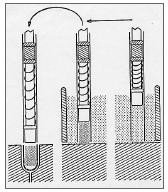

Figure 9 : Remplissage du corps des gélules par comprésso-doseur

Les compresso-doseurs sont des cylindres verticaux ou tubes doseurs munis, en partie haute, d’un piston de bourrage réglable.

Ces doseurs sont animés d’un mouvement alternatif ou travaillent en continu.

Les tubes de dosage s’enfoncent dans le bac contenant la poudre, à niveau constant.

La matière retenue dans le tube de dosage est tassée par le piston sur le fond du bac de façon à ce que la dose puisse être transférée sans perte dans le corps de la gélule.

Le compresso-doseur s’élève et le bloc de dosage pivote de 180°, pour se trouver au dessus d’une douille de réception du corps de la gélule.

Le déplacement du piston vers le bas éjecte la poudre comprimée dans la gélule.

Capsules gastro-résistantes

Elles sont destinées à résister au suc gastrique et à libérer le ou les principes actifs dans le suc intestinal.

Elles sont obtenues soit en enrobant les capsules dures ou molles d’une enveloppe gastro-résistante soit en remplissant les capsules avec des granules déjà recouverts d’un revêtement gastro-résistant.

Capsules à libération modifiée

Ce sont des capsules à enveloppe dure ou molle dont le contenu et/ou l’enveloppe sont préparés avec des excipients spéciaux ou par des procédés particuliers visant à modifier la vitesse ou le lieu de libération du ou des principes actifs.

Exemple :

Chlorhydrate de Propranolol 80 mg Gélule LP,

Chlorhydrate de Methylphenidate 30 mg Gélule LP.

Contrôle des capsules

Uniformité de poids

Peser individuellement 20 capsules prélevées au hasard,

Déterminer la masse moyenne,

Ouvrir et vider les capsules,

Laver les enveloppes avec de l’éther ou un autre solvant volatil (cas des capsules molles),

Peser les enveloppes vides,

Déduire la masse du contenu par différence.

Tableau 3 : Normes de l’essai uniformité de poids des capsules

| Masse moyenne | Ecarts limite | Ecarts tolérés pour 2 unités |

| <300 mg | ± 10% | ± 20% |

| ≥ 300 mg | ±7.5% | ±15% |

Uniformité de teneur

Cet essai a pour but de vérifier que dans un échantillon de 10 unités prélevées au hasard, les teneurs individuelles en principe actif se trouvent dans des limites dans les limites de 85 à 115

% par rapport à la teneur moyenne de l’échantillon.

Il est toléré qu’une valeur sorte de ces limites mais en restant entre 75 et 125 %.

Si deux ou trois valeurs sont entre 75 et 125 %, il faut prélever 20 autres unités.

Sur 30 unités, trois valeurs au plus peuvent sortir des limites de 85 à 115 % mais sans sortir de celles de 75 à 125

%.

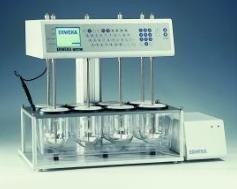

Temps de délitement

Cet essai se fait sur six capsules prélevées sur chaque lot de fabrication et placées dans les tubes maintenus verticaux par deux plaques percées de 6 trous.

Sous la plaque inférieure se trouve une toile métallique inoxydable.

Une tige métallique met le tout en relation avec un système mécanique qui lui assure un mouvement alternatif vertical (montée et descente) dans de l’eau à 37 ± 1 °C.

Chaque tube est muni d’un disque mobile de matière plastique.

Le temps de délitement des capsules dures et molles est de 30 min.

Pour les enrobages entériques, un essai de résistance en milieu acide est prescrit.

La technique est celle de l’essai de désagrégation mais l’eau est remplacée par une solution d’acide chlorhydrique 0,1 N.

Sauf exception, au bout de généralement 2 h, aucune des six capsules ne doit présenter de signes de désagrégation.

La solution acide est alors remplacée par une

solution tampon aux phosphates à pH 6,8.

Au bout de 60 min toutes les capsules doivent être désagrégées.

Figure 10 : Appareil pour essai de désagrégation

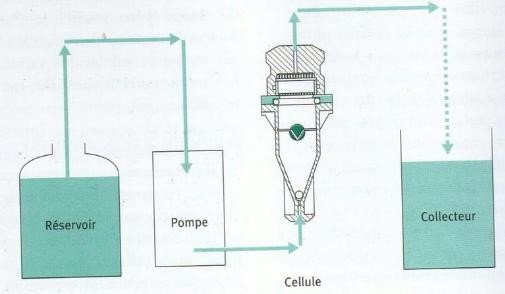

Vitesse de dissolution

Le but de cet essai, est d’établir le profil de biodisponibilité des capsules.

La Pharmacopée propose quatre procédés : l’appareil à palette, l’appareil à panier, l’appareil à piston et la cellule à flux continu.

Les gélules sont maintenues au fond du récipient de l’appareil à palette par un moyen approprié : une spirale de verre ou de métal par exemple.

Les conditions opératoires doivent être précisées pour chaque essai de dissolution:

la vitesse de rotation,

le milieu de dissolution, ce dernier :

est maintenu à une température de 37° ± 0,5 °C,

doit avoir un volume suffisant pour qu’au stade de dissolution complète se trouve loin de la saturation,

pouvant être une eau pure (si la solubilité du principe actif varie peu en fonction du pH) ou un milieu gastrique artificiel puis un milieu intestinal artificiel (si la solubilité varie avec le pH).

Le mieux est de faire varier progressivement le pH de 1,2 à 7,5 (conforme aux conditions physiologiques),

pouvant être tamponné, ainsi, le pH doit être ajusté à ± 0,05 unités près.

le mode de prélèvement.

L’essai se fait avec une unité de prise et doit être répété plusieurs fois.

Les résultats obtenus permettent de tracer des courbes.

Exemple : 60 % du principe actif doit se dissoudre en un temps t inférieur à 30 min (limite préalablement fixée pour un médicament donnée).

Figure 11 : Appareil pour essai de dissolution

Figure 12 : Appareil pour essai de dissolution a cellule à flux continue

Autres

Caractères organoleptiques, identification des constituants, dosages de conservateurs, …

Conditionnement et conservation

Les matériaux d’emballage classique des gélules sont : flacons, tubes, bandes plus au moins souples à alvéoles préformés ou non. Ils doivent être étanche à l’humidité.

Les capsules doit être stockées à l’abri de la chaleur et de l’humidité.