Asthme / Allergie

L’asthme et la rhinite allergique sont des pathologies respiratoires dans l’incidence ne cesse d’augmenter dans le monde ; en effet L’asthme concerne au moins deux cents millions de personnes dans le monde.

Un enfant sur dix est asthmatique, Il s’agit d’une maladie en pleine expansion, dont sa prévalence a doublé en dix ans, elle est de 6% chez l’adulte.

Avec une morbidité en augmentation régulière, l’asthme est également responsable d’un coût considérable.

Alors que la prévalence de la rhinite allergique est de 24% chez l’adulte et de 80% chez les asthmatiques.

II /Définition :

A: Allergie

Représente l’ensemble des manifestations cliniques secondaires à l’inhalation d’un allergène auquel le sujet est sensibilisé.

-Allergène :

L’allergène est un antigène capable d’induire une réaction d’hypersensibilisation.

Pneumallergène → allergène aéroporté et donc inhalé au niveau du nez ou des bronches.

Trophallergéne → allergène alimentaire.

Allergène professionnel → inhalé sur les lieux de travail.

-L’atopie :

L’atopie est l’aptitude génétiquement programmée d’un individu à synthétiser des IgE spécifiques vis-à-vis des allergènes de son environnement.

-Sensibilisation

Se définit par la présence d’un test cutané positif à tel ou tel allergène

-Manifestations cliniques de l’allergie

Les deux manifestations cliniques de l’allergie respiratoire sont :

Rhinite allergique → les voies aériennes supérieures.

Asthme → les voies aériennes inferieures.

B / Asthme :

Définition I :

L’asthme est une atteinte inflammatoire chronique des bronches impliquant plusieurs types de cellules dont les éosinophiles, mastocytes, lymphocytes, macrophages et les cellules épithéliales.

Cette inflammation entraine l’apparition d’un trouble ventilatoire obstructif d’intensité variable, souvent réversible spontanément ou sous traitement.

S’accompagne d’une réactivité bronchique accrue en réponse à des stimuli varies.

Définition II :

Maladie inflammatoire chronique caractérisée par une augmentation de la sensibilité de la trachée et des bronches à des stimuli variés qui induisent un rétrécissement diffus du calibre des voies respiratoires.

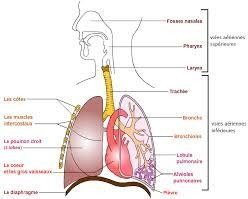

III/Rappel anatomique des voies respiratoires

Les voies respiratoires servent de conduit à l’air.

Elles ont pour fonction de purifier, d’humidifier et de réchauffer l’air inspiré.

On distingue les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures :

a /Voies aériennes supérieures :

Fosses nasales

Pharynx

Larynx

b /Voies aériennes inférieures :

Trachée

Arbre bronchique : des bronches principales (ou souches) aux bronchioles terminales.

Figure 1: anatomique des voies respiratoire

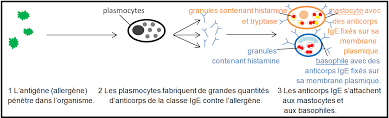

IV/ Physiopathologie A/de l’allergie respiratoire

L’allergie respiratoire est liée à une réaction d’hypersensibilité immédiate méditée par l’isotype E des immunoglobulines IgE.

Elle se déroule en deux phases

Phase de sensibilisation :

Elle conduit à la synthèse d’IgE spécifique d’un allergène par les lymphocytes B.

Les IgE ainsi produites se fixent à la surface des cellules inflammatoires .Elles sont détectables par les tests cutanés ou dosables dans le sang.

Sur le plan clinique, cette phase est silencieuse

Phase effectrice

Elle survient suite à un nouveau contact d’allergène .Il est reconnu par les IgE fixées à la surface des cellules inflammatoires (mastocytes et les basophiles) .Il déclenche alors une activité cellulaire, se traduisant par :

La libération des médiateurs stockés (histamine, protéases).

La synthèse d’autres médiateurs inflammatoires (prostaglandines,

leucotriénes).

La production des substances qui attirent d’autres cellules sur le site ?de l’inflammation et des cytokines qui entretiennent la réaction inflammatoire.

Les médiateurs ont des actions délétères sur les organes et les tissus (vasodilatation, bronchoconstriction, œdème).

La mise en jeu de cette cascade de réactions explique que la réaction allergique peut se poursuivre alors que le contact allergénique a cessé.

Sur plan clinique, cette phase effectrice correspond à l’expression symptomatique de l’atopie.

Figure 2 : schéma d’ réaction d’hypersensibilité immédiate

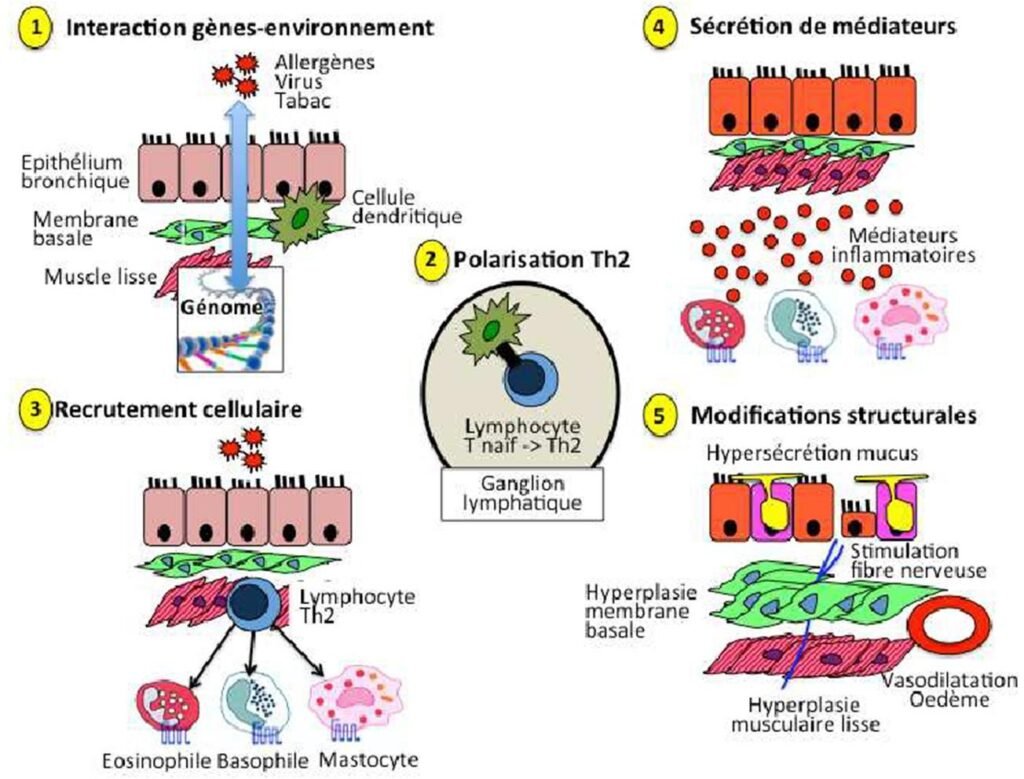

IV /Physiopathologie B : de l’asthme

1 .Inflammation

L’inflammation des voies aériennes responsable des manifestations de l’asthme, résulte de l’interaction entre les gènes de l’individu et son environnement.

a/ Facteurs génétiques :

Il existe des facteurs génétiques prédisposant à la maladie, dans la majorité des cas.

Le risque d’être asthmatique est plus important si d’autres personnes de la famille sont asthmatiques.

Exemple : Le risque pour un enfant de développer un asthme :

10% en l’absence d’antécédents d’asthme chez les parents.

25% lorsque l’un des deux parents est asthmatique.

Plus de 50% si les deux parents sont asthmatiques

b: Les facteurs environnementaux

Deux principaux facteurs

b.1: Sensibilisation aux pneumallergènes

Tels que les acariens, les pollens ou les poils d’animaux.

L’asthme allergique est plus fréquent chez les enfants, à lors que la proportion des asthmes non-allergiques augmente régulièrement avec l’âge.

b.2 : Les infections virales

Touchent les voies aériennes supérieures (rhume ou angine) puis les bronches.

B.3Deux autres facteurs clairement identifiés

Le tabagisme, actif ou passif

La pollution atmosphérique

B.4 Autres facteurs

L’effort, surtout s’il fait froid

La prise de certains médicaments (d’aspirine ou de médicaments anti- inflammatoires)

Le reflux de l’acidité gastrique

Les maladies générales extrêmement rares Exemple : l’aspergillose broncho-pulmonaire

Certains facteurs endocriniens sont évoqués dans le déclenchement de l’asthme en particulier chez la femme adulte, souvent autour de la ménopause.

L’interaction entre les gènes de l’individu et son environnement est caractérisée par :

Une réaction immunitaire Th2:

Elle est définie par la production des cytokines Th2 (IL4, IL5 et IL3) par les lymphocytes T helper.

Ces cytokines sécrétées stimulent et activent d’autres cellules de l’immunité (cellules dendritiques, mastocytes, lymphocytes T, polynucléaires éosinophiles, neutrophiles et basophiles)Ces cellules produisent des médiateurs inflammatoires (comme l’histamine, les leucotriénes, etc…) qui participent à l’activation et au remaniement des éléments structuraux des voies aériennes.

Remaniement des éléments structuraux des voies aériennes.

Ces remaniements structuraux participent à l’obstruction bronchique par :

Épaississement de la paroi bronchique (épaississement de la membranebasale et du muscle lisse, œdème bronchique)

Hypersécrétion de mucus

Une activation des fibres nerveuses

Les terminaisons nerveuses sensitives sont mises à nu par le remaniement des éléments structuraux et activées par les médiateurs inflammatoires.

Leur activation induit une contraction du muscle lisse qui provoque une bronchoconstriction (l ’hyperréactivité bronchique) et participe à l’obstruction bronchique.

Les Conséquences hémodynamiques

La ventilation à haut volume pulmonaire et l’hyperinflation dynamique entraînent un dysfonctionnement de la pompe cardiaque, qui se traduit par :

Une diminution du retour veineux dans les cavités cardiaques pendant l’expiration.

Une diminution physiologique de la pression systolique en inspiration.

Responsable du « pouls paradoxal »

Figure 3: physiologie de l’asthme

V/Diagnostic

A/ Manifestations cliniques

A.1: Rhinite

Elle se traduit par l’apparition de (Prurit, Anosmie, Rhinorrhée, Eternuements, Obstruction nasale)

A.2:Asthme

Les symptômes d’asthme sont :

Dyspnée

Sifflement

Oppression thoracique

Toux

Ils sont de brève durée, de l’ordre de plusieurs minutes cèdent en générale en moins de 20 mn, ils sont généralement paroxystiques et récidivants.

A.3 : Exacerbation de l’asthme Exacerbations = poussées

L’asthme peut évoluer par poussées marqué par :

Augmentation progressive des symptômes sans retour à la normale et diminution progressive de la fonction respiratoire

Gravité variable

Une exacerbation sévère peut survenir chez un patient avec un asthme léger bien contrôlé.

La présence de facteurs prédisposant (exposition à l’allergène, arrêt du traitement, stresse )

B .Paraclinique B.1: Rhinite

Les pricks tests

C’est la méthode de référence.

Une batterie standard de pneumallergène est testée (acariens, moisissures, pollens, phanères d’animaux)

Dosage sanguin d’IgE spécifique

Peut être réalisé en cas :

De discordance entre l’interrogatoire et pricks tests

Contre-indication à la réalisation de pricks tests

D’un prick test non interprétables

: Asthme

Mesure du Débit Expiratoire de Pointe (DEP)

Epreuves Fonctionnelles Respiratoires (EFR)

Radiographie thoracique et des sinus

Scanner thoracique en cas de doute

Tests cutanés allergiques (sujets < 60 ans)

VI/ Traitement A/ Rhinite

1/Traitement étiologique

Consiste à l’éviction de l’allergène A.2/Traitement symptomatique Repose sur l’utilisation

A .2.1/Anti-histaminique

Ce sont des bloqueurs des récepteurs H1 à l’histamine, la voie générale d’administration est la plus habituelle utilisée.

Cependant l’association d’un corticoïde local par pulvérisation nasale est indiquée si insuffisante.

B/ Asthme

1/Traitement étiologique

Il repose sur :

Eviction des allergènes

Eloignement des animaux responsables de l’allergie

Elimination des agents professionnels responsables

B.2/Traitement symptomatique

/Les Bronchodilatateurs

-β2sympathomimétiques:

Agissent par relaxation du muscle lisse bronchique en stimulant les récepteursβ2.la voie préférentielle d’administration est la voie inhalatoire par aérosols doseurs ou nébuliseurs.

Mais ils peuvent être administre également par la voie per os ou injectable en sous cutanée ou intraveineuse.

Les molécules les plus utilisées sont :

Salbutamol (Ventoline®)

Terbutaline (Bricanyl®)

/Corticoïdes

Ce sont des anti-inflammatoires excellent de l’asthme, peuvent être administrés par voie inhale ou générale.

Corticoïdes inhalés:

Représentent le traitement de fond de l’asthme Bécotides®, Pulmicort®

Corticothérapie générale

Forme orale est utilisée en cas, instabilité de la maladie Cortancyl®, Solupred®

La voie parentérale est utilisée en cas de crise d’asthme : Solumédrol®, Hémissuccinate d’hydrocortisone: HHC

VII/ Bibliographie

Nouveaux acteurs dans la physiopathologie de l’asthme .Klein M et col.

Press med 2019

Epidémiologie, anatomie et physiopathologie de l’asthme.

Fondation souffle 2017

Asthme de l’adulte .Collège des Enseignants de Pneumologie 2015

Asthme aigu grave : C faisy EMC 2012

Allergies et hypersensibilités.

Collège des Enseignants de Pneumologie 2010

Les exacerbations de l’asthme de l’adulte en questions .D.

Montani et coll revue des maladies respiratoires 2010

Asthme aigu grave.

EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Salmeron S.

Pneumologie, 6-039-A-50, 2007.