Les interactions médicamenteuses

Définitionde interactions médicamenteuses:

Toute modification cliniquement significative, observée in vivo, des effets attendus d’un médicament lors de la co-administration d’un autre médicament, d’aliments, d’alcool ou de tabac.

Ce sont des modifications de la pharmacodynamie et/ou de la pharmacocinétique d’un médicament résultant de la prise concomitante d’un traitement médicamenteux, d’un aliment ou de consommation d’alcool ou de tabac.

Gradation du risque des interactions médicamenteuses : 4 niveaux:

A prendre en compte : dont les conséquences cliniques sont incertaines (fréquence et gravité du risque faibles), Le risque existe et correspond le plus souvent à une addition d’effets indésirables.

Précaution d’emploi : Cas le plus fréquent.

Association possible mais en respectant les recommandations (adaptation de posologie, surveillance renforcée..)

Association déconseillée : Elle doit être le plus souvent évitée, sauf après examen approfondi du rapport bénéfice/risque et impose une surveillance étroite du patient.(Bromocriptine-ergotamine)

Contre indication : Le risque que l’on fait courir au patient est tel qu’il ne faut pas prescrire l’association médicamenteuse incriminée (anticoagulant oraux – phénylbutazone)

Les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques :

Le devenir d’un médicament dans l’organisme est modifié par celui qui est lui associé →

variation des concentrations sanguines du médicaments, avec : Augmentation ou diminution de l’effet thérapeutique.

Réactions indésirables plus nombreuses.

Apparition de phénomène de toxicités

Sont à risque surtout pour les médicaments à index thérapeutique étroit

Les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques :ne sont pas forcément délétère, Se produisent aux points clés du devenir d’un médicament dans l’organisme (en phase d’absorption, de distribution, de métabolisme et d’excrétion)

Les interactions médicamenteuses en phase d’absorption :

1.1.

Modification des facteurs physicochimiques du médicaments:

Les variations du pH:

Elévation du pH gastroduodénal : → ↓ de l’absorption des acides faibles (↓ de la fraction non

ionisée)

Ex: Bicarbonate de sodium-tétracycline.

Cimétidine-tétracycline

Conséquence : Diminution de F, AUC, Cmax, demi-vie inchangée → Inefficacité

Les phénomènes de complexation et de chélation:

Formation d’un composé insoluble non résorbé → ↓ absorption

Résines chélatrices : questran©.

Sels de fer, de calcium, de magnésium, d’aluminium Ex :

Tétracycline-sulfate ferreux

Tétracycline- hydroxyde d’aluminium et de magnésium

Pansements gastriques : (Kaolin, Smecta©…).

Barrière physique gastro- duodénale Ex : la clindamycine (ATB) – Smecta©

Adsorption :

Le charbon active adsorbe les gaz intestinaux en cas de ballonnement, il peut aussi fixer d’autres médicaments associés (topiques intestinaux) qui agissent localement

Les variations de la vidange gastrique :

| Augmentation | Diminution |

| Métoclopramide | Anticholinergiques |

| Réserpine | Analgésiques centraux |

| sodium | |

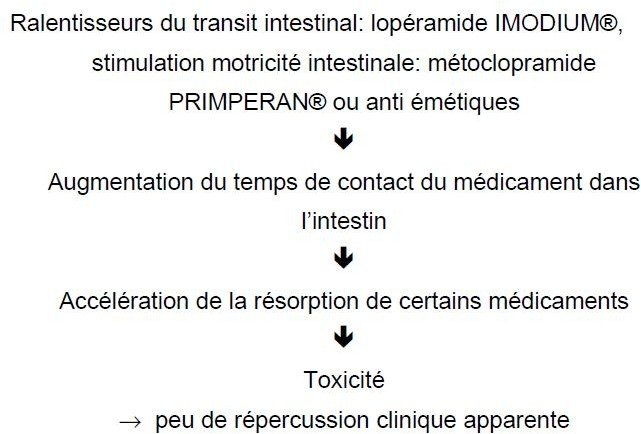

Modification du transit intestinal :

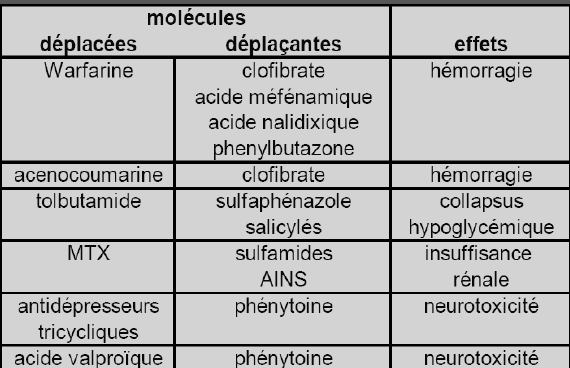

Les interactions médicamenteuses en phase de distribution : Interactio au niveau plasmatique:

Déplacement de l’un des 2 médicaments de son site de fixation proteique.

Le produit qui a la plus forte affinité se fixe en priorité et majore la forme libre active du second produit

Les plus sensibles sont les médicaments ayant:

Forte liaison proteique

Caractère acide

Un Vd faible

Liste des médicaments fortement fixés aux protéines plasmatiques

Anticoagulants coumariniques

Phénylbutazone

Méthotrexate

Pénicillines

Indométacine

Salicylates

Phénytoïne

3

Les interactions médicamenteuses en phase de métabolisme :

Cause la plus fréquente d’interaction PK

Rôle prépondérant du cytochrome P450:

CYP 3A, 2D6 et 2C : interviennent dans le métabolisme de la plupart des médicaments

CYP3A : > 50 % des médicaments (CYP3A4)

Possibilité d’induction/inhibition

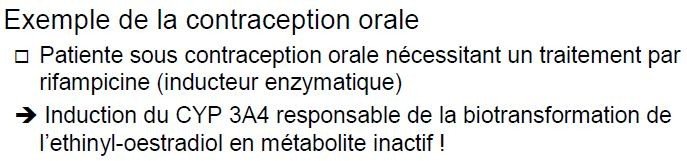

Inducteurs enzymatique

Ex :

| Inducteurs enzymatique | Substances affectées |

| Rifampicine | Contraceptifs orauxDigoxine |

| Phénobarbital | Anticoagulants coumariniques Contraceptifs oraux |

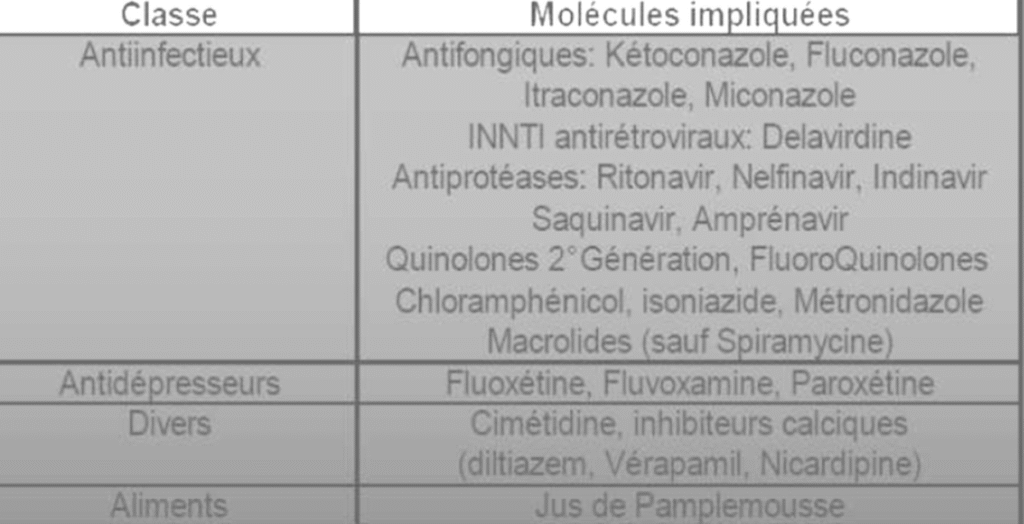

Inhibition enzymatique:

Ralentissement du métabolisme suite à l’inhibition des systèmes enzymatique.

Les interactions médicamenteuses en phase d’excrétion

médicaments administrés séparément

4

La filtration glomérulaire (n’est pas concerné par les interactions)

Réabsorption tubulaire:

L’alcalinisation des urines augmente l’élimination des médicaments acides faibles.

Ex: Bicarbonate de sodium-phénobarbital

L’acidification des urines augmente l’élimination des bases faibles

Sécrétion tubulaire:

Concerne les acides faibles par compétition sur les transporteurs (Probénicide / péni G)

Interactions médicamenteuses pharmacodynamiques : Modification de la réponse pharmacologique à un médicament par l’association à un autre médicament; suite à une action directe ou indirecte au niveau des: récepteurs, systèmes effecteurs, fonctions physiologiquesette sans perturbation de sa cinétique.

Une interaction pharmacodynamique peut se traduire par :

Une augmentation de l’effet : Synergie

Une diminution de l’effet : Antagonisme

Synergie :

On a une synergie quand l’action d’un médicament A est augmentée en rapidité, en intensité ou en durée par l’administration simultanée d’un médicament B ayant une activité pharmacologique identique.

L’effet obtenu par l’association des deux substances est supérieur ou égal à la somme des effets individuels.

Nature de la synergie :

Synergie additive :

Quand les effets des 2 médicaments s’ajoutent totalement et l’action observée est égale à la somme des 2 actions partielles.

Se produit lorsque les molécules ciblent les mêmes récepteurs au niveau cellulaire

Elle est dite aussi synergie parfaite ou de sommation.

L’intérêt d’une telle association est de diminuer les doses respectives de A et de B afin de réduire leurs effets indésirables et améliorer la tolérance.

Exemples :

Association de deux diurétiques dans la même spécialité : Furosémide et spironolactone

(Adalix®)

Salbutamol + Terbutaline (B2 mimétique).

Synergie potentialisatrice :

L’effet des deux médicaments administrés simultanément est supérieur à la somme des effets des

Une telle association permet de diminuer de manière significative les posologies et de s’éloigner largement des doses ayant des effets indésirables.

5

Exemple:

Antihypertenseur de type β bloquant : ↘ l’activité cardiaque et accessoirement entraine une vasodilatation + Antagoniste calcique: S’oppose à la vasoconstriction L’effet global est la diminution significative de la tension artérielle

Mécanisme de la synergie:

Via des récepteurs identiques: Ex: Salbutamol / Terbutaline.

Via des récepteurs différents :

Ex: – Furosémide + spironolactone Effet antihypertenseur majoré

– Théophylline + Salbutamol Effet bronchodilatateur majoré

Via des mécanismes différents complémentaires: Ex: Pénicilline + aminoside (Gentamicine)

Via des mécanismes indirects: Le médicament B supprime une action antagoniste du médicament A.

Potentialisation:

C’est quand l’action d’un médicament A est augmentée en rapidité, en durée ou en intensité par l’administration simultanée d’un médicament B ayant une activité pharmacologique différente.

Ex: Potentialisation des effets digitaliques par les médicaments hypokaliémiant (diurétiques, laxatifs stimulants…).

Antagonisme :

Il y a un antagonisme quand l’activité d’un médicament A est diminuée ou annulée par l’administration simultanée d’un médicament B

Si diminuée Antagonisme partiel

Si annulée Antagonisme total

Il en existe trois types

Compétitif réversible

Non compétitif

Antagonisme fonctionnel

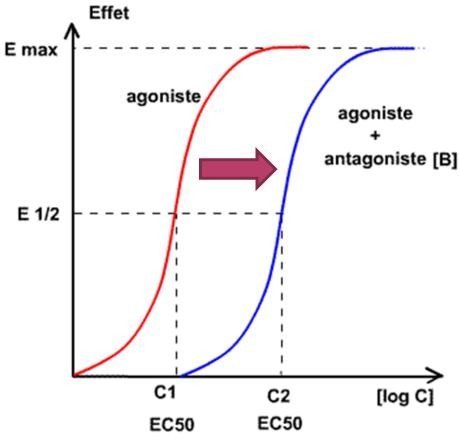

Antagonisme compétitif réversible ou surmontable:

La molécule médicamenteuse et son antagoniste ont la même cible cellulaire

L’antagoniste n’entraine pas de réponse en se fixant sur la cible, sa fixation est réversible

L’antagonisme est dit surmontable car l’augmentation de la concentration de la molécule

entraine l’effet pharmacologique recherché

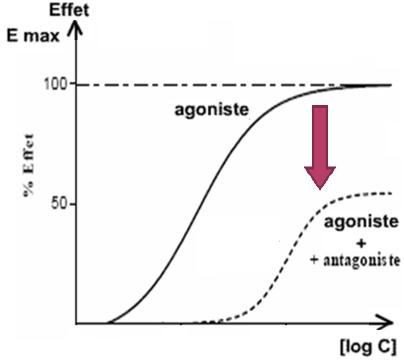

Antagonisme non compétitif :

6

L’agoniste et l’antagoniste se fixent sur le même récepteur mais au niveau de sites différents

(effet de type allostérique).

Donc l’affinité de l’agoniste pour son récepteur n’est pas modifiée

.

Cette interaction est non surmontable par une forte concentration en agoniste.

Antagonisme fonctionnel :

Deux médicaments liés à des récepteurs différents exercent des effets opposés suite à une modification d’un paramètre physiologique.

Exemple : AINS ( Prostaglandine) et antihypertenseurs Les AINS diminuent l’effet des antihypertenseurs

Interactions pharmacodynamiques recherchées ou néfastes?

Une synergie ou une potentialisation peuvent être recherchées pour renforcer l’effet thérapeutique, ou pour diminuer les posologies de chacun des médicaments associés

Au contraire, elles peuvent être à l’origine de la majoration des effets indésirables, voir toxiques.

Ex : – Thérapie antibactérienne : élargir le spectre antibactérien et prévenir l’émergence de résistances

– Ne pas associer des médicaments néphrotoxiques, hypokaliémiants, dépresseurs du

SNC…

Antagonisme :

Désirée :

Antidote en cas d’intoxication

Contrecarrer un effet secondaire d’un autre médicament

Indésirable :

– Diminution d’efficacité : AINS + antihypertenseurs

Lévodopa + Métoclopramide

Gestion des interactions

Anticipation possible sur la base des connaissances des effets pharmacologiques

Éviter les médicaments à risque

Surveillance des paramètres cliniques ou biologiques:

Captopril + Spironolactone: surveiller le K

β bloquants + hypoglycémiant: surveiller la glycémie