FORMES PHARMACEUTIQUES DESTINEES A LA VOIE CUTANEE

Introduction

La peau assure, par son revêtement du corps, une protection vis-à-vis des agents agressifs du milieu extérieur.

Elle presente 2 m2 de surface et 13% du poids du corps.

C’est une barrière physiologique plus au moins perméable aux substances chimiques, pouvant, cependant, laisser passer dans certaines conditions, des principes actifs médicamenteux.

Constitution de la peau

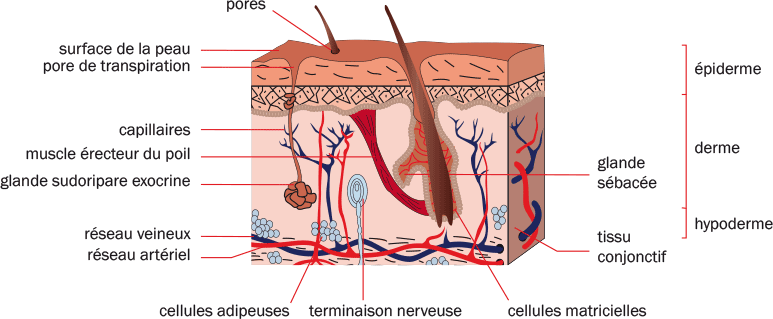

La peau est essentiellement constituée de trois couches superposées (figure 1).

L’épiderme ou épithélium stratifié est limité à l’extérieur par la couche cornée et à l’intérieur par la couche basale germinative ;

Le derme formé de tissu conjonctif, c’est une couche fibreuse dans laquelle circulent des vaisseaux capillaires et lymphatiques ;

L’hypoderme sépare le derme des tissus sous-jacents.

Sa constitution varie beaucoup selon la région du corps considérée.

Il contient plus ou moins de panicules adipeuses.

La peau comporte aussi des organes annexes : Les glandes sudoripares, l’appareil pilo-sébacé

et une gaine épithéliale entourant le poil.

Le pH à la surface de la peau (pH ≈ 4,5) est réglé par la sécrétion des glandes sudoripares et contribue de façon importante aux mécanismes de défense de la peau.

Il varie d’une région à l’autre du corps (espaces interdigitaux : pH ≈ 7,2) et avec les affections cutanées (pH ≈ 8).

Figure 1 : Coupe schématique de la peau

Pénétration à travers la peau

Il existe deux voies de pénétration des substances actives à travers la peau :

La voie trans-épidermique : La peau constitue donc une barrière très efficace, mais elle peut cependant être traversée par de petites quantités de substances lipophiles capables de pénétrer dans les couches cornées.

Si ces substances possèdent aussi une certaine hydrophilie, elles pourront avoir une diffusion plus profonde et même parfois une absorption systémique.

L’épiderme vivant, qui se trouve en dessous de la couche cornée, est une barrière moins efficace, sa perméabilité étant comparable à celle des autres membranes biologiques.

Du fait de la perméabilité réduite de la peau, il n’y a qu’une faible fraction de la substance déposée qui est réellement absorbée et seules les substances très actives peuvent avoir une action générale par cette voie (sans passage par le foie).

La couche cornée a la propriété de retenir dans sa structure des substances actives : « effet réservoir ».

La libération progressive de cette réserve conduit à des effets prolongés.

Les substances qui la traversent, peuvent se concentrer dans les parties profondes de la peau et les régions sous-cutanées, ce qui est favorable aux actions locales.

De nombreuses substances peuvent ainsi s’accumuler dans la peau à différents niveaux, c’est le cas des corticoïdes.

La voie trans-folliculaire : Au niveau de l’appareil pilo-sébacé, l’épiderme devient très mince et se réduit, à la base du poil, à une seule couche de cellules non kératinisées.

Certains principes pénètrent en traversant le sébum, puis les cellules germinatives de la glande sébacée ; ce passage semble extrêmement limité chez l’homme, par rapport à l’animal, du fait de faible densité des follicules sébacés.

L’importance relative de la pénétration par l’une ou l’autre voie est fonction de la pilosité.

Chez l’homme, la voie trans-épidermique est prépondérante, tandis que chez la plupart des animaux, la voie trans-folliculaire serait la plus importante.

La pénétration par les glandes sudoripares est très faible, en raison de la pression positive vers l’extérieur exercée par la sécrétion sudorale.

Facteurs influençant la pénétration à travers la peau

Le mécanisme de la pénétration des principes actifs aux différents niveaux de la peau est très complexe.

Il est sous la dépendance de nombreux facteurs qui peuvent être énumérés de la façon suivante :

Principe actif : nature (lipophile, hydrophile, amphiphile), constante de diffusion, teneur, coefficient de partage, …

Les excipients constituant la base de la préparation : ils interviennent par leur nature chimique, leurs propriétés physiques et mécaniques, leur lipophilie ou leur hydrophilie, la présence ou non d’agents tensioactifs, etc.

Ils doivent se mélanger au film hydrolipidique cutané pour céder leur principe actif qui doit être capable de

passer dans les tissus au contact desquels ils se trouvent.

Le coefficient de partage du principe actif doit être en faveur des tissus.

Les excipients émulsionnés des crèmes se mélangent mieux que les autres au film hydrolipidique cutané et exercent une action souvent plus favorable à une bonne biodisponibilité cutanée.

La quantité de base, donc la concentration en principe actif, a aussi évidemment son importance.

Région d’application : selon les régions du corps, la couche kératinisée est plus ou moins importante et les follicules pileux plus ou moins nombreux.

Le degré d’hydratation de la peau : peut être influencé par la nature des excipients.

Un excipient hydrophobe peut constituer un revêtement occlusif qui maintient la peau sous-jacente très humide.

Au contraire, un excipient hygroscopique peut présenter l’inconvénient de dessécher la peau.

Le pH de la préparation peut intervenir sur le degré d’ionisation des principes ionisables donc sur leur pénétration.

Les modes d’application peuvent être très divers :

simple étalement ou étalement accompagné de frictions et massages ;

application en couches plus ou moins épaisses ;

temps de contact plus ou moins long et répétition plus ou moins fréquente ;

application suivie ou non de la pose d’un bandage ou pansement, etc.

L’état de la peau. La pénétration des médicaments varie beaucoup selon l’état et l’âge de la peau et selon le type de maladie.

Dans le cas des plaies, la peau est alors plus ou moins détruite et ne joue plus son rôle de barrière protectrice.

Les règles pour le choix d’un excipient sont alors tout à fait différentes : l’excipient n’a plus à avoir d’affinité pour les matières grasses.

Il suffit que la couche cornée superficielle soit enlevée pour que les possibilités de pénétration soient profondément modifiées.

Classification des formes pharmaceutiques pour application cutanée

Les formes pharmaceutiques pour application cutanée peuvent être classées en :

Préparations semi-solides pour application cutanée ;

Préparations liquides pour application cutanée ;

Préparations solides pour application cutanée.

Préparations semi-solides pour application cutanée

« Les préparations semi-solides pour application cutanée sont formulées en vue d’une libération locale ou transdermique de substances actives, ou pour leur action émolliente ou protectrice.

Elles présentent un aspect homogène.

Les préparations semi-solides pour application cutanée sont constituées d’un excipient, simple ou composé, dans lequel sont habituellement dissous ou dispersés 1 ou plusieurs substances actives.

Selon sa composition, cet excipient peut avoir une influence sur l’activité de la préparation.

Les excipients utilisés peuvent être des substances d’origine naturelle ou synthétique, et peuvent être monophases ou multiphases.

Selon la nature de l’excipient, la préparation peut avoir des propriétés hydrophiles ou hydrophobes.

La préparation peut également contenir d’autres excipients appropriés tels que des agents antimicrobiens, des antioxydants, des agents stabilisants, des émulsifiants, des épaississants et des agents de pénétration.

Les préparations semi-solides pour application cutanée destinées à être appliquées sur une peau gravement lésée sont stériles…»

« Plusieurs catégories de préparations semi-solides pour application cutanée peuvent être distinguées : les pommades, les crèmes, les gels, les pâtes, les cataplasmes, les emplâtres médicamenteux, les dispositifs cutanés…»

Pommades

« Les pommades se composent d’un excipient monophase dans lequel peuvent être dispersés des liquides ou des solides ».

Il existe des :

Pommades hydrophobes : Les pommades hydrophobes ne peuvent absorber que de petites quantités d’eau.

Les excipients les plus communément employés pour la formulation de telles pommades sont la paraffine solide, la paraffine liquide, la paraffine liquide légère, les huiles végétales, les graisses animales, les glycérides synthétiques, les cires et les polyalkylsiloxanes liquides.

Pommades absorbant l’eau : Ces pommades peuvent absorber des quantités plus importantes d’eau et conduire par conséquent à l’obtention d’émulsions eau-dans-huile ou huile-dans-eau, après homogénéisation, selon la nature des agents émulsifiants.

Des agents émulsifiants eau-dans-huile tels que des alcools de graisse de laine, des esters de sorbitan, des monoglycérides, des alcools gras, ou des agents émulsifiants huile- dans-eau tels que des alcools gras sulfatés, des polysorbates, l’éther cétostéarylique de macrogol ou des esters d’acides gras et de macrogols peuvent être utilisés dans ce but.

Les excipients utilisés sont ceux d’une pommade hydrophobe.

Pommades hydrophiles : Les pommades hydrophiles sont des préparations dont l’excipient est miscible à l’eau.

Cet excipient est habituellement constitué de mélanges de macrogols (polyéthylèneglycols) liquides et solides.

Il peut contenir des quantités appropriées d’eau.

Crèmes

« Les crèmes sont des préparations multiphases composées d’une phase lipophile et d’une phase aqueuse ».

Il existe des :

Crèmes lipophiles : Dans les crèmes lipophiles, la phase externe est la phase lipophile.

Ces préparations contiennent généralement des agents émulsifiants eau-dans-huile tels que des alcools de graisse de laine, des esters de sorbitan et des monoglycérides.

Crèmes hydrophiles : Dans les crèmes hydrophiles, la phase externe est la phase aqueuse.

Ces préparations contiennent des agents émulsifiants huile-dans-eau tels que des savons de sodium ou de trolamine, des alcools gras sulfatés, des polysorbates et des esters d’acides et d’alcools gras polyoxyéthylénés, éventuellement en combinaison avec des agents émulsifiants eau-dans-huile.

Gels

Les gels sont constitués de liquides gélifiés à l’aide d’agents gélifiants appropriés.

Il existe des :

Gels lipophiles : Les gels lipophiles (oléogels) sont des préparations dont l’excipient est habituellement de la paraffine liquide additionnée de polyéthylène, ou des huiles grasses gélifiées par de la silice colloïdale ou des savons d’aluminium ou de zinc.

Gels hydrophiles : Les gels hydrophiles (hydrogels) sont des préparations dont l’excipient est habituellement de l’eau, du glycérol ou du propylène glycol gélifiés à l’aide d’agents gélifiants appropriés tels que des poloxamères, de l’amidon, des dérivés de la cellulose, des carbomères ou des silicates de magnésium-aluminium.

Pâtes

Les pâtes sont des préparations semi-solides pour application cutanée contenant de fortes proportions de poudres finement dispersées dans l’excipient.

Autres : Cataplasmes, Emplâtres médicamenteux, Dispositifs cutanés

Préparations liquides pour application cutanée

Les préparations liquides pour application cutanée sont des préparations de viscosité variable utilisées en vue d’une libération locale ou transdermique de substances actives.

Ce sont des solutions, émulsions ou suspensions qui peuvent contenir 1 ou plusieurs substances actives dans un excipient approprié.

Ces préparations peuvent également contenir des conservateurs antimicrobiens appropriés, des antioxydants et d’autres excipients tels que des stabilisants, des substances émulsionnantes et épaississantes.

Les émulsions peuvent présenter des signes de séparation des phases, mais sont facilement redispersées par agitation.

Les suspensions peuvent présenter un sédiment, qu’il est facile de

disperser par agitation de façon à obtenir une suspension suffisamment stable pour permettre l’administration d’une préparation homogène.

Les préparations spécifiquement destinées à être appliquées sur une peau gravement atteinte sont stériles.

Plusieurs catégories de préparations liquides pour application cutanée peuvent être distinguées, par exemple : les shampooings, les mousses pour application cutanée

Préparations solides pour application cutanée : Poudres pour application cutanée

Les poudres pour application cutanée sont des préparations constituées de particules solides sèches, libres et plus ou moins fines.

Elles contiennent une ou plusieurs substances actives additionnées ou non d’excipients et, si nécessaire, de colorants autorisés par l’Autorité compétente.

Les poudres pour application cutanée se présentent sous forme de poudres unidoses ou de poudres multidoses.

Elles sont exemptes d’agglomérats palpables.

Les poudres spécifiquement destinées à être appliquées sur des plaies ouvertes importantes ou sur une peau gravement atteinte sont stériles.

Les poudres pour application cutanée présentées sous forme de poudres multidoses peuvent être conditionnées en récipients saupoudreurs, en récipients munis d’un dispositif mécanique de pulvérisation ou en récipients sous pression.

Formulation de préparations pour application cutanée

Pour chaque formulation de préparation pour application cutanée, il est important de connaître exactement le degré de pénétration souhaité.

Tableau 1 : Usage des préparations pour application cutanée selon leur degré de pénétration

| Cible | Usage | |

| Couche cornée | Traitement des troublesdermatologiques : Antiseptique,antifongique, keratolytique | |

| Action locale | ||

| Téguments, épiderme vivant, derme et annexes | Corticoïdes, analgésiques locaux, anti-acnéiques, cicatrisants | |

| Action régionale | Muscle, articulation, | Myorelaxant, analgésique, anti-inflammatoire |

| Action générale | Circulation générale |

Choix des excipients

Un bon excipient doit :

contribuer à donner à la préparation pour application cutanée une consistance qui permette un étalement facile ;

être bien toléré et son pouvoir allergisant doit être faible ;

présenter le moins d’incompatibilités possibles avec les autres constituants et le conditionnement ;

faciliter la pénétration des principes actifs dans les tissus ;

être suffisamment stable pour permettre une bonne conservation ;

si cela n’est pas incompatible avec d’autres propriétés, on lui demande de plus d’être

lavable à l’eau et de ne pas tacher le linge ;

être stérilisable (dans la limite du possible).

Aucun excipient ne possède toutes les qualités énumérées.

Un excipient ne peut faire pénétrer à travers la peau n’importe quel principe actif.

Il peut simplement influencer, selon sa nature, la vitesse de pénétration d’un principe actif capable de franchir la barrière cutanée.

Comme base pour les préparations semi solides pour application cutanée, il existe : les glycérides, cires, hydrocarbures, silicone, macrogols et homologues, hydrogels, excipients émulsionnés.

Comme adjuvants auxiliaires, il existe :

Agents suspensifs et épaississants

Conservateurs : chlorure de benzakonuim, chloreridine, phénol, etc.

Antioxydants : alpha-techoferol, butylhydroxytoluene, butylhydroxyanisole, etc.

Facteurs de pénétrations :

DMSO: Dimethyl sulamide,

DMF: Dimethyl formamide,

DEA: Diethyl acetamide, etc.

Parfums et colorants : oxyde de titane, oxyde de fer, etc.

Neutralisant de pH : acide lactique, HCH, NaOH, etc.

Tableau 2 : Propriétés des bases pour préparations semi-solides pour application cutanées

| Bases pour préparations cutanées | Propriétés |

| Glycérides | Lipophile,Toléré par les tissus,Miscible au sébum,Nécessitent l’adition d’un antioxydant,Non lavable à l’eau,Occlusif. |

| CiresLanoline, stérols, cire d’abeilles, cire de palmitate de cétyle(Lanoline + vaseline) couramment utilisé | Lipophile,Toléré par les tissus,Non lavable à l’eau,Miscible au sébum,Plus stable que les glycérides,Peu compatibles avec les PA. |

| HydrocarburesVaseline +++, paraffine | Lipophile,Toléré par les tissus,Non lavable à l’eau,Compatibles avec les PA,Stable,Occlusif,Anhydre (compatible avec les PA sensibles à l’humidité),Inerte chimiquement. |

| Silicone | Stable,Inerte physiologiquement,Usage : crème protectrice. |

| Macrogols et homologues | Lavable à l’eau,Hydrophile,Facile à étaler,usage : antiseptique et fongicide. |

| Excipients hydrates = hydrogels Produits minéraux : bentonite, silice, … Polymères organiques : alginates, géloses,pectine, méthyle cellulose, carboxy-méthyle cellulose, carbomeres. | Toléré par les tissusLavable à l’eauIncompatibles avec de nombreux PANécessitent l’adition d’un antioxydant, |

| Excipients émulsionnésPhase huileuse : glycérides, cires, hydrocarbures, acides gras et alcool gras, …Phase aqueuse: eau additionnée depolyalcools, glycérine, di- éthylène glycol, propylène glycol, macrogols, … | Toléré par les tissus,Incompatibles avec de nombreux PAInstable,Miscible au sébum, |

Préparations des formes pharmaceutiques pour application cutanée

Il existe deux modes d’introduction des principes actifs lors de la réalisation des préparations semi-solides pour application cutanée :

S’ils sont solides et insolubles dans les excipients : pulvériser aussi finement que possible les principes actifs et les tamiser avant de les malaxer avec les excipients.

S’ils sont solubles, les principes actifs sont dissous dans les excipients fondus en prenant soin de n’introduire les produits volatils juste avant le début du refroidissement.

Dans le cas des émulsions, les produits liposolubles sont dissous dans la phase huileuse et les produits hydrosolubles dans la phase aqueuse avant de faire l’émulsion dans des conditions bien déterminées d’agitation et de température.

L’introduction des autres excipients, tel que les colorants, conservateurs, émulsionnants, etc., se fait selon les mêmes modes d’introduction des principes actifs.

À l’officine, les préparations semi-solides pour application cutanée sont presque toutes faites au mortier.

Certaines préparations peuvent se faire à la température ordinaire.

Mais souvent, il est nécessaire de faire fondre au préalable les excipients, et ce, pour plusieurs raisons :

pour que le malaxage soit plus facile ;

pour pouvoir y dissoudre plus facilement les principes solubles ;

pour améliorer le mélange d’excipients de points de fusion très écartés ;

pour faciliter la formation des émulsions stables.

Dans tous les cas, le malaxage se fait jusqu’à complet refroidissement du mélange (a défaut risque une séparation des constituants).

Dans l’industrie, les appareils les plus couramment utilisés sont surtout les mélangeurs – malaxeurs à mouvement planétaire et racloir, munis d’un jeu de fouets de formes diverses.

L’enceinte de ces mélangeurs doit être munie d’une double enveloppe dans laquelle circule un fluide chaud pendant le mélange, puis un fluide froid pour assurer un refroidissement suffisamment rapide.

En dehors des mélangeurs – malaxeurs, des mélangeurs à hélices, des agitateurs à turbines…, sont utilisés.

Ces différents mélangeurs suffisent dans la plupart des cas, mais il faut parfois parfaire l’homogénéité.

Pour les émulsions, le recours soit à l’homogénéisateur à filière, soit au broyeur colloïdal est fréquent.

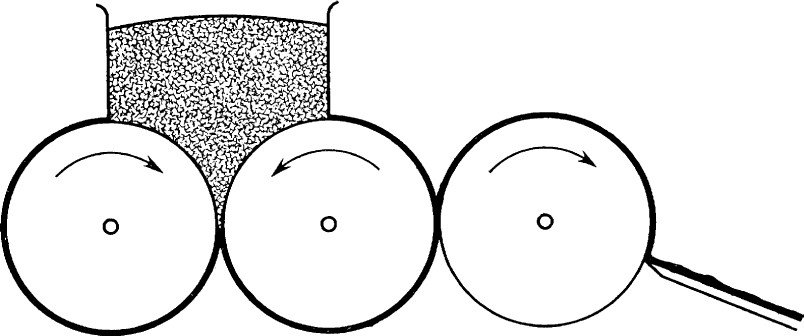

Pour les pommades contenant des poudres, le broyeur colloïdal ou le broyeur à trois cylindres

ou lisseuse (figure 2) sont utilisés.

Figure 2 : Broyeur à cylindres (Lisseuse)

Les préparations pour application cutanée stériles sont préparées à partir de produits et par des méthodes propres dans des zones d’atmosphère contrôlées à fin d’assurer leur stérilité et d’empêcher l’introduction de contaminants et la croissance de microorganismes.

Essais

Contrôle organoleptique

Les critères suivants sont a observés :

Critères visuels : aspect, consistance, couleur,

Critères olfactifs : odeur,

Critère tactiles : sensation au touché.

Homogénéité

Cet essai est réalisé comme suit :

Dosage du principe actif

Examen macroscopique : vérification de l’homogénéité d’une préparation par étalement en couche mince sur une surface plane à l’aide d’une spatule.

Examen au microscope : permet de contrôler la dispersion et la taille des poudres ou des gouttelettes de liquides dans une émulsion.

Détermination de la consistance

La semi-solidité d’un produit se définit par la mesure de la consistance.

C’est un paramètre important tenir compte pour :

les modalités de fabrication,

les conditions d’utilisation (la facilité d’étalement, l’adhésion aux tissus et la biodisponibilité des principes actifs),

la stabilité des preparations dans le cas des émulsions et des suspensions.

Ceci explique la diversité des essais envisageables :

viscosité : l’essai consiste à mesurer la résistance à l’écoulement d’une preparation en utilisant un viscosimètre à écoulement, un viscosimètre à mobile tournant, etc.

Une préparation qui a une viscosité élevée s’écoule très lentement.

Une préparation qui, au contraire, a une viscosité faible s’écoule très vite.

L’unité de mesure de la viscosité est le Pascal par seconde (Pa s);

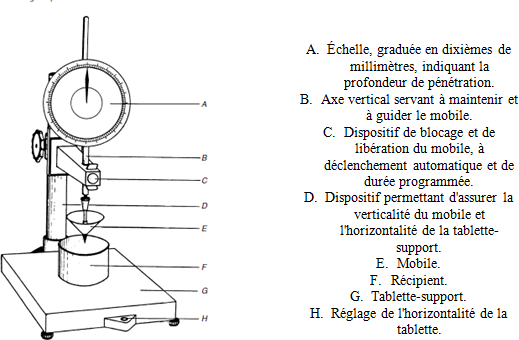

dureté : l’essai consiste à mesurer l’enfoncement d’un mobile, en général conique, dans le produit semi-solide, dans des conditions rigoureusement définies, et ce, grâce au pénétromètre;

force d’extrusion : l’essai consiste à mesurer la force nécessaire pour expulser une quantité déterminée de pommade à partir d’un tube ;

capacité d’étalement : l’essai consiste à mesurer la surface d’étalement sous l’action d’une force déterminée ;

pouvoir d’adhésion : l’essai consiste à mesurer le temps nécessaire pour séparer deux surfaces solides enduites de pommade à l’aide d’un poids donné.

Tous ces essais se font à une température précise et après maintien à cette température pendant un temps déterminé après le dernier malaxage.

Cela est particulièrement important pour les produits thyrotropes.

Selon leur structure, les pommades, crèmes et gels présentent généralement un comportement viscoélastique et les propriétés des fluides non-newtoniens (par exemple de type plastique, pseudoplastique ou thixotrope) sous des vitesses de cisaillement élevées.

Les pâtes présentent souvent des propriétés de dilatance.

.

Figure 03 : Pénétromètre de la pharmacopée

pH

Le pH d’une préparation est intéressant à connaître car il peut avoir une influence sur :

la stabilité d’une émulsion ou d’un gel,

la viscosité de certains gels,

la stabilité des principes actifs,

la compatibilité avec les excipients,

l’activité des conservateurs

le pH de la peau (maintenir autant que possible la surface de la peau à son pH normal ou ramener le pH cutané à la normale, à l’aide d’une préparation ou d’une solution acide)

Il s’agit du pH de la phase aqueuse qui peut être séparée plus ou moins facilement selon les cas, par contact avec un papier filtre, par rupture de l’émulsion au bain-marie ou par centrifugation…

Pour les pommades anhydres, elles sont triturées avec de l’eau distillée ensuite le pH est mesuré.

Stérilité

L’essai de stérilité est réalisé lorsque l’étiquette de la préparation porte la mention «stérile», c’est a dire que la préparation est destinée à être appliquée sur des plaies ouvertes importantes ou sur une peau gravement atteinte.

Dans le cas des préparations aqueuses non stériles, la qualité microbiologique des fabrications et l’efficacité des conservateurs antimicrobiens doit être vérifiée.

Tableau 3 : Qualité microbiologique des préparations cutanées

| Germes | Qualité microbiologique |

| Germes aérobies viables totaux | au maximum 102 bactéries, moisissures et levurespar g ou mL ou par dispositif transdermique |

| Entérobactéries et certaines autresbactéries gram-négatives | au maximum 101 bactéries par g ou mL, absencepour les dispositifs transdermiques |

| Pseudomonas aeruginosa | Absence |

| Staphylococcus aureus | Absence |

Essais de biodisponibilité

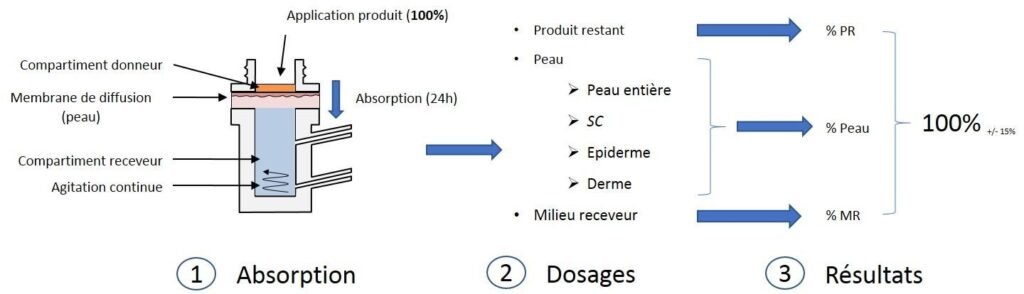

Essais de diffusion

L’essai in vitro consiste à mettre un échantillon de préparation sur un gel aqueux (gélose ou gélatine) ou une membrane de cellophane, et à suivre la diffusion du principe actif (réaction

colorée ou, dans le cas d’un antiseptique ou d’un antibiotique, inhibition d’une culture microbienne).

Cet essai :

Permet de voir si la préparation cède ses principes actifs à une phase aqueuse.

Ne permet pas de se rendre compte de ce qui se passe exactement sur des tissus (des essais sur l’animal et sur l’homme sont toujours nécessaires).

Essais d’absorption

Plusieurs méthodes in vitro sont proposées :

Diffusion à travers la peau entière, sur l’épiderme isolé ou le couche cornée isolée, puis détermination de la quantité de la substance active absorbée par dosage dans les tissus, les organes ou le sang,

Résorption dans les tissus cutanés de la substance active par des méthodes histologiques pratiquées sur l’animal.

Figure 2 : Essais de diffusion

Autres

Essais des émulsions, suspensions et mousses, poudres …

Conditionnement et conservation

Les préparations pour application cutanée doivent être conservées dans des récipients bien clos.

Ceci est particulièrement important en présence d’une phase aqueuse qui risque soit de s’évaporer, soit d’être contaminée.

Les bouchons de liège doivent être évités dans la mesure du possible, car ils contiennent toujours des germes de moisissures.

Les préparations pour application cutanée peuvent être conditionnées en : Pots, Sachets, Tubes.

Si la préparation est stérile, elle est conservée en récipient stérile, étanche, à fermeture inviolable.

Tableau 4 : Conditionnement des préparations pour application cutanée

| Matière | Propriétés | |

| Pots | Verre, matière plastique,aluminium | Tailles, couleurs et formes variésRisques de souillures entre deux applications |

| Sachets | Aluminium | Thermo-soudés pour des doses uniques |

| Tubes | Matières plastiques(peu utilisé) | Reprends leur forme initiale après une pression.Rentrée d’air dans le tube après chaque prélèvement (nuit à la conservation du contenu+ derniers prélèvements difficiles).Incompatibilités entre la matière plastique et le contenu. |

| Aluminium recouvert intérieurement d’unvernis cuit | Le vernis cuit qui isole bien le métal du contenu. |

Conclusion

La peau se comporte comme un filtre vivant très sélectif qui ne laisse passer que certains principes actifs, sans un premier passage hépatique

Les formes pharmaceutiques pour application cutanée sont destinées aux traitements des atteintes locales, régionales et générales.

Elles ne nécessitent pas un mode d’administration particulier.

Cependant, ces formes pharmaceutiques peuvent présenter des effets secondaires.

Si le mode d’application est variable, l’effet pharmacologique est inconstant.