Physiopathologie de l’hypertension artérielle

I/ INTRODUCTION

La pression artérielle, appelée aussi de tension artérielle car cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la paroi de ces artères.

L’HTA est une maladie silencieuse (asymptomatique), Elle constitue, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, l’une des principales causes de complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives (infarctus du myocarde, AVC, maladie d’Alzheimer…).

Dans 95 % des cas l’HTA n’a pas de cause précise et l’on parle d’HTA essentielle ou primaire.

Certains facteurs favorisent l’HTA essentielle comme

Un régime hypercalorique, riche en sel,

la consommation d’alcool,

la surcharge pondérale

le stress et

le manque d’observance du traitement.

II/ DEFINITION ET REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE:

La pression artérielle (PA) est la force appliquée par le sang sur les parois des vaisseaux artérielles.

Elle correspond à la pression qui règne dans la circulation systémique (du ventricule gauche aux artérioles).

Elle dépend:

de la force de pompage exercée par le cœur,

de la force de résistance exercée par la paroi des artères et

du volume sanguin ou débit sanguin.

La pression artérielle oscille entre deux valeurs:

Une valeur maximale ou pression systolique qui correspond à la pression artérielle pendant la contraction (systole) ventriculaire.

Une valeur minimale ou pression diastolique qui correspond à la pression artérielle pendant le relâchement (diastole) cardiaque.

La pression artérielle est souvent mesurée en centimètre de mercure (cmHg) voire en millimètre de mercure (mmHg).

La pression artérielle est généralement exprimé par 2 mesures : PAS et PAD.

Selon la loi de POISEUILLE, la pression artérielle (P) est liée au débit cardiaque (QC) et aux résistances périphériques (RVP) par la relation suivante par la relation :

PA = QC x RVP

Toute variation de l’un des facteurs (QC ou RVP) peut, en l’absence d’une diminution compensatoire de l’autre, entraîner une variation de la pression artérielle.

La régulation de la PA:

Au cours d’un cycle cardiaque on distingue :

La Pression Artérielle Systolique (PAS), qui dépend principalement du volume d’éjection ventriculaire,

La Pression Artérielle Diastolique (PAD), qui dépend principalement des résistances périphériques artériolaires.

La Pression pulsée, ou pression différentielle, qui correspond à

PP= 𝑃𝐴𝑆−𝑃𝐴𝐷

La Pression moyenne, qui correspond à :

PAM = PAD + ⅓ (PAS – PAD) = PAD + ⅓ PP

La pression artérielle oscille entre deux valeurs:

Une valeur maximale ou pression systolique qui correspond à la pression artérielle pendant la contraction (systole) ventriculaire PAS.

Une valeur minimale ou pression diastolique qui correspond à la pression artérielle pendant le relâchement (diastole) cardiaque PAD.

Chez un sujet sain, la pression artérielle est en moyenne 12/8: signifie que la PAS = 12 cm Hg (cm de mercure) ou 120 mm Hg et la PAD = 8 cm Hg ou 80 mm Hg.

La pression artérielle est variable au cours d’une journée, mais toutes les perturbations sont rapidement corrigées ce qui confirme la présence d’un système de régulation de la pression artérielle.

Chez un sujet hypertendu il existe un élargissement de la PP du fait de l’augmentation de la PAS et la diminution de la PAD.

L’augmentation de la PAS va entraine progressivement une augmentation de la post charge (résistance qui existe à la sortie du VG) donc le cœur a un travail plus important à fournir, il s’hypertrophie, ce qui entraîne une hypertrophie de ventricule gauche et une élévation de la consommation en oxygène du myocarde.

La diminution de la PAD entraîne une diminution du débit coronaire car les artères sont perfusés pendant la diastole (hypoperfusion des artères coronaires) et une diminution des apports en 02.

2/Régulation à court terme de la PA:

Le contrôle à court terme de la pression artérielle dépend de phénomènes réflexes qui détectent ses variations et y répondent en quelques secondes.

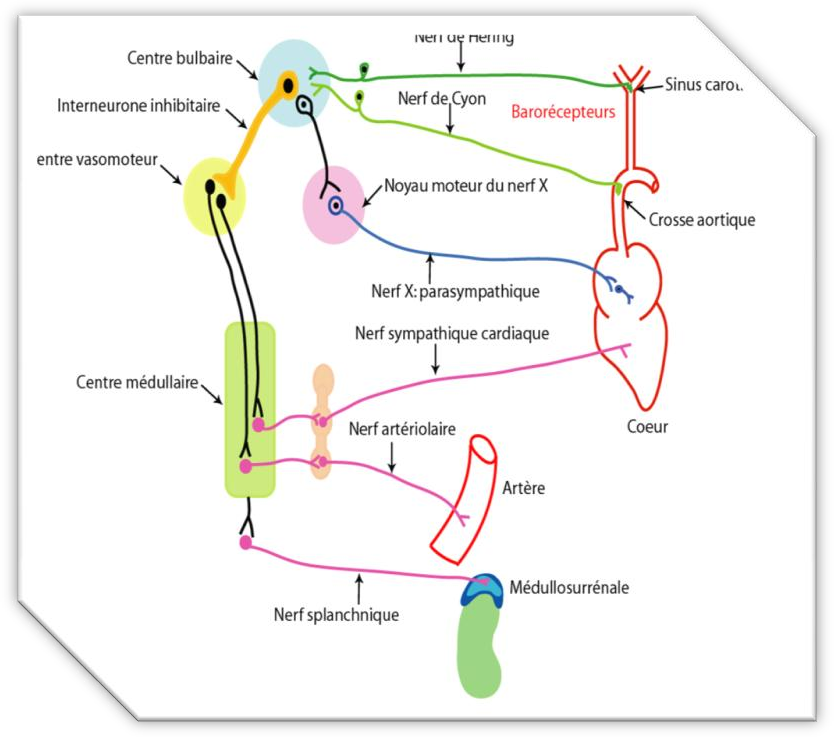

La portion efférente, motrice, de ce réflexe fait intervenir des nerfs végétatifs (sympathique ou parasympathique) régulés par des centres du bulbe rachidien.( Fig 1)

Les barorécepteurs : Situés au niveau de la crosse aortique et de la bifurcation carotidienne, ils renseignent en permanence les centres sur le niveau de la PA.

Les barorécepteurs sont sensibles à des variations de pression artérielle.

Les barorécepteurs répondent aux variations tensionnelle transitoires:

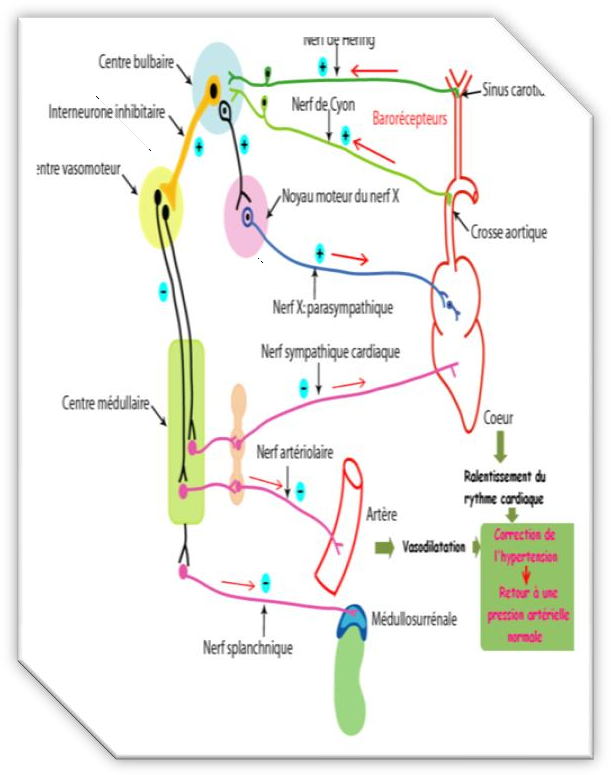

Toute augmentation de PAS stimule les barorécepteurs qui renforcent le tonus cardio-modérateur (parasympathique) et inhibent le tonus cardio-accélérateur (sympathique), ce qui entraîne une diminution de la FC et une vasodilatation.

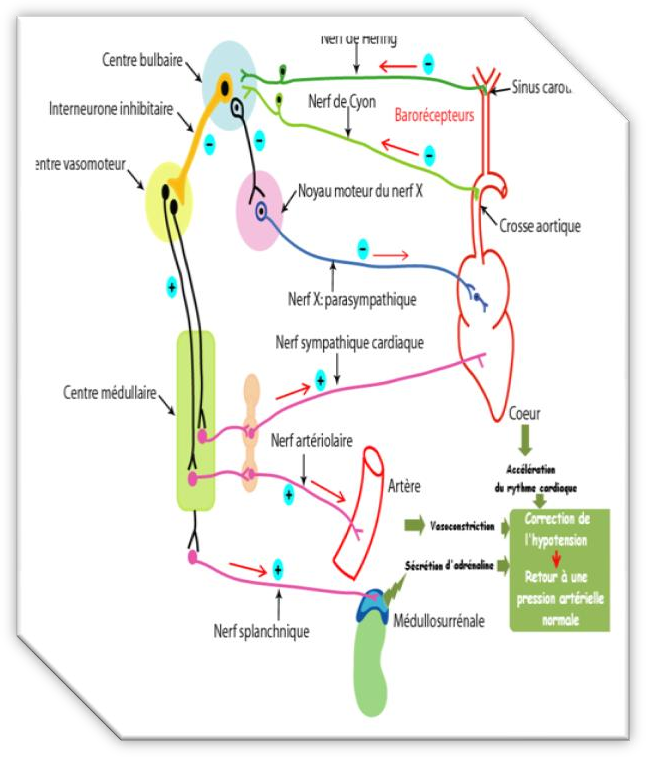

Réciproquement, une diminution de PAS a les effets inverses.

Le système orthosympathique accélère la FC, le VES et augmente les résistances donc augmente la PA.

Il est excitateur, la noradrénaline (NA) est le médiateur utilisé, en plus des catécholamines qui renforcent l’effet de la NA, l’effet est globalement hypertenseur(Fig3)

Le système parasympathique peut diminuer la FC (rôle mineur sur la PA du parasympathique) effet freinateur , l’effet est globalement hypotenseur (Fig2).

Fig 1: La régulation nerveuse de la PA

Fig 2: Réflexe correcteur de l’hypertension Fig 3: Réflexe correcteur de l’hypotension 3/Régulation à moyen terme (quelques minutes à quelques heures):

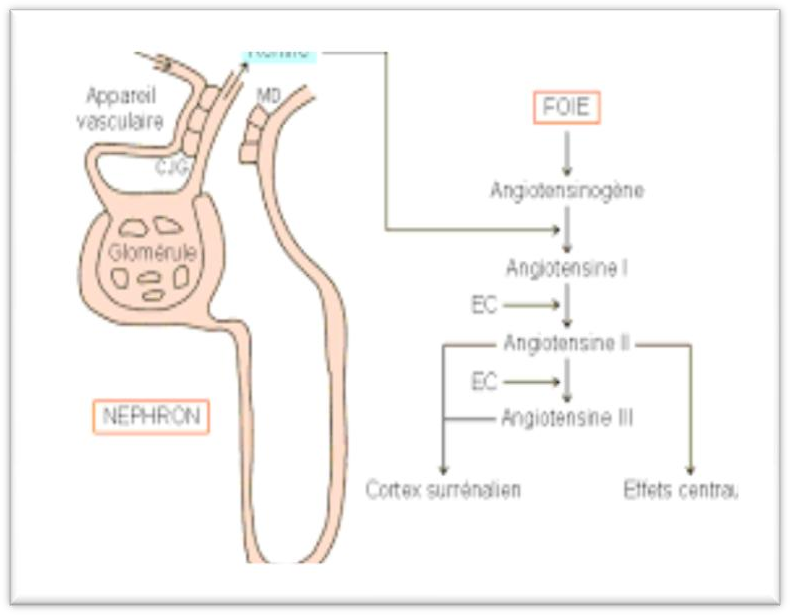

Mécanisme humorale (SRA): La régulation hormonale de la PA intervient à long terme, après la régulation nerveuse, elle est assurée par:

des hormones hypertensives du système rénine angiotensine (SRAA) qui agissent uniquement en cas d’hypotension.

Elles sont représentées essentiellement par :

Catécholamines type adrénaline,

l’angiotensine,

l’aldostérone et

l’ADH.

Les hormones à effet hypotenseur sont représentés essentiellement par:

le facteur atriale natriurétique (FAN)

le NO

Le Système Rénine angiotensine aldostérone:

L’hypovolémie provoque la sécrétion de rénine au niveau del’appareil juxta-glomérulaire, situées dans les reins qui transforme l’angiotensinogène (fabriqué parle foie) en angiotensine I qui elle est transformée en angiotensine II sous l’effet d’une enzyme de conversion.

L’angiotensine II est un puissant agent hypertensif direct en provoquant une vasoconstriction intense et indirect en stimulant la sécrétion de l’aldostérone.

L’angiotensine II est responsable de l’augmentation de la TA parce qu’elle induit:

Une artériolo constriction systémique par:

1)- mécanisme direct d’augmentation des résistances vasculaires périphériques 2)- mécanisme indirect: stimulant la libération de noradrénaline, en induisant

–La stimulation de la sécrétion d’aldostérone de la surrénale

-La rétention de sodium et de l’eau

–L’augmentation de la libération d’hormone antidiurétique (ADH).

-La stimulation de la sensation de soif.

Fig4: Le Système Rénine angiotensine aldostérone

Le facteur atrial natriurétique (FAN) ou peptide atrial natriurétique ( ANP):

Il trouve son origine au niveau des oreillettes,il est vasodilatateur et augmente la natriurèse. Sa sécrétion est essentiellement soumise à une action locale notamment étirement de la paroi auriculaire.

Le FAN ou l’ANP a un effet hypotenseur, ses actions consistent :

En une relaxation des muscles lisses vasculaires provoquant ainsi une vasodilatation et donc une baisse de pression artérielle

En une inhibition de la sécrétion de rénine par l’appareil juxta glomérulaire.

En une inhibition de la sécrétion d’aldostérone par la corticosurrénale.

En une diminution de la réabsorption de tubulaire de sodium diminuant en conséquence la rétention d’eau/

En une inhibition du noyau supra optique de l’hypothalamus qui sécrète alors moins d’ADH au niveau de la post hypophyse

Le monoxyde d’azote (NO):

Le NO est un puissant vasodilatateur d’origine endothéliale et dont l’effet rapide s’exerce à tous les niveaux.

4/ Régulation à long terme (quelques heures à quelques jours) :

Elle s’exerce essentiellement sur la volémie et fait intervenir un organe essentiel, le rein et par là le SRAA.

III/ MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L’HTA:

La PA résulte du produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires périphériques (RVP). et l’HTA est due soit à l’augmentation du débit cardiaque soit à celle des RVP.

Dans la majorité des cas, le débit cardiaque est normal et les résistances périphériques sont élevées.

Il s’agit de l’hypertension artérielle permanente

Une hypertension artérielle peut résulter d’une augmentation du débit cardiaque avec résistances périphériques normales.

Il s’agit d’une hypertension hypercinétique du jeune sujet, cette hypertension est souvent labile.

1/Le rôle du système nerveux:

une diminution de la sensibilité des barorécepteurs carotidiens et aortiques peut entrainer hypertensions artérielles

Le rôle du système adrénergique dans l’hypertension artérielle est soulevé en présence :

de phéochromocytome

D’hypersensibilité à l’adrénaline dans l’hypertension artérielle essentielle

l’existence d’une augmentation des catécholamines plasmatiques dans 30 à 50 % des hypertensions artérielles essentielles permanentes ou labiles.

2/ Le rôle du SRAA: une sténose de l’artère rénale qui s’accompagne d’une hypersécrétion de rénine

peut être à l’origine d’une hypertension réno-vasculaire.

3/ Le rôle du sodium: L’excès de sel s’accompagne d’une hypervolémie plasmatique et, de ce fait, d’une augmentation du débit cardiaque, il survient une vasoconstriction artériolaire réflexe, pérennisée par l’augmentation du tonus sympathique, et une hyperréactivité vasculaire à l’angiotensine II.

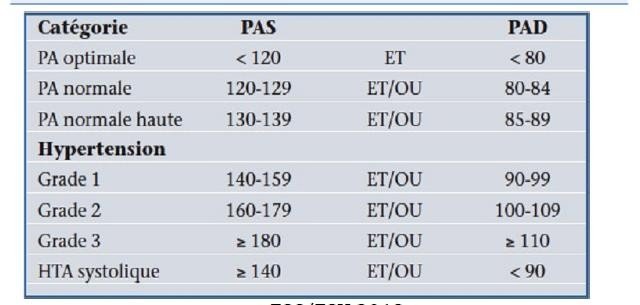

IV/CLASSIFICATION DE L’HTA:

On parle communément d’hypertension artérielle pour une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 140 mmHg ET une pression artérielle diastolique (PAD)

supérieure à 90 mmHg et qui est persistant dans le temps.

V/ CLINIQUE:

Les symptômes cliniques peuvent être des céphalées occipitales matinales,une pollakiurie nocturne, des bourdonnements d’oreilles, sensation de mouches volantes, une épistaxis et des vertiges.

L’HTA peut être découverte au stade de complications majeures à type d’ insuffisance ventriculaire, d’accident vasculaire cérébral, d’angor et ou d’infarctus du myocarde.

Le plus souvent, l’HTA est découverte lors d’un examen systématique.

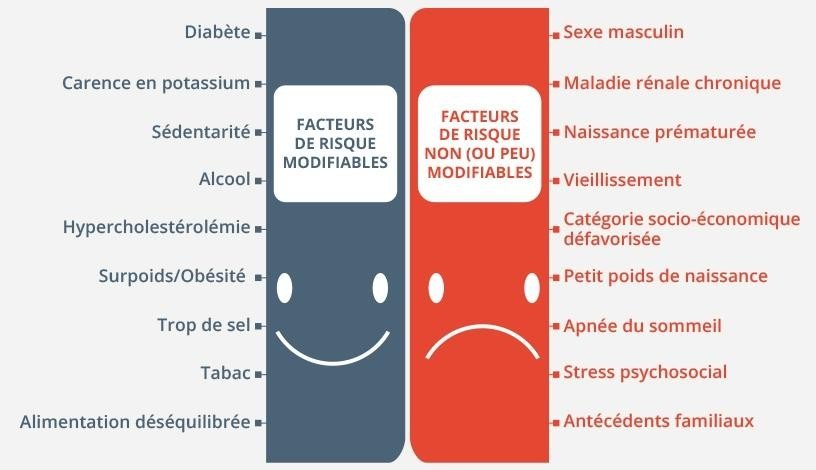

VI/ ETIOPATHOGENIE DE L’HTA:

1/HTA essentielle ou primaire: Dans 95 % des cas, l’hypertension ne répond à aucune cause précise et accessible.

On parle alors d’hypertension essentielle ou primaire.

Sont impliqués des facteurs de risque non ou peu modifiables et des facteurs de risque liés au mode de vie (modifiables).

L’HTA primaire implique l’altération de ces 3 mécanismes de régulation: nerveux, hormonaux (humoraux) et rénaux.

Fig5:Facteurs de risque de HTA

/Le rôle des mécanismes nerveux:

Le mécanisme nerveux responsable de l’HTA primaire est représenté par la stimulation sympato- adrénergique excessive et la libération de catécholamines du niveau des terminaisons nerveuses adrénergiques (noradrénaline) et de la médulosurrénale.

Les causes sont les facteurs génétiques (la prédisposition héréditaire), le stress psychique et le syndrome d’apnée obstructive du sommeil.

Les effets sont cardiaques par l’augmentation du DC par effet inotrope positif et cronotrope positif, vasculaires par vasoconstriction, augmentation du tonus veineux et de la précharge et rénaux par activation de la libération de rénine (au niveau de l’appareil juxtaglomérulaire rénal).

Formes cliniques, on a

HTA chez l’adulte jeune

HTA chez les patients obèses avec apnée obstructive du sommeil

HTA du diabète

/ Le rôle des mécanismes hormonaux:

Les mécanismes hormonaux impliqués dans la pathogénèse de l’ HTA primaires sont l’activation excessive du SRAA ( les rôles de l’angiotensine II).

/ Le rôle des mécanismes rénaux:

On incrimine l’incapacité génétique et / ou acquise du rein d’éliminer le Na+ et l’eau en excès.

2/ HTA secondaire

HTA secondaire est causée par toute affection qui augmente le débit cardiaque ou la RVP.

Etiologies:

l’hypertension secondaire rénale :

HTA rénovasculaire: en rapport avec une activation du système rénine angiotensine secondaire à une diminution de la perfusion rénale par sténose de l’artère rénale.

HTA rénale parenchymateuse : en rapport avec la réduction du parenchyme rénal et la diminution de la filtration glomérulaire.

Il peut s’agir de la néphropathie diabétique (la plus fréquente) et les glomérulonéphrites chroniques.

l’hypertension secondaire endocrine:

Phéochromocytome : tumeur de la médullosurrénale. secrétante de catécholamines L’hypertension de l’hyperaldostéronisme primaire: tumeur de la corticosurrénale. l’hypersécrétion primaire d’aldostérone qui détermine l’HTA par la rétention hydrosodée.

L’hypertension du syndrome de Cushing: l’hypersécrétion primaire de glucocorticoïdes (cortisol) détermine l’HTA par rétention hydrosodée et la stimulation de la synthèse des éléments du SRAA.

l’hypertension secondaire de cause mécanique (la coarctation d’aorte): secondaire à la sténose de l’isthme aortique entrainant une augmentation de la TA proximal de la coarctation et une diminution de la TA distal de la coarctation àl’origine d’une diminution de la perfusion rénale et activation du SRAA.

Elle entraine une HTA dans la moitie supérieure du corps.

Les pouls fémoraux et sous-jacents sont en général abolis.

HTA d’origine toxique:

L’HTA induite par les oestroprogestatifs : l’HTA est généralement bénigne et peut céder après 3 mois d’interruption de l’oestroprogestatif.

HTA due aux vasoconstricteurs nasaux: le tableau peut simuler un phéochromocytome avec une HTA paroxystique

Hypercorticisme iatrogène: un traitement glucocorticoïde au long cours réalisant un tableau de Cushing iatrogène.

Intoxication à la glycyrrhizine: la réglisse simule un hyperminéralocortisisme, à l’origine d’une HTA avec hypokaliémie.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

L’érythropoïétine chez l’hémodialysé et la ciclosporine chez le transplanté

VII/COMPLICATIONS DE L’HTA :

Les complications cardiaques: Insuffisance cardiaque (CMH, OAP) Insuffisance coronaire(Angor, Infarctus)

L’ECG recherche des signes de surcharge , Une radiographie du thorax peut préciser le volume cardiaque.

L’échocardiographie qui plus sensible.

Les complications cérébrales: les accidents vasculaires cérébraux (ischémique ou hémorragique) de l’hémorragie méningé et encéphalopathie hypertensive.

Les complications oculaires: Thrombose de l’artère centrale de la rétine et hémorragie rétinienne

Les complications rénales: Néphroangiosclérose (insuffisance rénale) , les lésions artériolaires, la micro-albuminurie et insuffisance rénale en générale tardive

Les complications vasculaires: la dissection aortique et artérite des membres inférieurs.

VIII/ BILAN DE RETENTISSEMENT DE L’HTA:

-Bilan cardiaque : Un ECG, radio thoracique , échocardiographie recherchent une cardiopathie hypertensive : hypertrophie ventriculaire gauche, trouble de la fonction systolique ou diastolique, dilatation de l’oreillette gauche.

-Fond d’œil : 4 stades.

-Bilan fonctionnel rénal : créatinine, clearance de la créatinine, protéinurie sur 24 heures, micro albuminurie.

-Recherche des facteurs de risque : glycémie, cholestérol, triglycérides, surcharge pondérale,.

IX/ MESURES THERAPEUTIQUES DE L’HTA

Mesures hygiéno-diététiques : Les mesures hygiéno-diététiques recommandées sont :

restriction sodique grâce à un régime hyposodé (< 5 g/j)

limitation de la consommation d’alcool

régime alimentaire équilibré, avec consommation de fruits et légumes et des acides gras insaturés

perte de poids pour maintenir une IMC entre 20 et 25kg/m2

exercice physique régulier

arrêt du tabac.

Traitements médicamenteux de l’HTA:

Cinq grandes classes de médicaments sont préconisées pour le traitement de routine de l’HTA :

les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC),

les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2),

les bétabloquants,

les inhibiteurs calciques et

les diurétiques thiazidiques