INTRODUCTION A LA CYTOGENETIQUE ET TECHNIQUES D’OBTENTION DU CARYOTYPE

INTRODUCTION

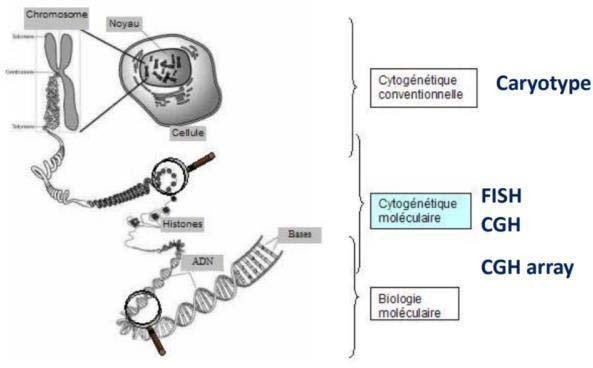

La cytogénétique humaine (ou génétique chromosomique) est une discipline qui a débuté en 1956 par la détermination du nombre exact de chromosomes chez l’homme suite à un choc hypotonique.

En 1970, l’introduction des techniques de marquage en bandes des chromosomes a nettement amélioré la résolution et la sensibilité de l’analyse cytogénétique.

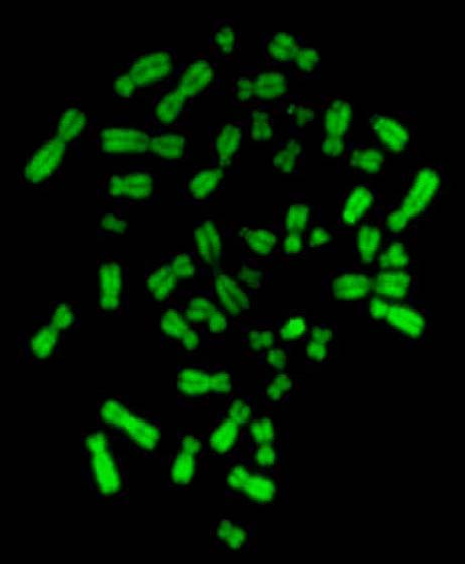

En 1986,l’apparition des techniques d’hybridation in situ fluorescente a permis une étude plus fine des chromosomes et de leur structure.

Aujourd’hui, l’avènement des micropuces génomiques (microarray) a développé considérablement la cytogénétique.

GENERALITES

Structure du chromosome

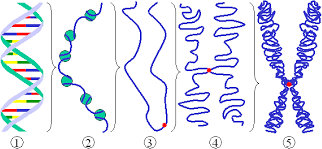

Les chromosomes correspondent à la forme la plus compacte de la chromatine (= un concentré d’information génétique) et ils n’ont d’existence physique qu’au moment de la division cellulaires.

La chromatine constituée d’ADN, de protéines (histones et non histones) et d’ARN .

L’unité organisationnelle de la chromatine est le nucléosome : octamère d’histones autour duquel s’enroule la chaine d’ADN.

Pendant la période interphasique la chromatine est divisée morphologiquement et fonctionnellement en deux types :

L’hétérochromatine = chromatine dense (fraction inactive), et

L’euchromatine = chromatine claire (fraction active).

Les chromosomes sont

des structures permanentes du noyau des cellules, bien

que

n’étant pas toujours visibles.

Ils existent sous deux états :

L’état filamenteux, lorsque la cellule n’est pas en division (interphase)

L’état compact, pendant la division cellulaire ou mitose,

Les filaments chromatiniens atteignent leur condensation

maximale,

ce qui rend les

chromosomes visibles ; ce sont les chromosomes métaphasiques

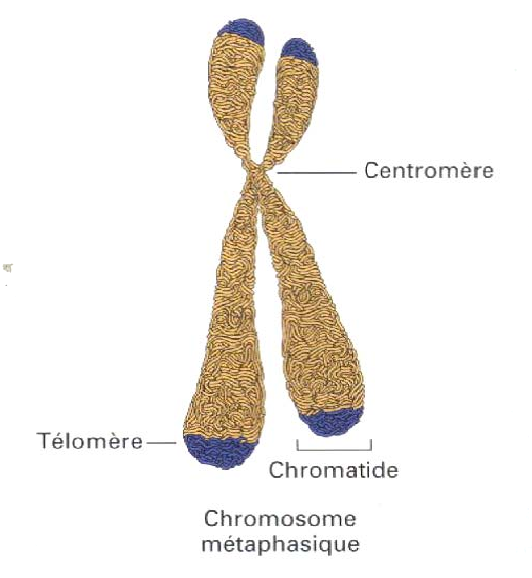

Le chromosome métaphasique est constitué de deux chromatides sœurs

qui

correspondent à deux molécules identiques d’ADN issues de la réplication en phase S, contenant chacune 0.5 à 2.5 * 108 pb

Ces deux chromatides

sont étroitement associées au

niveau du

centromère, qui

constitue la constriction primaire du chromosome et correspond à la zone de fixation sur les fibres du fuseau de division,

Au centre de l’étranglement se trouve le kinétochore, un complexe ADN‐protéine qui permet de diriger le mouvement le long de l’axe de chromosome.

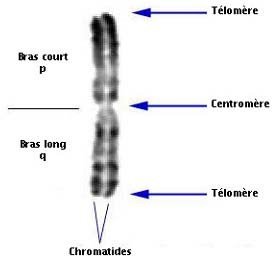

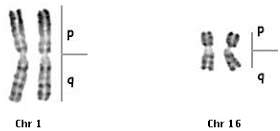

La constriction centromérique permet de séparer le chromosome en deux régions principales : un bras court « p » (par convention situé au‐dessus du centromère) et un bras long « q » (en‐dessous du centromère).

Les extrémités des bras chromosomiques sont des régions possédant une architecture particulière sur le plan moléculaire et sont appelées télomère.

Il y a un télomère pour le bras court et un télomère pour le bras long.

Les télomères sont constitués d’ADN et de protéines coiffant les extrémités des chromosomes eucaryotes et qui permettent de conserver leur stabilité et leur intégrité.

Le nombre de chromosomes par cellule est une caractéristique de l’espèce,

Chez l’espèce humaine, il y a 46 chromosomes (23 paires) par cellules diploïde.

CARYOTYPE

1.

Definition du caryotype

Un caryotype est l’ensemble complet diploïde des chromosomes d’une cellule eucaryote.

Il est spécifique d’une espèce donnée.

Il comprend l’analyse numérique et structurale de l’ensemble des chromosomes d’une cellule ou d’un individu.

Intérêt de la réalisation du caryotype

Le caryotype permet

L’analyse globale du génome,

L’identification des chromosomes

Le classement des chromosomes,

La détection d’anomalies chromosomiques de nombre et de structure.

Technique de réalisation du caryotype

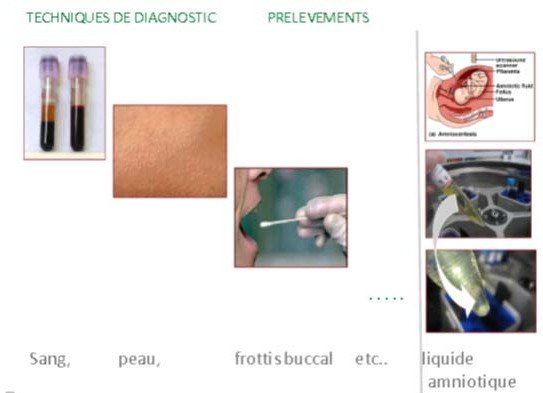

Les différents types de prélèvements

Le caryotype humain se réalise dans les laboratoires de cytogénétique à partir de différents tissus.

Soit sur des lymphocytes sanguins prélevés par ponction veineuse stérile.

Soit sur des fibroblastes tissulaires, peau, salives .Un fragment prélevé stérilement, placé dans un flacon avec milieu de transport.

Le prélèvement doit être stérile afin d’éviter la prolifération bactérienne ou fongique qui inhibe la prolifération cellulaire.

En prénatal : on prélève, selon l’âge de la grossesse :

A partir des villosités choriales (choriocentèse) à partir de 11 SA

Par voie vaginale

Par voie abdominale

A partir du liquide amniotique (amniocentèse) à partir de 14 SA

A partir du sang fœtal (cordocentèse) à partir de 20 –21 SA.

Conservation des prélèvements :

Le sang prélevé pour l’étude cytogénétique peut être conservé au réfrigérateur à

+4°C pendant 10 jours.

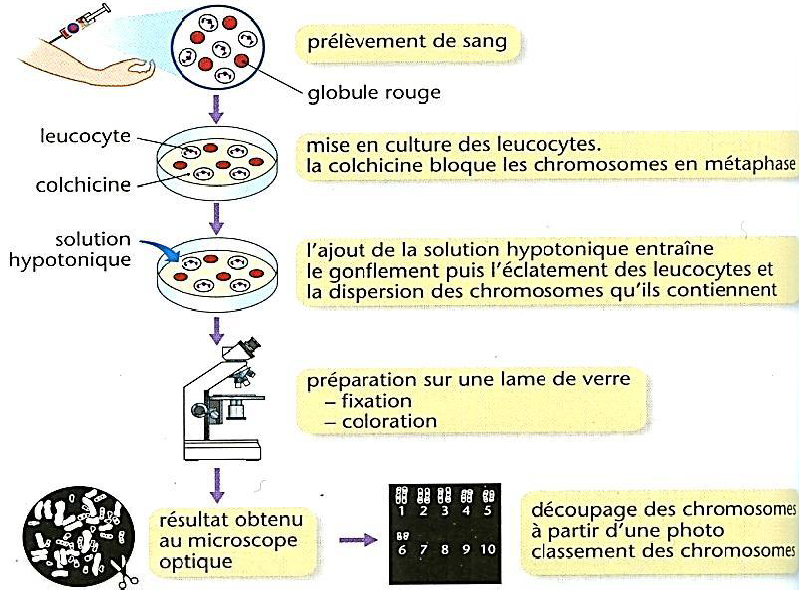

Les différentes étapes de la réalisation du caryotype

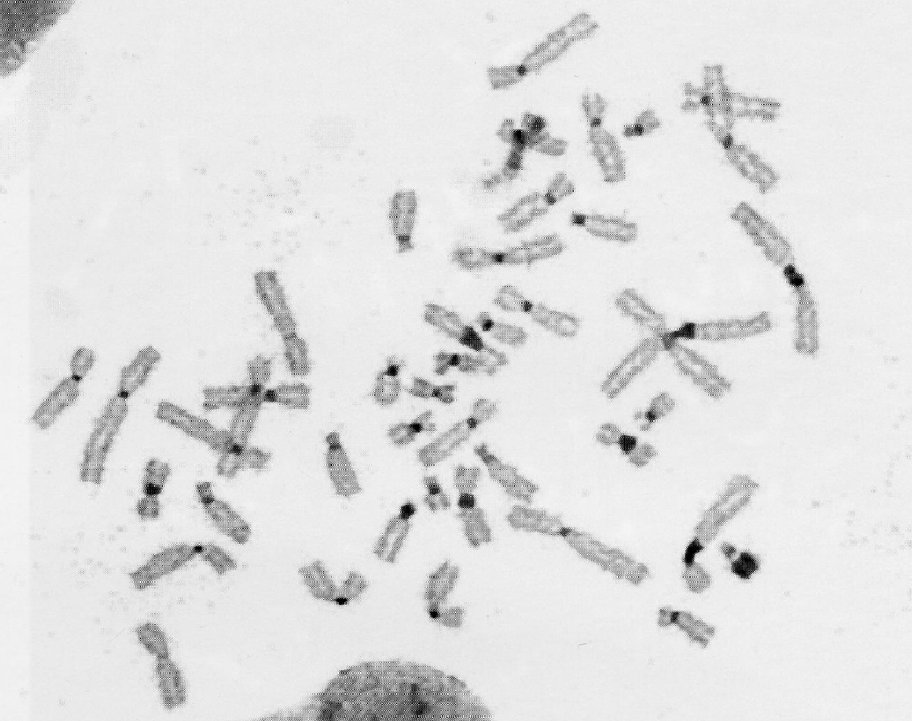

Le caryotype standard nécessite des cellules bloquées en métaphase (les chromosomes à un stade de condensation maximale).

Ces cellules sont obtenues suite à une culture cellulaire

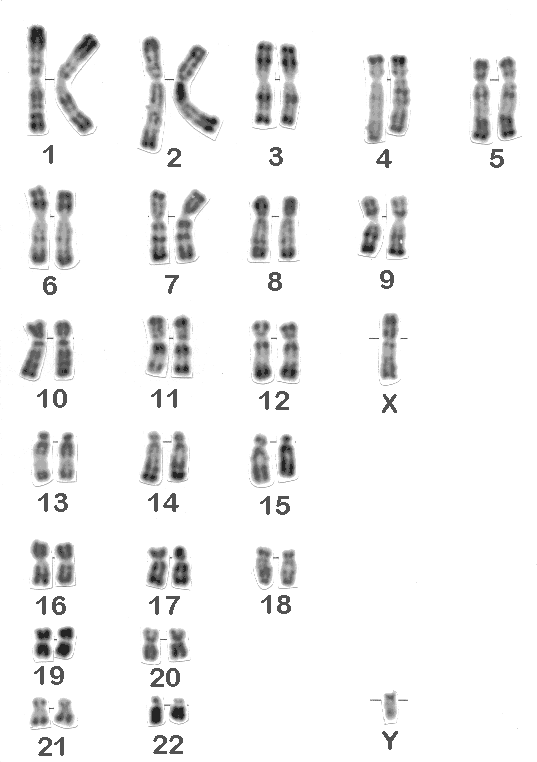

Pour effectuer un caryotype à haute résolution, les cellules sont bloquées en prométaphase après culture cellulaire.

Les étapes sont comme suit :

Mise en culture des lymphocytes à partir du prélèvement du sang in vitro avec addition d’un agent mitogène (+ phytohémaglutinine)

Après 48h ou 72h : Synchronisation par addition de la Formo‐déoxy‐uridine /Uridine

Remarque :

La synchronisation permet de stopper la croissance des cellules en milieu de phase S (synthèse d’ADN) permettant ainsi à celles qui n’ont pas atteint ce stade de rejoindre les 1ères dans leur développement

3ème jour à 8h : Relance de la croissance par ajout de la thymidine

3ème jour à 13h : Blocage de la division cellulaire en métaphase (colchicine)

3ème jour à 14h : Choc hypotonique et éclatement afin de disperser les chromosomes

‐ Préfixation et fixation afin de maintenir les chromosomes métaphasiques obtenus dans un état stables

‐4ème jour : ‐Etalement

‐Séchage et vieillissement des lames

‐ 24h aprés : ‐Dénaturation= techniques de banding

‐Coloration au Giemsa

‐Observation des lames

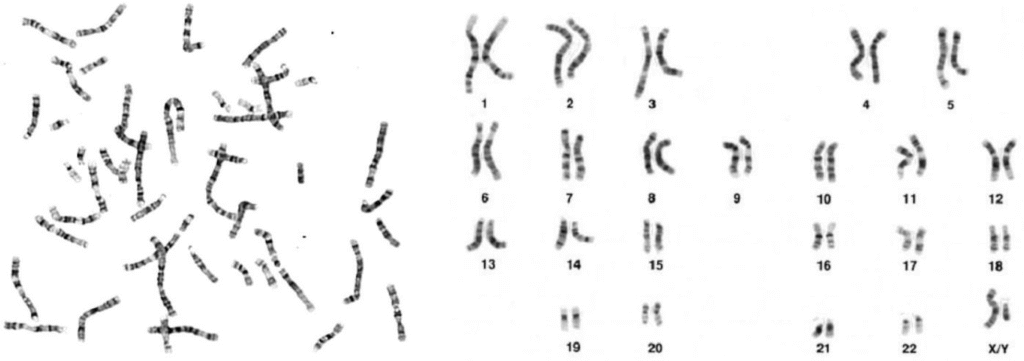

‐Photographie et classification en fonction de la taille, de l’indice centromérique et des bandes

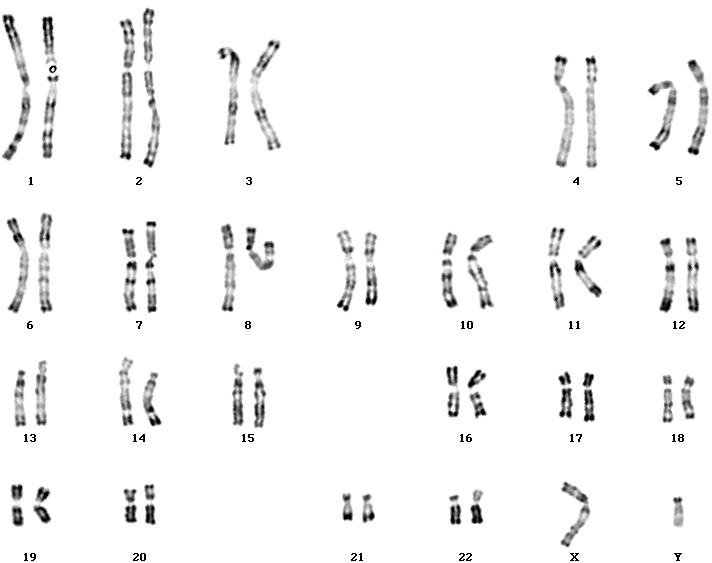

Chromosomes dispersés Caryotype après classement des chromosomes

CASSIFICATION DES CHROMOSOMES

Plusieurs critères vont permettre de reconnaître et de classer les chromosomes :

1.

La taille

Par convention, les chromosomes sont classés du plus grand au plus petit.

l’index centromérique

C’est le rapport entre la taille du bras court et la taille totale du chromosome (p /p+q)

Les chromosomes métacentriques : C’est des chromosomes dont les bras courts et longs sont de taille semblable (p=q).

L’index centromérique est autour de 0,5.

Se sont les chromosomes 1, 2, 3, 16, 19, 20, X.

Les chromosomes submétacentriques : c’est des chromosomes dont les bras courts sont franchement plus courts que les bras long (p<q).

L’index centromérique est très inférieur à 0,5.

Se sont les chromosomes 4, 5, 6,7, 8,9,10 ,11, 12, 17, 18 et Y.

Les chromosomes acrocentriques : c’est des chromosomes dont le bras court est peu ou pas visible (p<<q).

L’index centromérique est proche de 0.

Se sont les chromosomes 13, 14, 15, 21, 22

Les bandes chromosomiques (les techniques de banding)

Les méthodes de marquage ou banding révèlent le long des chromosomes une alternance de bandes transversales, faiblement ou fortement colorées.

Leur disposition topographique est spécifique de chaque paire chromosomique.

Les bandes sont répertoriées dans une nomenclature internationale.

Bandes R

Dénaturation thermique ménagée (Traitement des lames par la chaleur à 87°C en milieu ionique (tampon Earle à PH= 6,5)

Coloration des régions riches en C‐G

Dénaturation (après un vieillissement de 24h)

Les bandes sombres et claires obtenues ont une distribution inverse de celle observées pour les bandes G et Q.

Bandes G

Dénaturation par traitement enzymatique

Coloration des régions riches en A‐T

Hydrolyse des liaisons lysine‐arginine des protéines chromosomiques par la trypsine en milieu tamponné PBS (phosphate buffer salin) à +4°C

Les bandes G obtenues par dénaturation enzymatique et les bandes R obtenues par dénaturation thermique ont chacune un contenu spécifique en ADN.

Ces deux marquages sont complémentaires.

Lorsqu’ on obtient une bande sombre avec l’une des techniques, on obtient une bande claire avec l’autre.

Bandes Q

Cette méthode nécessite une coloration par la moutarde de quinacrine ou ses dérives,

Obtention d’une succession caractéristique de bandes sombres et brillantes qui sont équivalentes (à peu près) aux bandes sombres du banding G

Microscope à fluorescence.

Bandes C

Les chromosomes sont prétraités par l’acide dilué, suivi de l’alcali fort et de la saline douce, puis coloré au Giemsa.

Cette méthode colore de façon spécifique les régions centromériques de chaque chromosome et d’autres régions contenant de l’hétérochromatine: notamment les régions des chromosomes 1q , 9q et 16q adjacentes au centromère ainsi que la partie distale du bras long du chromosome Y (Yq).

Bandes T

Une dénaturation thermique poussé qui ne laisse persister le marquage qu’au niveau des télomères.

Bandes NOR

Cette technique consiste en un dépôt de nitrate d’argent qui met en évidence les régions du génome contenant des gènes codant pour l’ARN ribosomal.

CARYOTYPE NORMAL

Le caryotype humain normal comporte 46 chromosomes identiques 2 à 2, répartis en :

22 paires d’autosomes

Et une (1) paire de gonosomes

Deux (02) X : sexe féminin ;

Un (01) X et un (01) Y : sexe masculin.

Le caryotype normal s’écrit : 46, XX ou 46, XY.

Conventions d’écriture

La formule chromosomique d’un sujet s’écrit de la manière suivante:

Nombre des chromosomes, Formule sexuelle

Caryotype d’un homme normal : 46, XY

Caryotype d’une femme normale : 46, XX

La résolution d’un caryotype standard est celle d’une bande chromosomique, soit environ 5 à 10 Mb.

Un marquage en bandes G ou R permet de visualiser 300 à 600 bandes par lot haploïde de chromosomes.

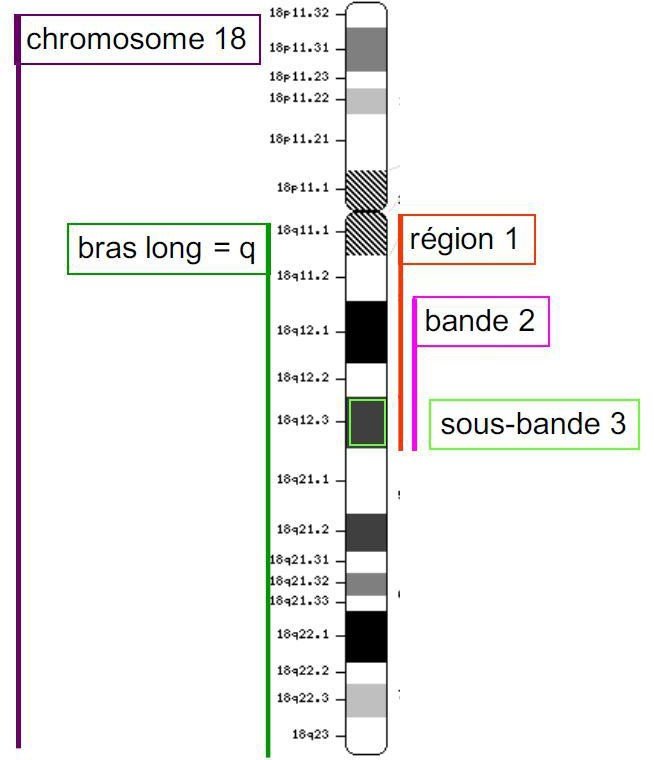

Nomenclature des chromosomes et localisation d’une bande : ISCN

ISCN : International System for human Cytogenetic Nomenclature

Les régions, bandes et sous‐bandes chromosomiques sont numérotées en partant du centromère.

La localisation d’une bande se fait ainsi :

Numéro du chromosome, Bras Région Bande.

Sous‐bande

Le centromère est désigné par 10:

p10 pour la partie dirigée vers le bras court

q10 pour la partie dirigée vers le bras long.

N omenclature ISCN

Désignation d’un point

Chr 1 bras court région 3 bande 6 sous-bande 3

Région

3

Région

2 Région

1

1p36.3

4 items sont requis :

no du chromosome

symbole du bras

no de la région

no de la bande

(le numéro de la bande et celui de la sous-bande sont séparés par un point)

Exemple 2 : Ecriture : 18 q 1 2. 3

Lecture : Bras long du chromosome 18 région 1 bande 2 sous bande 3

INDICATIONS DU CARYOTYPE

En période anténatale

e caryotype est l’examen de référence lorsqu’une anomalie chromosomique est suspectée en période anténatale.

Les indications sont multiples:

Existence d’un remaniement chromosomique équilibré parental (translocations, inversions…) sans manifestations cliniques, ce qui augmente le risque des aberrations chromosomiques chez leur descendance.

Antécédent d’anomalie chromosomique dans la fratrie (frère trisomique par exemple).

Signes d’appel échographiques :

L’échographie du 1er trimestre pourra mettre en évidence un retard de croissance précoce motivant l’étude du caryotype.

L’échographie morphologique (20–22 SA) pourra mettre en évidence une anomalie quantitative du liquide amniotique (volume insuffisant : oligoamnios, en excès : hydramnios), de malformation fœtale ou un retard de croissance intra‐utérin indiquant la réalisation d’un caryotype fœtal.

Signes d’appel biologiques :

Une étude du caryotype fœtal est proposée pour un risque de trisomie 21 après dosage des marqueurs sériques maternels (β‐hCG, oestriol, alphafoetoprotéine) entre la 15e et la 18e SA

En post natal

Chez le nouveau né:

Anomalie de la différenciation sexuelle (ADS).

Syndrome poly malformatif associé à une dysmorphie.

Une hypotonie axiale ou une hypotrophie chez le nouveau‐né.

Chez l’enfant:

Un retard psychomoteur

Un retard mental

Examen neurologique anormal

Des malformations viscérales et/ou squelettiques

Une dysmorphie craniofaciale

Anomalie de la différenciation sexuelle (ADS)

Retard de croissance

Phénotype évocateur d’un syndrome chromosomique connu: Une association de signes suggérant fortement un syndrome chromosomique connu (par exemples : trisomie 21, syndrome de Turner, syndrome de Klinefelter…)

Chez l’adulte :

Fausse couche spontanée:

Lorsqu’il y’a plus de deux fausses couches spontanées [FCS] au 1 er trimestre de la grossesse ‐‐> réalisation du caryotype chez le couple.

Infertilité féminine:

Aménorrhée primaire

Aménorrhée secondaire, ménopause précoce.

Infertilité masculine :

Azoospermie

Oligospermie.

CONCLUSION

La cytogénétique a pour objet l’étude des chromosomes, leur analyse est effectuée sur des cellules en culture cellulaire bloqués en métaphase.

La réalisation du caryotype passe par plusieurs étapes .Elle nécessite une asepsie rigoureuse et un personnel qualifié avec un œil exercé.

Le caryotype constitue un élément important dans l’approche diagnostique des aberrations chromosomiques liées aux remaniements génétiques.

Les techniques classiques offrent une vue d’ensemble du génome mais avec une faible résolution ce qui constitue un handicape pour le diagnostic des anomalies chromosomiques inférieures au seuil de détection de ces techniques.

Cependant, la cytogénétique moléculaire offre aujourd’hui toute une panoplie d’outils permettant une étude de plus en plus fine et précise des chromosomes et de leur structure.