Biologie moléculaire

Biologie moléculaire

Science consacrée à :

l’étude des molécules porteuses du message héréditaire (ADN, ARN) (structure du génome),

La synthèse des protéines , altérations (mutations) chez les organismes vivants.

La biologie moléculaire permet d’analyser, à travers les molécules, et les altérations du génome = mutations.

La biologie moléculaire s’intéresse également au mécanisme de

l’expression des gènes que celui-ci soit normal ou pathologique.

La biologie moléculaire désigne également les techniques d’étude des gènes PCR , clonage, hybridation moléculaire, séquençage, puce à ADN ( DNA Chips).

ACIDES NUCLEIQUES

INTRODUCTION

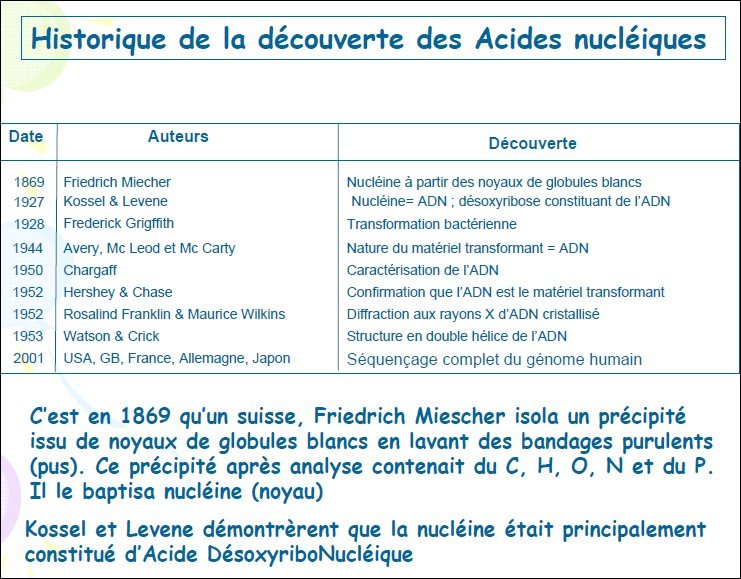

Les acides nucléiques ont été caractérisés chimiquement au début du 20ème siècle même si leur rôle est resté relativement longtemps inexpliqué.

Les acides nucléiques ont été isolés initialement des noyaux des

cellules.

On distingue deux grands types:

les acides désoxyribonucléiques (ADN) localisés dans le noyau des cellules

les acides ribonucléiques (ARN)localisés dans le cytoplasme

cellulaire.

Les acides nucléiques (ADN et ARN) sont des macromolécules et

comportent des sous-unités appelées nucléotides.

Ils jouent également un rôle fondamental dans le métabolisme sous forme di- et tri-phosphorylée ainsi que dans la transmission de l’information dans la cellule (AMPc et GMPc).

4

5

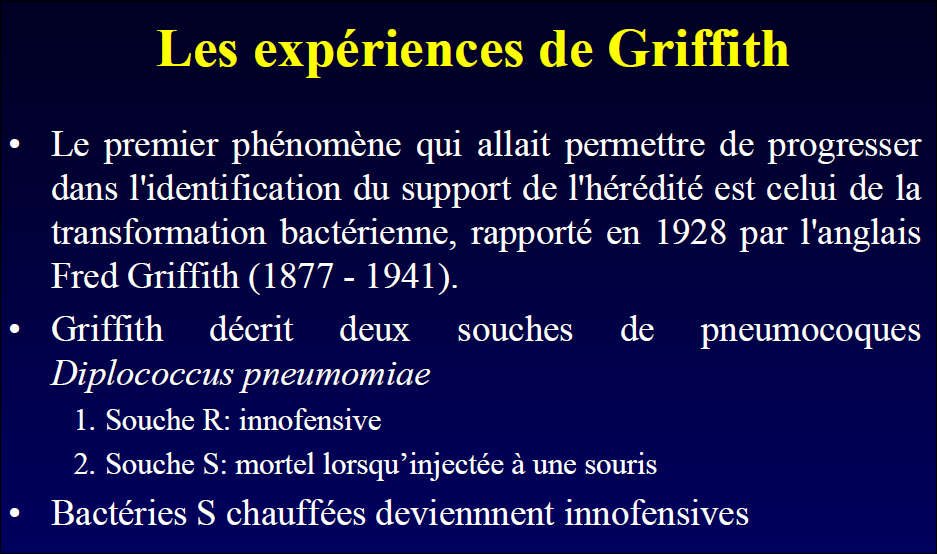

Frederick Griffith

Griffith’s Experiment : 1928

ACIDES NUCLEIQUES

1877 – 1955

INTRODUCTION

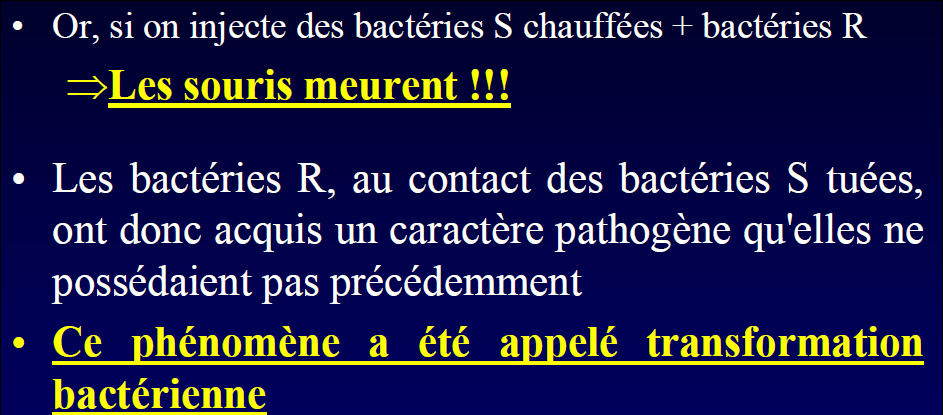

Expérience d’Oswald Avery (1944)

Souche R + protéines de S

Souche R + capsule de S Souche R + lipides de S

Souche R + acides nucléiques de S

Souche R + ac.nucléiq. de S + DNase

Souche R + ac.nucléiq. de S + RNase

→ADN support chimique de l’hérédité 7

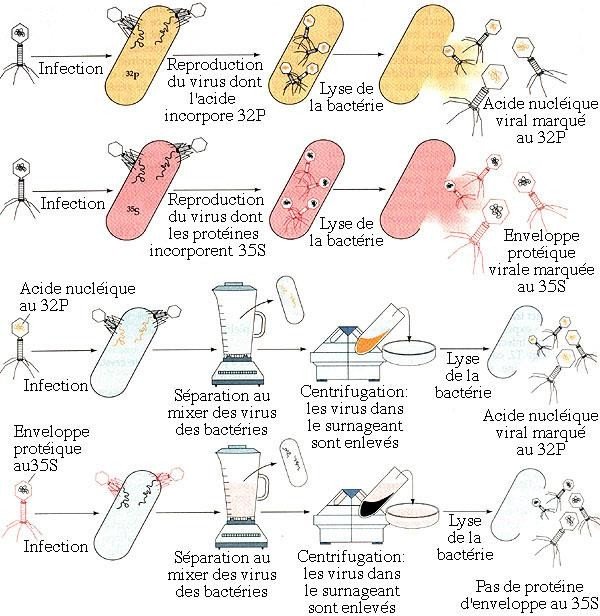

– Elle permet de savoir quel composant viral : A.N ou protéine, pénètre la cellule pour servir de plan pour la reproduction

virale.

Expérience de HERSHEY et CHASE, 1952

On cultive d’une part des virus bactériophages T2 sur des bactéries elles-mêmes élevées sur un milieu contenant du soufre sous sa forme isotopique 35 S*

Les protéines virales formées, qui contiennent du soufre, sont marquées R**

En réalisant d’autre part une culture semblable sur un milieu où le phosphore est présent sous la forme de l’isotope radioactif 32P, on marque distinctement les acides nucléiques viraux.

Après avoir séparé, dans chacune des 2 cultures, les virus, tous marqués, des bactéries qui les ont reproduits, on infeste simultanément deux nouvelles cultures bactériennes, chacune avec une souche différente des phages marqués

On constate, en analysant les culots bactériens grâce aux traceurs

8

9

10

1953

11

UNITÉ de base de l’ADN = LE NUCLÉOTIDE

Les polynucléotides biologiques sont :

le support moléculaire de l’information génétique : l’ADN (et ARN pour certains virus) est

le support de l’hérédité et du codage des composés biologiques (les ARN, les protéines)

des effecteurs de l’expression de l’ADN en peptides et protéines : acide ribonucléique

dont l’abréviation est ARN (RNA : anglo-saxon) regroupés en trois classes :

les ARN messagers (ARNm)

les ARN de transfert (ARNt)

les ARN ribosomaux (ARNr)

UNITÉ de base de l’ADN = LE NUCLÉOTIDE

Sucre : désoxyribose

Groupement phosphate

Base azotée

Un nucléotide comporte trois composants:

de l’acide phosphorique + un ose + une base.

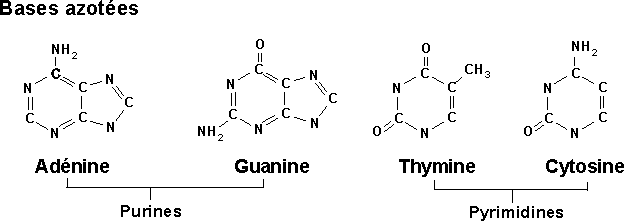

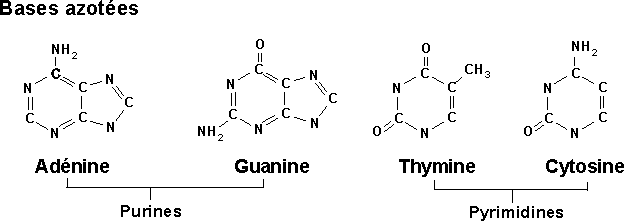

A- BASES AZOTÉES

Il y a 4 sortes de bases azotées:qui appartiennent à deux classes de molécules selon le noyau aromatique qui en constitue le squelette.

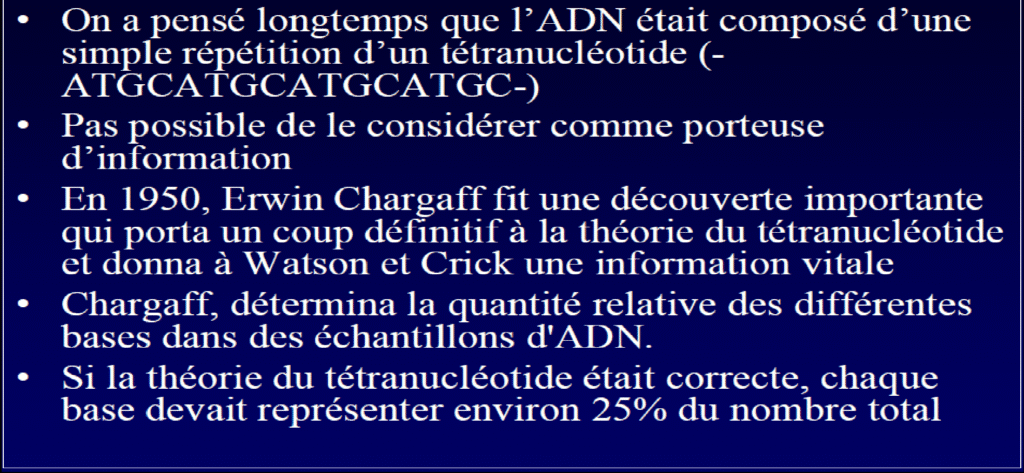

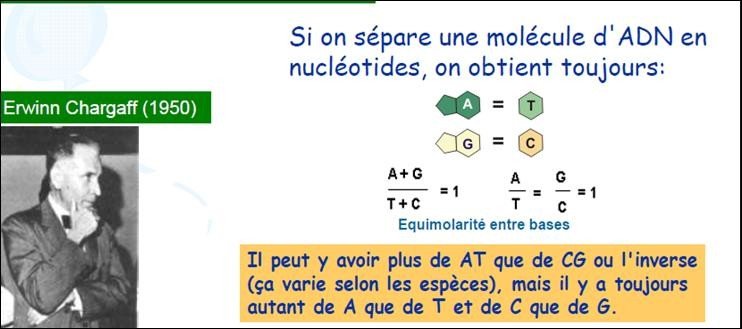

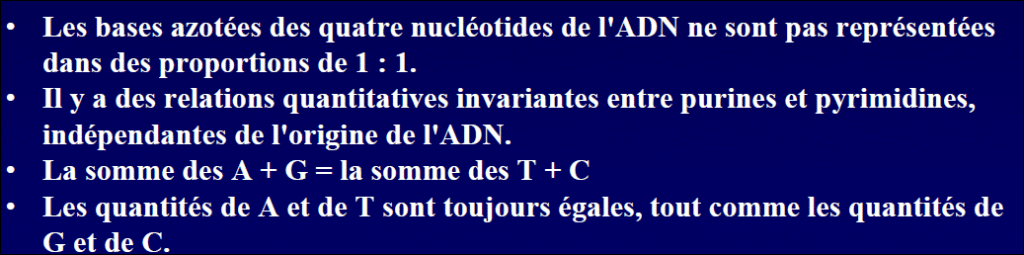

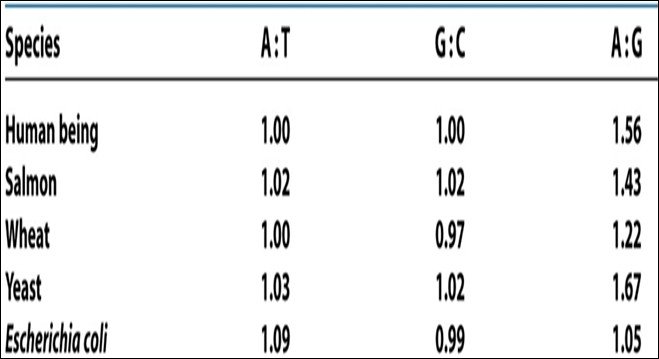

Il peut y avoir plus de AT que de CG ou l’inverse (ça varie selon les espèces), mais il y a toujours autant de A que de T et de C que de G.

A = T et C = G

2 sortes de bases azotées hétérocycliques

bases puriques (noyau purine)

bases pyrimidiques

(noyau pyrimidine)

4

3 N

5

2

6

N

1

6 7

5

N

N

N

4

N

1

8

2

3 9

Le noyau pyrimidine est le plus simple : c’est un noyau aromatique hexagonal à six atomes, quatre carbones et deux azotes (n° 1 et 3).

1- Bases pyrimidiques

fonction amide

O

NH2

N

3

2

4

H

O

1

N H

5

6

H

fonction imino-amine

HN 4

3 5

CH3

2 1 6

O N H

H

cytosine (C) thymine (T)

5-méthyl-uracile

uracile (U)

ADN/ARN ADN ARN

HN

3

2

4

H

O

1

N H

5

6

H

fonction amide

O

Les bases pyrimidiques sont au nombre de 3 : la cytosine, la thymine et l’uracile

La cytosine :le carbone 4 est substitué par une fonction amine et le carbone 2 par une fonction cétone.

L’uracile : les carbones 2 et 4 portent des fonctions cétone.

Bases pyrimidiques

NH2

O

O

HN

H

3

2

4

O

1

N H

5

6

H

fonction amide

fonction amide

fonction imino-amine H

N 4

3 5

HN 4

3 5

CH3

2 1 6

O N H O

H

2 1 6

N H

H

cytosine (C) thymine (T)

5-méthyl-uracile

uracile (U)

ADN/ARN ADN ARN

La désamination oxydative de la cytosine en uracile:

Dans l’ADN, l’uracile sera réparé par des enzymes de réparation

Dans l’ARN, ces changements ne sont pas graves car la durée de vie de l’ARN et des protéines est courte.

L’absence de T permet la reconnaissance de l’ARN pour les enzymes de dégradation et un gain d’énergie.

La désamination oxydative de la cytosine Methylée → Thymine (pas de réparation) : Dans L’ADN, elle est source de mutations (Pts chauds de mutations ou hot spot fréquen1t7e dans les ilots CG)

Bases pyrimidiques

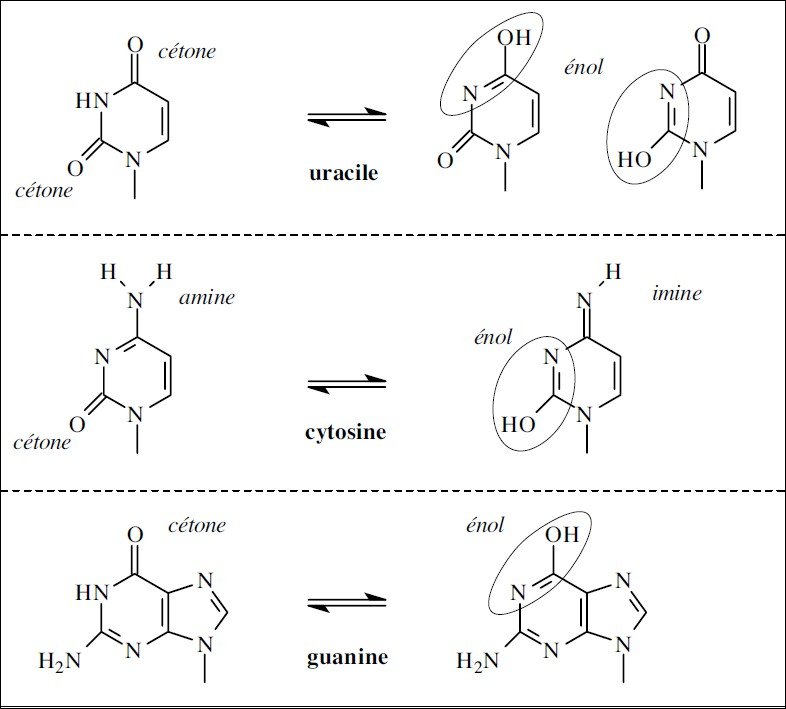

Tautomérie : équilibre impliquant la migration de protons

NH2

NH2

H-N

3

2

4

O

5

1 6

N

+

H

3

N

4

3 2 5

2 1 6

H H

O N H H

1

H

Echange d’hydrogène entre N1 et N3

Cet équilibre ne concernera pas les bases où N1 est substitué.

Bases pyrimidiques

Équilibre amino-imino (cytosine)

H

NH2

N

3

2

4

1

N

H

5

6

NH

HN

3

2

4

H

O

1

N

H

5

6

H

O H

99,99% 0,01%

En solution ces 2 espèces moléculaires sont en équilibre (équilibre fortement déplacé vers la forme amino).

Bases pyrimidiques

Équilibre énol-cétone (thymine-uracile)

H

5

1 6

N H

4

3

2

N

O

H+

1

2

H-N

H

3

2

4

O

1

N H

5

6

H

O

O O

N

3

2

4

5

1 6

N H

H H

H O H

H

En solution forme cétone prédominante

Bases Pyrimidiques Modifiées

Il existe des bases pyrimidiques modifiées (chez les phages par

exemple…).

NH2

4

3 5

CH3

NH2

4

3 5

CH2OH

2 1 6

N H

H

2 1 6

N H

H

5-hydroxyméthylcytosine

5-méthylcytosine

Methylation de l’ADN : 70 à 80 % des cytosines de dinucléotides CpG peuvent être méthylés chez les mammifères.

produite par oxydation de la 5-méthylcytosine

observée pour la 1ère fois chez des bactériophages

puis a été observée en abondance dans le cerveau chez les humains les souris et dans les cellules souches embryonnaires.

Elle joue un rôle important en épigénétique 22

Bases Pyrimidiques Modifiées

Des analogues de l’uracile (5-halogéno-uracile) sont utilisés en thérapeutique anti-tumorale (Anticancéreux).

.

O

HN

X

3

2

4

O

1

N H

5

6

H

X = F, Cl, Br, I

2 – Bases puriques

bases pyrimidiques (noyau pyrimidine)

bases puriques

(noyau purine)

6

5

1 N

7

N

8

2

N

3

4

N

9

4

3 5

N

N

2 6

1

Les purines ont un double noyau aromatique comportant :

à gauche : un cycle hexagonal de 4 carbones et 2 azotes

à droite : un cycle pentagonal de 3 carbones (dont 2 communs avec le précédent)

BASES PURIQUES

O

NH2

N

6

1

2

5

4

3

N

N

7

8

9

NH

HN 6 N

7

1 5

2 4 8

9

H2N N NH

3

adénine (A)

ADN/ARN

guanine (G)

ADN/ARN

Les bases puriques sont au nombre de 2 : l’adénine et la guanine.

L’adénine : le carbone 6 est substitué par une fonction amine.

Elle est la seule des bases nucléiques dont la formule ne contient pas d’atome d’oxygène.

La guanine :le carbone 2 est substitué par une fonction amine et le carbone 6 par une

fonction cétone.

BASES PURIQUES

D’autres purines existent : xanthine, hypoxanthine, acide urique, caféine…

O O

HN

N

O

N H

NH

N

N

N H

NH

xanthine hypoxanthine

Intermédiaire du métabolisme de l’adénine et de la guanine

O CH3

N

BASES PURIQUES

O O

HN

O N

CH3

CH3

N

N

O N

N CH3 N NH

O N N

Théobromine ( Cacao du chocolat)

CH3

CH3

CH3

théophylline

caféine

BASES PURIQUES

– L’acide urique une molécule

quasiment insoluble dans l’eau résultant de la dégradation et de l’excrétion des purines.

Une augmentation de sa concentration dans le sérum sanguin, appelée hyperuricémie, entraîne la goutte, responsable d’arthropathies et de lithiase rénale par formation de cristaux dans les reins, appelés calculs rénaux.

(goutte)

O

HN

NH

O

O

NH

O

NH

HN

N

O

–

O

NH

NH

(goutte)

ACIDES NUCLEIQUES

2- Le Pentose = deux sortes de sucres

D-ribose

D-désoxyribose

(2’-désoxyribose)

5’

HOH2C

O

4’ 1’

3’ 2’

5’

OH HOH2C

OH

4’ 1’

3’ 2’

ARN ADN

OH OH OH H

pentoses sous forme furanique (5 atomes dans le cycle)

Le désoxyribose, est dérivé du ribose par une réduction de la fonction alcool

secondaire du carbone n°2 qui confère à l’Acide Nucléique une plus grande stabilité

ACIDES NUCLEIQUES

Liaison base-sucre nucléoside

N

N 4 N 6 7

3 5 1 5

2 6 2 4 8

1 3 9

N

5’ H

H2O

N

5’ H

H2O

HOH2C

OH

4’ 1’

3’ 2’

HOH2C

O OH

4’ 1’

3’ 2’

OH OH / H

OH OH / H

Les sucres (ribose ou désoxyribose) se lient aux bases azotées par des liaisons impliquant un des azotes de la base (azote n°1 des pyrimidines ou azote n°9 des purines) et le carbone n°1

NUCLÉOSIDES ATYPIQUES

AZT: zidovudine: Retrovir

31

ATB

ACIDES NUCLEIQUES

3 – acide phosphorique : H3PO4

O

P

H-O O-H

O-H

Les différentes fonctions acides ont des pKa variables.

L’acide phosphorique (H3PO4) possède trois fonctions acide.

Deux de ces fonctions sont estérifiées dans les ADN et les ARN.

La troisième fonction acide est libre.

L’H3PO4 permet la solubilisation de l’ADN dans l’eau grâce à leurs charges (-)

Il est responsable de la fonction acides des acides nucléiques.

Les H3PO4 permettent la polymérisation des acides nucléiques

(nucléotides).

32

ACIDES NUCLEIQUES

Liaison acide phosphorique-sucre= Estérification

OH

O P OH O

–

5’

HO-H2C

O OH

4’ 1’

3’ 2’

OH

O P O O

H2O

5’

CH2

–

OH OH / H

O OH

4’ 1’

3’ 2’

OH OH / H

ACIDES NUCLEIQUES

Liaison base-sucre – acide phosphorique nucléotide

nucléotides pyrimidiques

NH2 O

H3C

H

6

5

1

N

4

2

5’

CH2

O

3

N

O

4’ 1’

3’ 2’

4

5

3

N

6

2

5’

CH2

O

1

N

O

4’ 1’

3’ 2’

OH

O P

O

OH

O P

O

O – O –

HO H

désoxycytosine-5’-monophosphate (dCMP)

HO H

désoxythymidine-5’-monophosphate (dTMP)

La liaison d’un nucléoside avec un phosphate se fait par une estérification de la

fonction alcool Iaire (C 5’) du sucre et une des 3 fonctions acides du phosphate.

L’ester obtenu est un nucléotide = formé d’une base azotée, liée par une liaison

ACIDES NUCLEIQUES

nucléotides puriques

OH O P

O

NH2

N

8

7

6

5 1

N

4 2

5’

CH2

9

3

N

4’

O N

1’

3’ 2’

OH O P

O

N

7

8

5’ 9

CH2 O N

O

6 N

5 1

4 3 2

N

NH2

O – O –

4’ 1’

3’ 2’

HO H

désoxyadénosine-5’-monophosphate (dAMP)

HO H

désoxyguanosine-5’-monophosphate (dGMP)

La liaison d’un nucléoside avec un phosphate se fait par une estérification de la

fonction alcool 1aire (C 5’) du sucre et une des 3 fonctions acides du phosphate.

L’ester obtenu est un nucléotide = formé d’une base azotée, liée par une liaison osidique avec un sucre, lui-même lié par une liaison ester avec un phosphate.

ACIDES NUCLEIQUES

Dans les cellules les nucléotides sont retrouvés sous forme nuléosides mono, di- et

triphosphates

adénine

liaisons anhydride d’acide

liaison phosphoester

pKa = 7

O

P O

O

P O

O –

5 1

4 2

9

–

HO

NH2

O P

O

O

O

–

5’

CH2

N

8

4’

O N

1’

7

3

N

6

3’ 2’

N

HO OH

adénosine AMP ou adénylate

ADP

ATP

ACIDES NUCLEIQUES

A partir d’ATP, et grâce à une enzyme appelée adénylate cyclase, il y a synthèse d’AMP cyclique.

O O O

NH2

N

8

7

6

5

1

N

4

O

–

5’

CH2

9

3

N

2

O N

4’ 1’

3’ 2’

OH OH

NH

2

N

8

7

6

5 1

N

4 2

5’

CH2

9

3

N

O

4’

O N

1’

3’ 2’

O = P

– O

O

OH

HO P O P

O

P

–

–

O O

adénylate cyclase

O

ATP

O O

HO P O

P

OH +

–

–

O

O

PPi

AMPc (second messager)

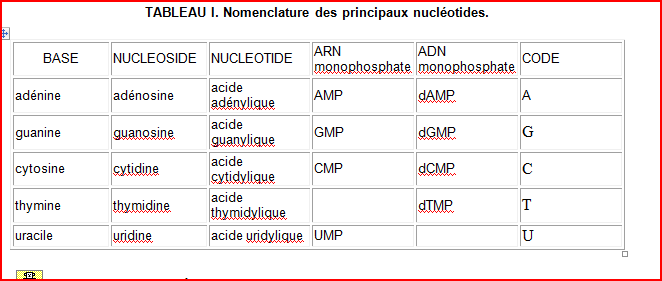

On désigne par nucléotides les nucléosides monophosphates : AMP ou acide adénylique, dTMP ou acide désoxythymidylique, etc…

Les nucléosides polyphosphates sont des diphosphates : ADP ou GDP… ou encore des triphosphates, les plus riches en énergie : ATP ou GTP ; etc…

Les acides nucléiques sont formés par une polycondensation de nucléotides AMP,

CMP, GMP et UMP pour les acides ribonucléiques, dAMP, dCMP, dGMP et dTMP

38

pour les acides désoxyribonucléiques

La liaison phosphodiester

39

ACIDES NUCLEIQUES : NOMENCLATURES

P

5’

OH

CH3

5’ H

O

4 N H

5 3

6 2

1

O

²²Thymine (T)

5’ T

P 3’

5’ G

P 3’

5’ A

P 3’

5’pTpGpApC 3’

TGAC

O P

O

CH2 O N

O – 4’ 1’

3’ 2’

O

N 6 H

N

7 5 1

H 8 4 2

5’ HO 3’ C

Guanine (G)

TgAC

tgac

O H

C-O-P-O-C

O P O

9

5’ N N

3

H

N

CH2 O H N H

H

O – 4’ 1’

Liaison phosphodiester

3’ 2’

N 6

7 5 1

N

H 8 4 2

Adénine(A)

les nucléotides sont liés entre

eux par des liaisons ester.

O H

O P

O

9

5’ N N H

3

CH2 O H N H

L’H3PO4 présente ses deux O –

fonctions acides bloquées

dans la formation d’ester :

4’ 1’

3’ 2’

H 4 N

5 3

6 2

Cytosine (C)

liaison phosphodiester :

– a la liaison ester entre

O H

O P

O

5’ H N O

CH2 O

1

H3PO4 et l’OH en 3’ de l’ose,

– b à la liaison ester en 5’ de

O – 4’ 1’

3’ 2’

3’

40

l’ose HO H

Sens de lecture d’un acide nucléique:

Par convention, on lit toujours un acide nucléique dans le sens de l’extrémité 5’ comportant en règle un groupement phosphate) vers l’extrémité 3’ qui possède un OH libre.

3’

5’

T

A C A

G

A

T G T C

5’

41 3’

La séquence des bases d’un ADN par convention sera écrite soit dans le sens vertical ou dans le sens horizontal en précisant les extrémités 5’ et 3’ et on indique seulement les bases correspondantes (A, T, G ou C).

ACIDE DÉSOXYRIBONUCLÉIQUE

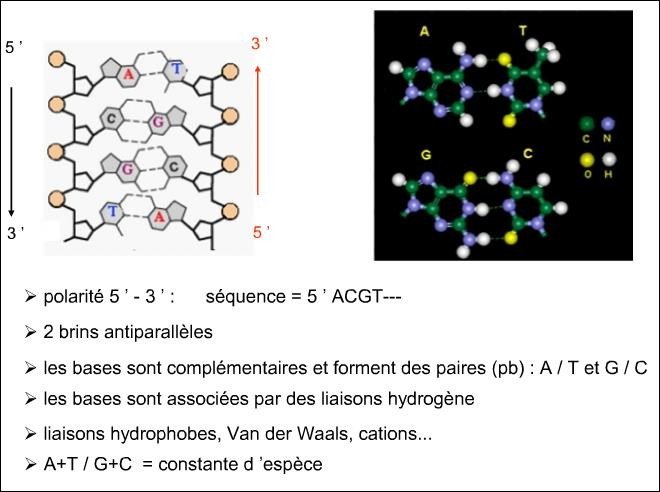

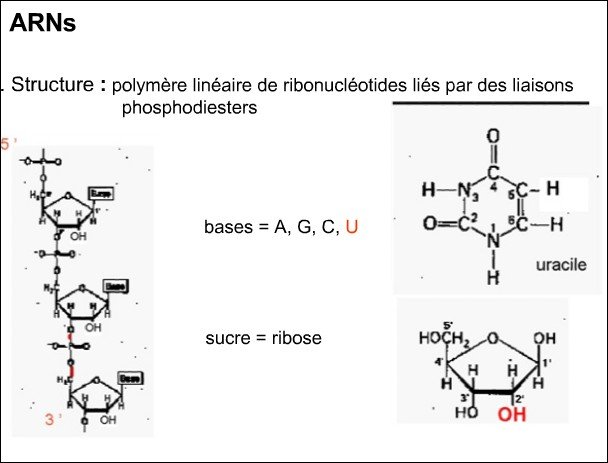

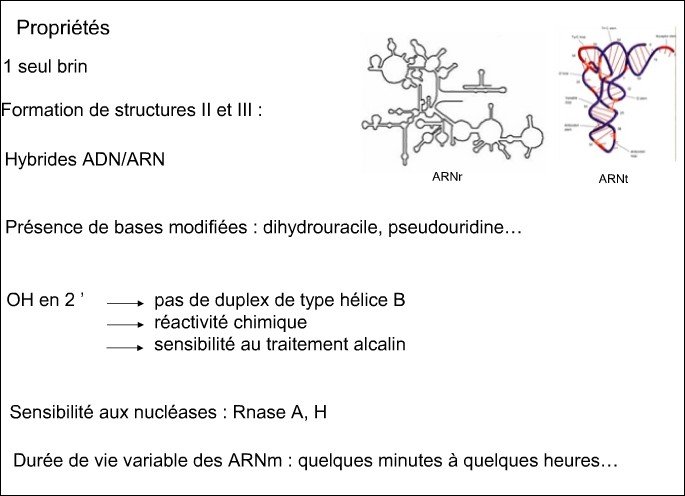

Les ADN présentent plusieurs caractéristiques propres et qui les opposent aux ARN:

L’ose: le 2’-désoxyribose (remplacé par le ribose dans les ARN).

Les bases: A, C, G et T, soit 2 bases puriques A et G et 2 bases pyrimidiques :C et G.

Dans les ARN, T est remplacé par U (uracile).

Les polymères de nucléotides: La molécule

d’ADN est constituée en règle de deux chaînes (ou brins) de nucléotides contrairement aux molécules d’ARN qui sont le plus souvent sous forme d’un seul brin.

42

Structure de l’ADN

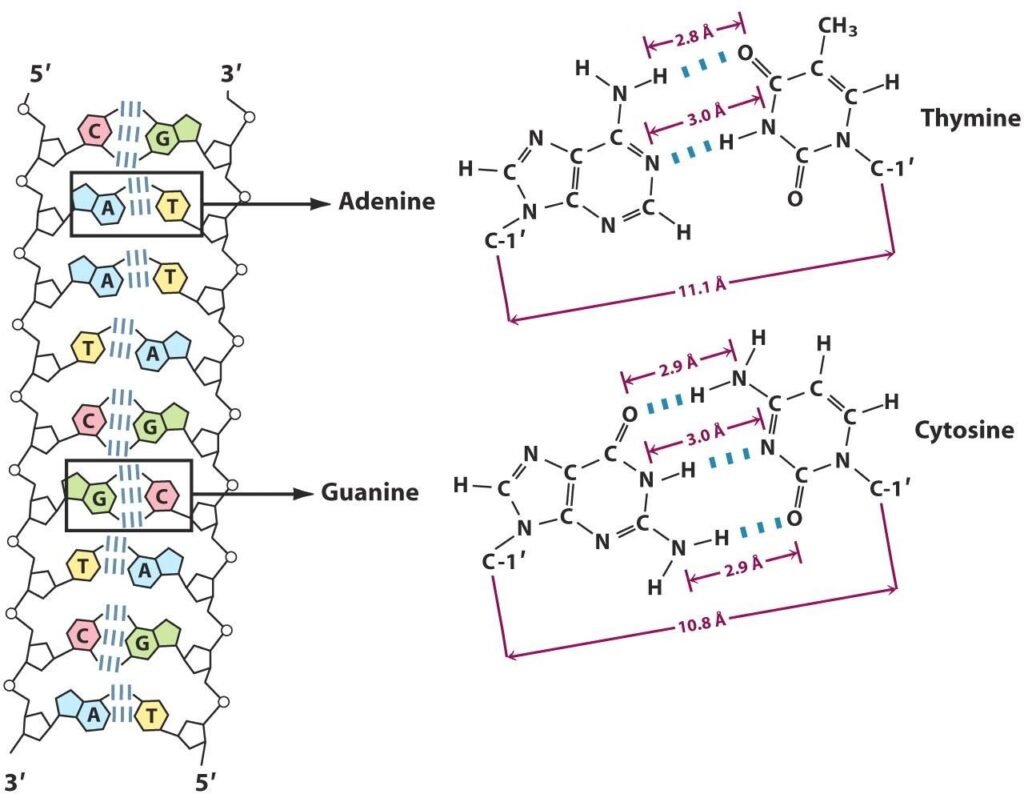

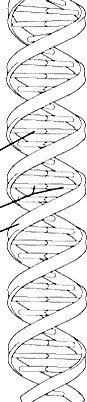

L’ADN est formé de deux chaînes de polynucléotides

antiparallèles (vont dans des directions opposées);

Les bases sont presque perpendiculaires à l’axe (inclinaison de 6o);

Les bases sont enfouies à l’intérieur de la structure, avec le squelette sucre-phosphate à l’extérieur;

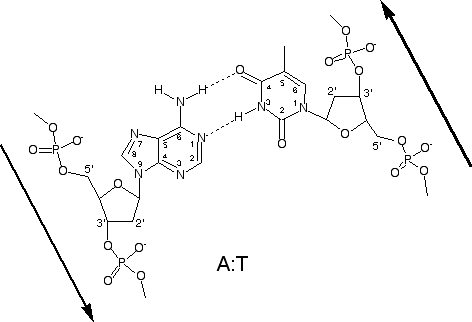

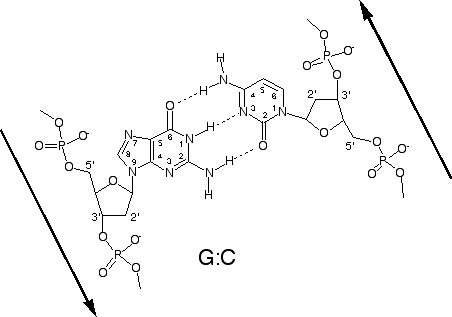

Les deux chaînes sont maintenues ensemble via la formation de ponts H entre bases azotées:

A forme 2 ponts H avec T (paire de base AT)

G forme 3 ponts H avec C (paire de base GC)

Cette relation A:T et G:C dicte la complémentarité des deux chaînes:

La nature de la base sur un brin donne immédiatement la

nature de la base sur le brin opposé;

43

Structure de l’ADN

bases

Squelette sucre-phosphate 44

45

46

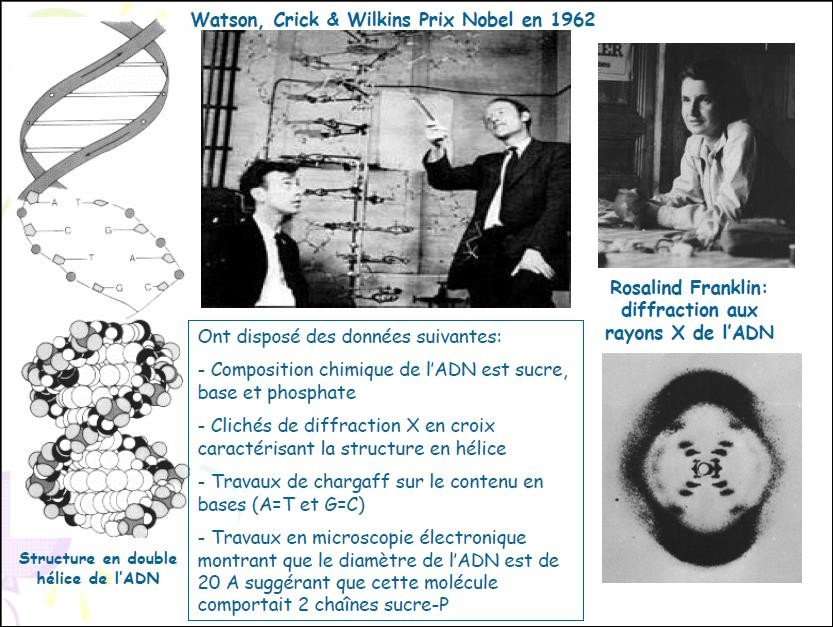

James Watson (1928- )

Francis Crick (1916-2004)

Nobel 1962

2003 : 50 ans après la découverte de la structure de l’ADN

47

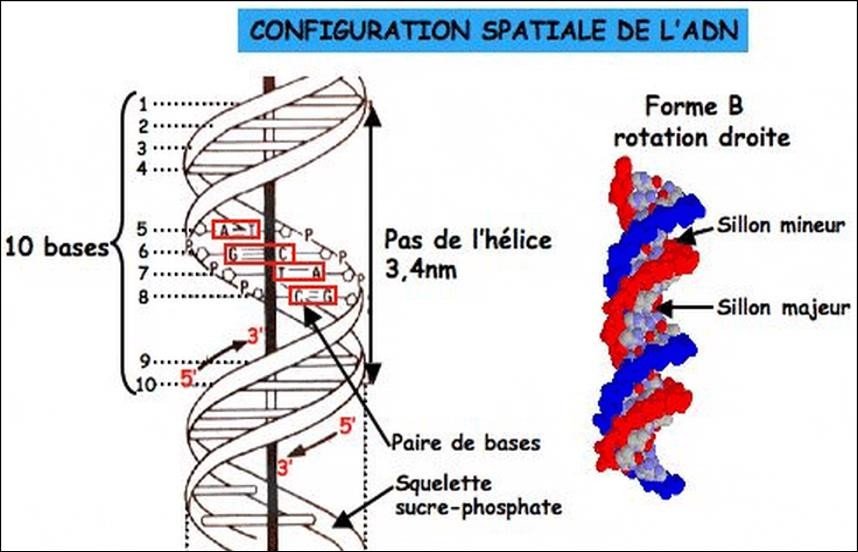

La structure secondaire:

L’ADN est formé de deux chaînes antiparallèles, complémentaires et hélicoïdales.

L’ADN est bicaténaire: c’est un original, il faut une sauvegarde.

Chaque brin est le back up de

l’autre.

Structure de l’ADN

Les deux chaînes polynucléotidiques forment une hélice droite:

Environ 10 paires de bases par tour d’hélice;

3.4 Å entre 2 bases

34 Å par tour

20 Å de diamètre

Présence de deux crevasses sillons à la surface de l’hélice:

Petit sillon faible distance entre les deux chaînes;

Grand sillon: plus grand espace entre les deux chaînes;

1 Å (Ångstrom) = 0.1 nm = 1 x 10-10 m

49

Certains ATB peuvent s’insérer dans un des sillons de l’ADN : Nétropsine

50

d’autres

s’intercalent entre les

bases : Daunomycine

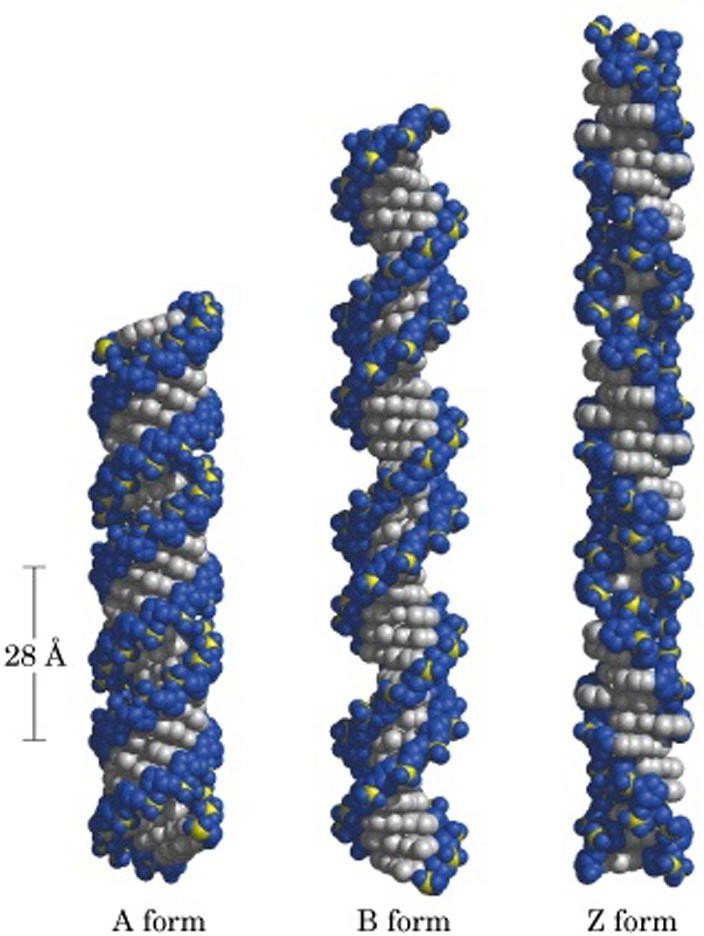

Les formes de l’ADN.

La forme B de l’ADN est la forme biologique la plus importante.

décrite en 1953 par Crick et Watson.

Les caractéristiques de l’hélice régulière sur les suivantes:

–10 paires de bases par tour de spire

– le pas de l’hélice est de 3,4 nm

–et le diamètre de l’hélice est de 2 -2,4 nm.

Dans les cellules, la forme de l’hélice est un peu plus compacte et comporte environ 10,5 paires de bases par tour de spire.

Une caractéristique importante de la forme B de l’ADN est la présence de deux types de sillons appelés sillon majeur (1,2 nm de large) et sillon mineur (0,6 nm de large).

Hélice A= Duplex ARN/ARN et ADN/ARN

Plus large: 26 Å

Plus courte: 11 bp/turn

Distance par paire de base: 2,6 Å

Les bases sont plus inclinées (20o)

Rôle :

structure secondaire du RNA; complexes RNA/RNA ; hybrides RNA/DNA (réplication et transcription).

Comme pour l’ADN : les molécules hybrides ADN/ARN et les duplexes d’ARN/ARN suivent les mêmes règles de complémentarité et

d’antiparallélisme.

Cependant, le 2’OH de l’ARN affecte la structure de l’hélice.

La forme Z de l’ADN

Initialement : réaction de laboratoire (Rich, 1979) avec l’oligonucléotide

artificiel d(CGCGCG).

Actuellement, on peut obtenir du Z-DNA dans des conditions plus physiologiques.

Le Z-ADN forme une double hélice à rotation gauche avec 12 paires de

bases par tour d’hélice.

le pas d’hélice est plus important (4,5nm)

le diamètre de l’hélice est plus petit 1,8

contient seulement un sillon.

Localiation des Helices de type Z:

séquence alternée de Pu et Pyr:séquences riches en (GC)n dans le génome : îlots GC.

Peut être reconnu par des Ac anti-Z DNA.

De telles séquences peuvent se retrouver dans des opérateurs comme “lac operator” ce qui augmente l’affinité pour le lac repressor d’env. 1000X.

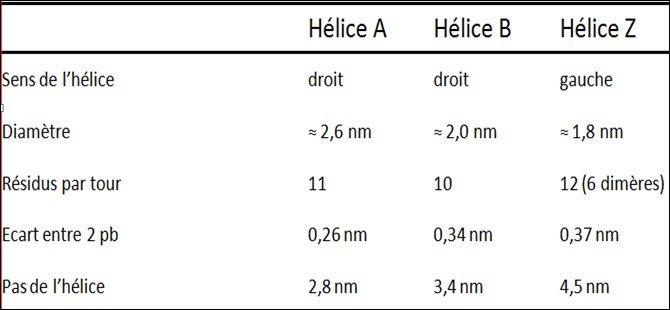

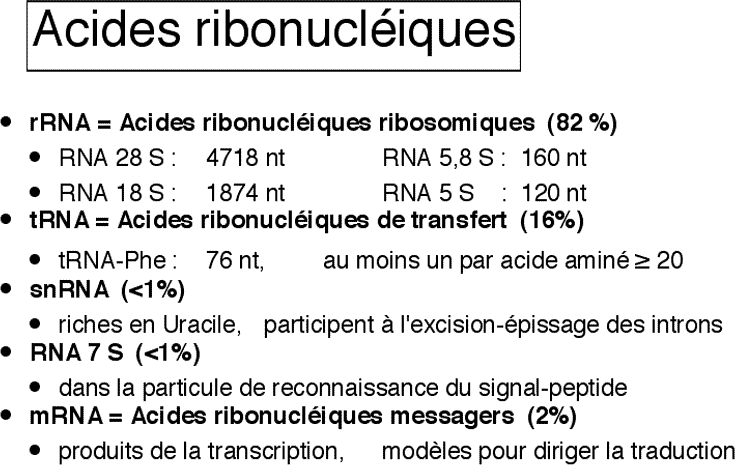

LES ARNs

Small nuclear)

gRNA : ARN génomique ( qui constitue le génome de certains virus)

RNA antisens : petit ARN complémentaire d’une portion d’un autre ARN

et inhibant sa fonction ( peuvent être naturels ou obtenus par génie génétique)

58

Propriétés physico-chimiques de l’ADN

Densité

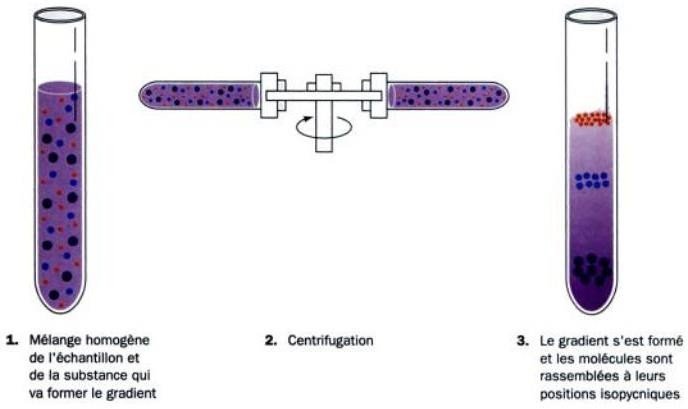

On exploite la densité par centrifugation dans un gradient de chlorure de césium (CsCl).

Au cours de la centrifugation il se forme un gradient de chlorure de césium, l’ADN se concentre en une bande à l’endroit où la densité de la solution de CsCl est égale à la sienne.

Si on centrifuge des protéines, de l’ADN et de l’ARN on remarquera la répartition de l’ARN au fond du tube (plus dense), l’ADN au milieu et les protéines en haut (moins dense).

Ceci est du à leur différence de densité

Densité des acides nucléiques

Protéines d=1.4

ARN d = 2

Poids moléculaire

Le poids moléculaire de l’ADN est très élevé.

Il est déterminé par:

Diffusion de la lumière,

Mesures de constante de sédimentation et de viscosité intrinsèque,

Microscopie électronique.

L’ADN humain fait en moyenne un PM de 6 x 1010 par chromosome.

Ce paramètre est mis à profit lors de méthodes comme la chromatographie et l’électrophorèse.

Solubilité et viscosité

La présence de groupements phosphates (OH ionisés) donne un caractère acide aux acides nucléiques.

A pH physiologique les acides nucléiques portent une charge négative, qui est uniquement due aux groupements phosphates car à ce pH les bases ne portent aucune charge.

De ce fait, les acides nucléiques sont solubles dans l’eau.

L’ADN se dissout facilement dans les solutions salines diluées et entraine une augmentation importante de la viscosité de la solution.

A forte concentration en sels l’ADN et l’ARN précipitent et peuvent être récupérés après centrifugation.

Les alcools, comme l’éthanol, précipitent également les molécules d’ADN sous forme d’agglomérat en longues fibres.

Les solutions d’ADN ont une très grande viscosité résultant de la structure longue et rigide de la double hélice.

Un ADN double brin possède une viscosité supérieure à celle d’ADN simple brin.

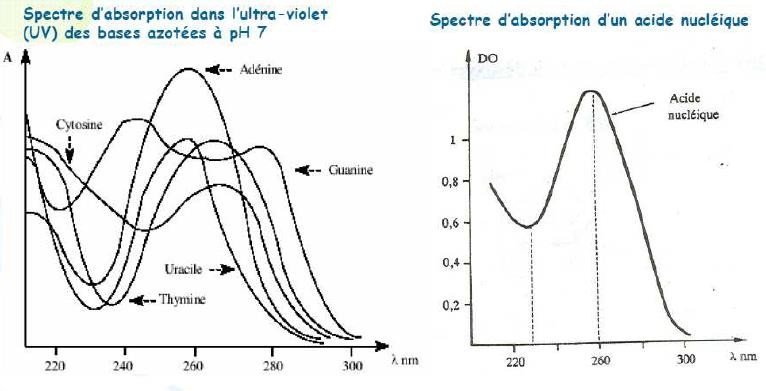

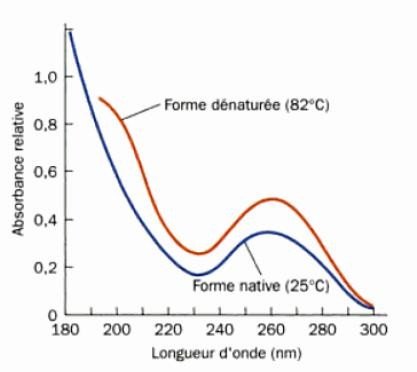

Propriétés spectrales Absorption dans l’UV

Bases azotées absorbent toutes dans l’UV à 260 nm environ.

Absorption de la molécule d’ADN est nettement inférieure à celle que l’on obtiendrait avec un mélange des mêmes bases libres aux mêmes concentrations

car le coefficient d’extinction molaire ε des bases libres est bien supérieur à celui des bases appariées (si ε diminue pour une même concentration (c), A diminue aussi)

Donc cette différence d’absorption (environ 30%) entre ADN et mêmes bases libres est due à

l’appariement des bases par liaison H.

Ce phénomène est appelé effet hypochrome.

Propriétés spectrales

Autre phénomène: hyperchromie Les solutions d’ADN présentent

le maximum d’absorption à la

longueur d’onde de 260 nm.

MAIS pour une longueur d’onde donnée, l’ADN monocaténaire absorbe plus que l’ADN bicaténaire.

Dans l’ADN double brin, les bases sont masquées ou se chevauchent, alors que dans l’ADN simple brin il n’y a pas de structure qui cache les bases, donc l’absorbance est plus importante.

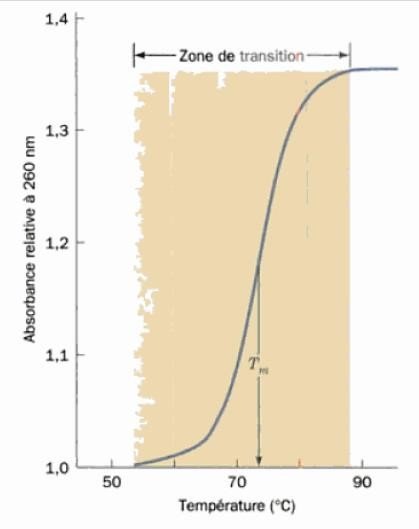

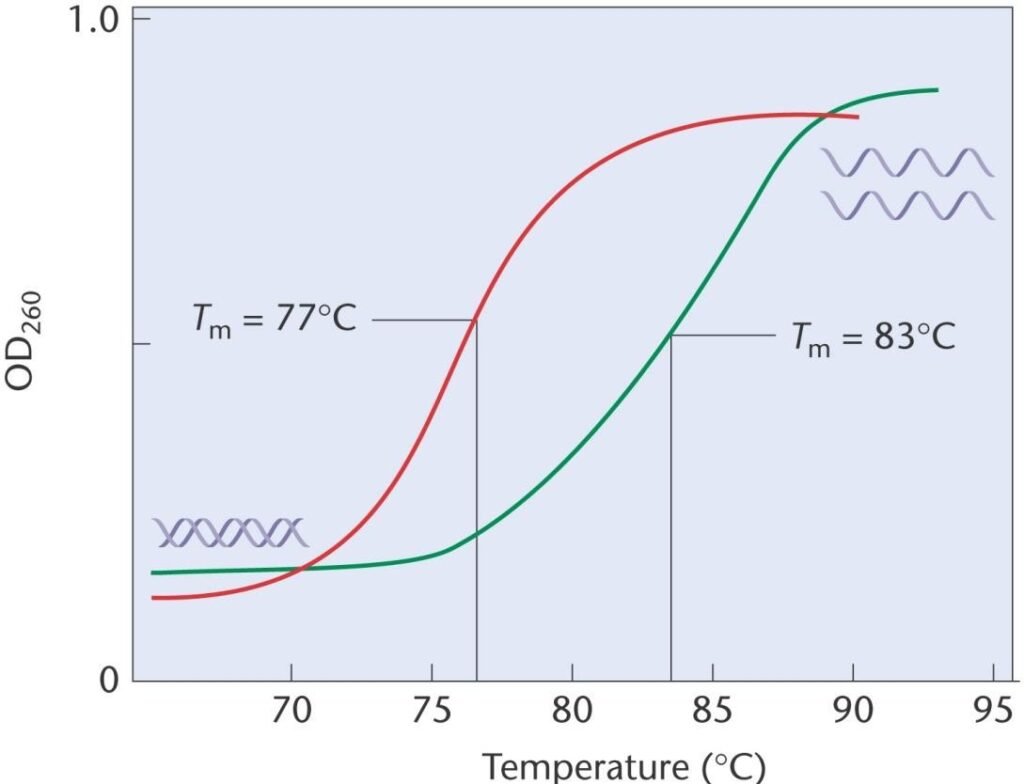

Si on chauffe une solution d’ADN bicaténaire à différentes températures et qu’on suit l’absorbance de cette solution pour chacune de ces T° : on peut construire une courbe A=f (T°C de traitement) = courbe de dénaturation thermique de l’ADN.

Observation : l’absorbance de l’ADN augmente avec la température.

L’ADN monocaténaire présente une absorption plus importante qu’un ADN bicaténaire.

La courbe a une allure sigmoïde.

Le point d’inflexion de cette courbe correspond, sur l’axe des abscisses, au Tm (Melting temperature).

Tm = température de fusion de l’ADN

= température moyenne pour laquelle la moitié de cet ADN est dénaturé.

Dénaturation diminution de la viscosité de la solution

augmentation de la densité de l’ADN.

La dénaturation de l’ADN :

–augmentation de l’absorption dans l’ultra-violet

–diminution de la viscosité

– et augmentation de

la densité.

ACIDES NUCLEIQUES

Dénaturation de l’ADN

Densité optique 260 nm

| ADNmonocaténaire | |

| ADN bicaténaire |

Tm Température (°C)

260nm

ADN double brin

260 nm

ADN simple brin

<

67

ADN: Absorbance

68

Les acides nucléiques absorbent à ~260 nm (à cause des bases puriques/pyrimidiques);

Les préparations d’acides nucléiques pures donnent un

rapport A260/A280 d’environ1.8;

Des valeurs de A260/A280 inférieures à 1.8 sont généralement indicatives de la contamination des acides nucléiques par des protéines.

une absorbance de 1 à 260 nm donne:

50 µg / ml d’ADN

40 µg / ml d’ARN

La température à laquelle 50% de l’acide nucléique db s’est dénaturé est appelée la température de fusion (Tm)

Dénaturation de l’ADN

DNA#1

DNA#2

Le Tm est affecté par plusieurs

facteurs:

Concentration en sels.

Longueur des molécules: Tm augmente

Hyperchromicité

avec la longueur (pour ADN < 150 pb)

Contenu en G+C: Plus le contenu en GC est élevé, plus le Tm sera aussi élevé.

69

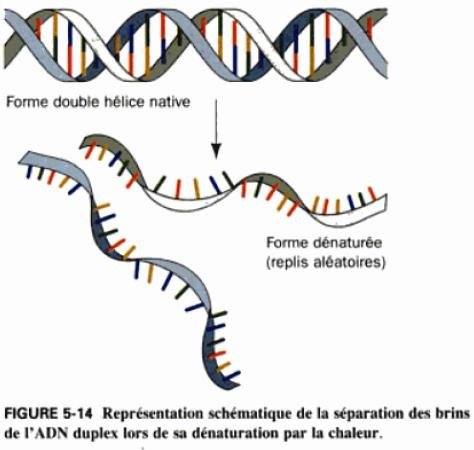

Dénaturation/Renaturation

Dénaturation d’une molécule = perte de

sa structure tridimensionnelle sans altération

de la structure primaire.

Pour une molécule d’ADN double brins

= rupture des liaisons hydrogène entre les

bases : on obtient de l’ADN monocaténaire.

Phénomène coopératif

sel)

On peut obtenir une dénaturation de l’ADN par

des moyens physiques (température, pH extrême, diminution de la concentration en

et des moyens chimiques (utilisation de l’urée, de soude, de formaldéhyde).

Les acides nucléiques double brins (db) (ds) peuvent être convertis en acides nucléiques simple brins (sb) ( dénaturés) de plusieurs façons:

Dénaturation de l’ADN

Augmentation de la température

Diminution de la concentration de sel

Produits chimiques: NaOH/formamide/formaldéhyde (brisent les ponts H)

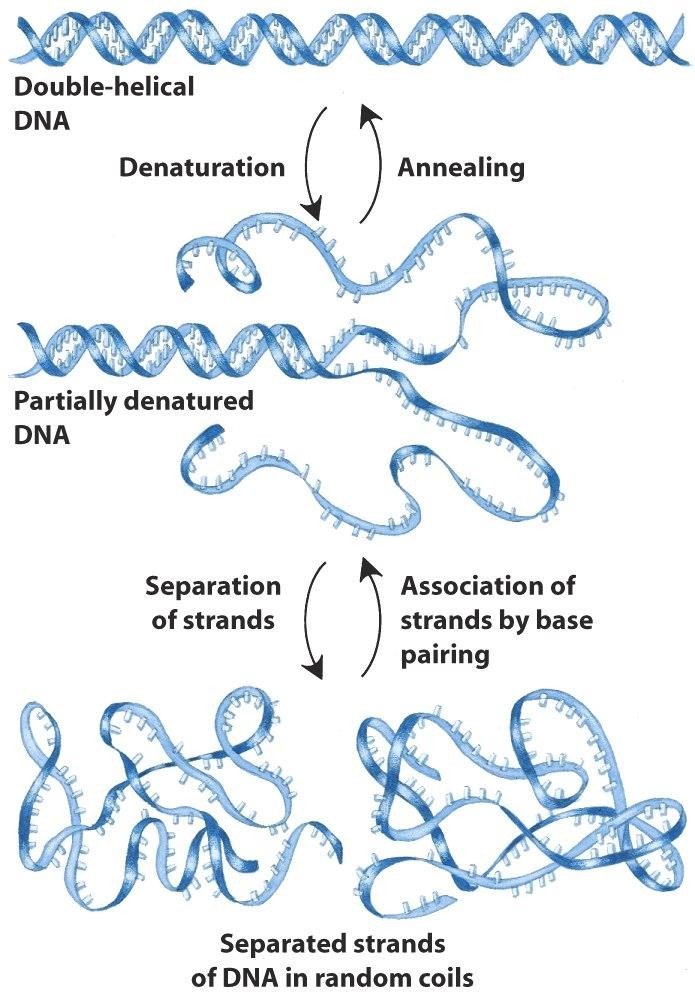

Inversement, l’ADN sb ou SS peut être

renaturé de la façon suivante: :

Diminution de la température

Augmentation de la concentration en sel

Ce phénomène Denaturation-Renaturation

peut être suivi par spectrophotométrie:

Les acides nucléiques sb absorbent davantage à 260 nm que les acides nucléiques db: hyperchromicité;

Renaturation = Hypochromicitté

71

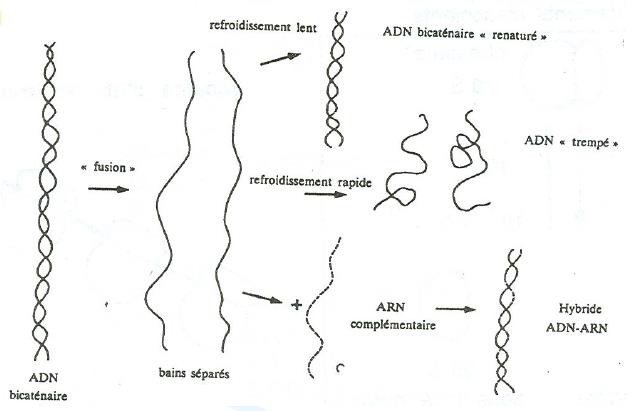

Température et Renaturation de l’ADN

Si une solution d’ADN dénaturé est refroidie rapidement bien en dessous de sa Tm, l’ADN résultant ne sera que très partiellement apparié car les brins complémentaire n’ont pas le temps de se réassocier convenablement.

Cependant si on refroidit lentement la solution d’ADN dénaturé, l’ADN se renature complètement.

De la même façon, des brins complémentaires d’ADN et d’ARN peuvent s’hybrider pour former une double hélice.

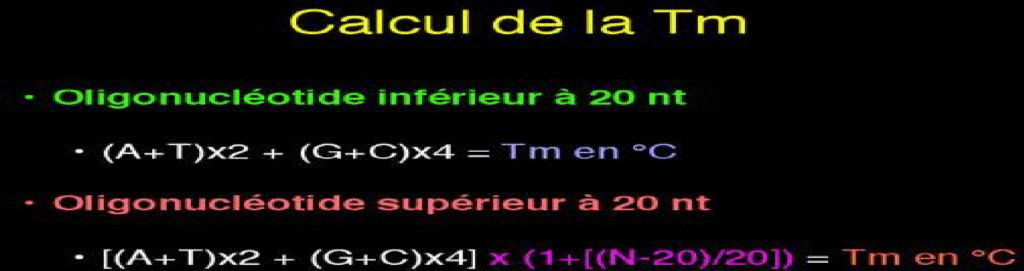

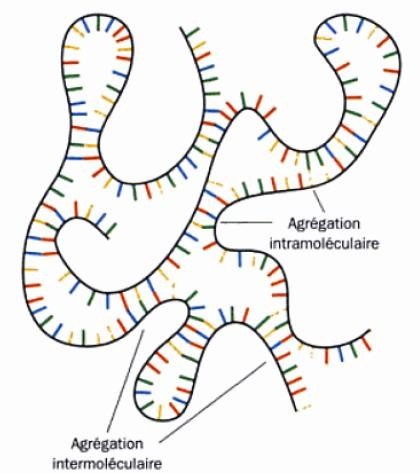

Hybridation des acides nucléiques et des sondes nucléiques

L’hybridation est une propriété fondamentale des acides nucléiques qui repose sur les règles de complémentarité.

Il est possible d’apparier des brins d’ADN (ou d’ARN) avec des oligonucléotides ou polynucléotides qui reconnaissent

spécifiquement des séquences sur les brins d’ADN de manière anti-parallèle et complémentaire.

Ces oligo ou polynucléotides sont appelés sondes nucléiques

Remarque : Oligonucléotide (oligomère) < 50 nucléotides

73

Hybridation des AN

74

Hybridation des AN

Les acides nucléiques sb ayant des séquences complémentaires vont se

renaturer lorsqu’elles seront mélangées ensemble (hybridation);

ADN-ADN

ADN-ARN

ARN-ARN

La renaturation se produira même si les deux brins ne sont pas parfaitement complémentaires

Cependant, le Tm diminue avec le nombre de différences dans la complémentarité (mismach)

Ce phénomène est très utilisé lors de l’étude des acides nucléiques (techniques de BM) :

Séquençage

PCR

Analyse Southern

Analyse Northern

Analyse FISH

Puces à ADN

75

Paramètres influençant la dénaturation

Extraction, Purification et quantification de l’ADN

Dans un premier temps, on doit détruire la structure cellulaire du tissu par broyage puis on isole les noyaux par centrifugation.

Dans un deuxième temps, on extrait et on purifie l’ADN des noyaux par élimination successives des protéines associées, des lipides et de l’ARN.

Il existe de nombreuses techniques de purification des acides nucléiques comme :

La chromatographie sur colonne de gel en présence d’un dénaturant

La chromatographie d’adsorption

Le plus souvent on se contente de multiples précipitations par l’éthanol qui suffisent à débarrasser l’ADN des protéines contaminantes et des enzymes.

Effets des acides et alcalis sur les A.N

Acide fort = augmentation de la T°= hydrolyse complète de AN.

Acide faible = hydrolyse ménagée = coupure de la liaison N-osidique : AN apuriniques ou apyrimidiniques;

Hydrolyse alcaline: changement tautomérique:

🞑 PH neutre : forme ceto (oxo)( forme physiologique.

🞑 PH alcalin : forme enol

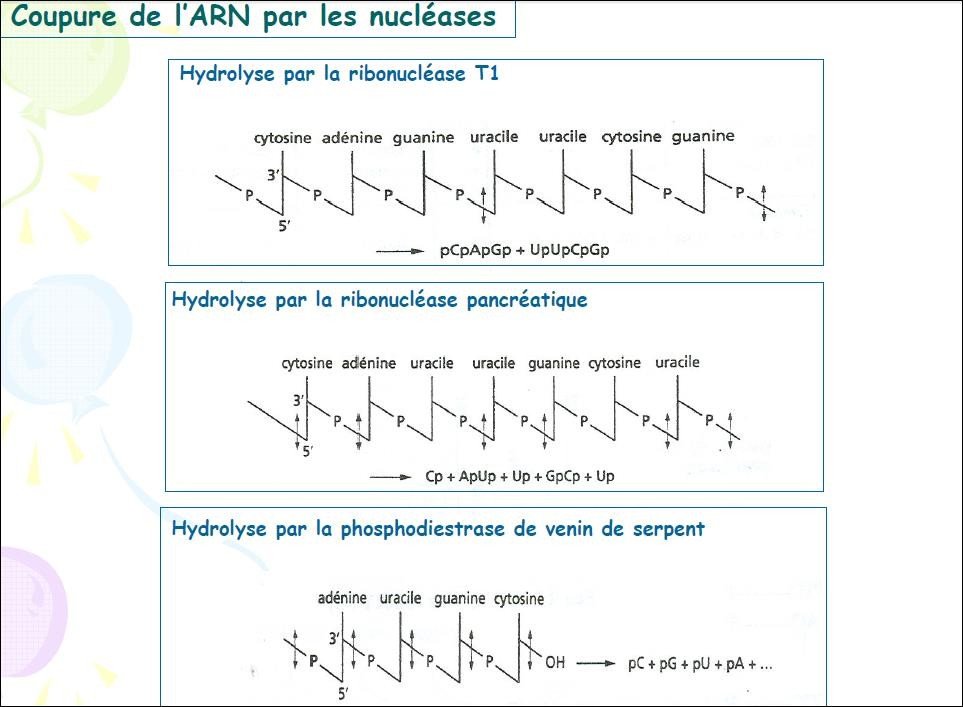

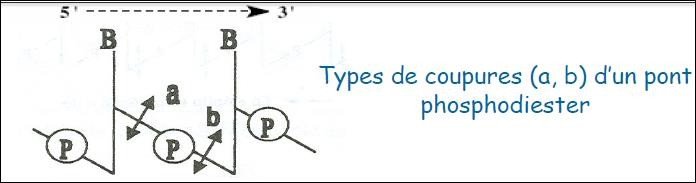

HYDROLYSE ENZYMATIQUE des Acides Nucléiques

79

Coupe en b après une guanine

Coupe en b après une PY

Coupe en a

80

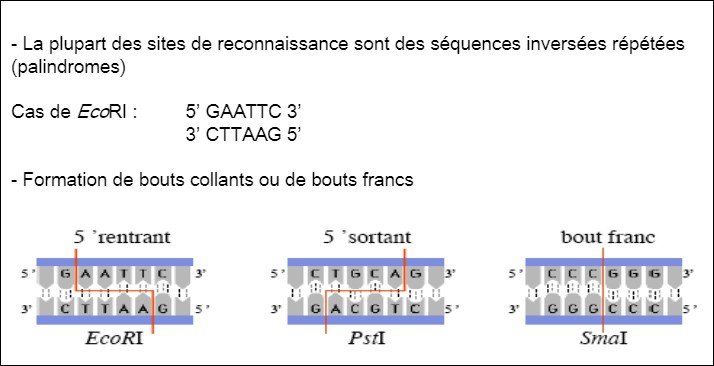

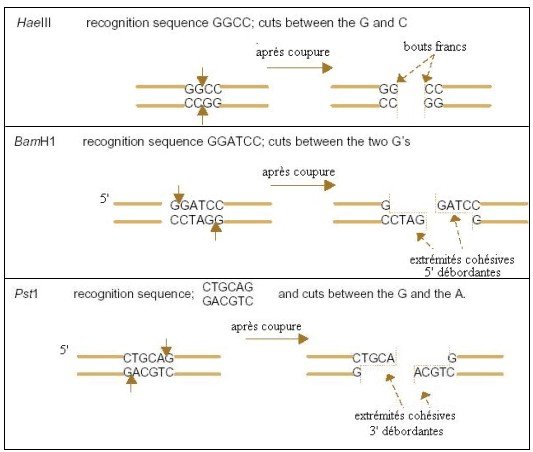

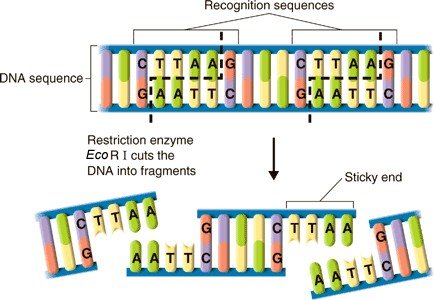

ENZYMES de RESTRICTION

Les enzymes de restriction sont des hydrolases agissant sur des liaisons esters : sont des estérases.

Elles sont produites par les bactéries lorsqu’elles sont infectées par un bactériophage.

Ce Sont des ciseaux moléculaires qui hydrolysent l’ADN double brin

81

ENZYMES de RESTRICTION

Les enzymes de restriction sont des ciseaux moléculaires qui hydrolysent l’ADN,

Il existe 3 types d’enzymes classés en fonction des sites qu’elles reconnaissent:

enzymes de type I :

l’enzyme reconnaît un site particulier et coupe à environ 1000 jusqu’à 5000 nucléotides plus loin.

enzymes de type II :

ce sont les plus nombreuses et les plus utilisées aux laboratoires de BM.

Leurs sites de restrictions de 4 à 8 paires de bases sont des séquences palindromiques.

enzymes de type III :

L’enzyme reconnaît une séquence mais coupe à une vingtaine de paires de bases plus loin.

Liste non exhaustive des enzymes de restriction

85

86

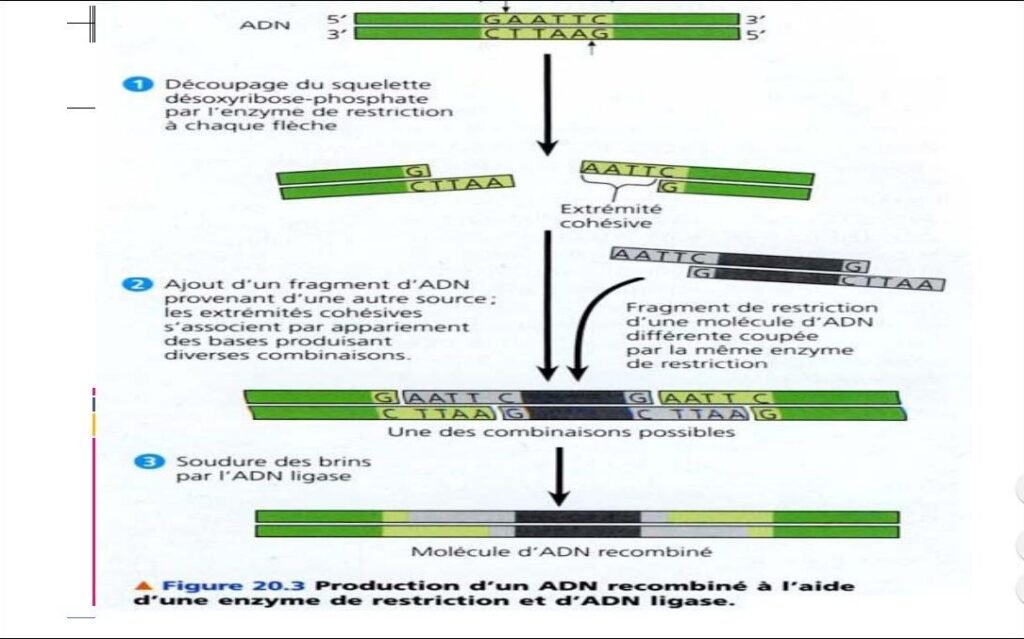

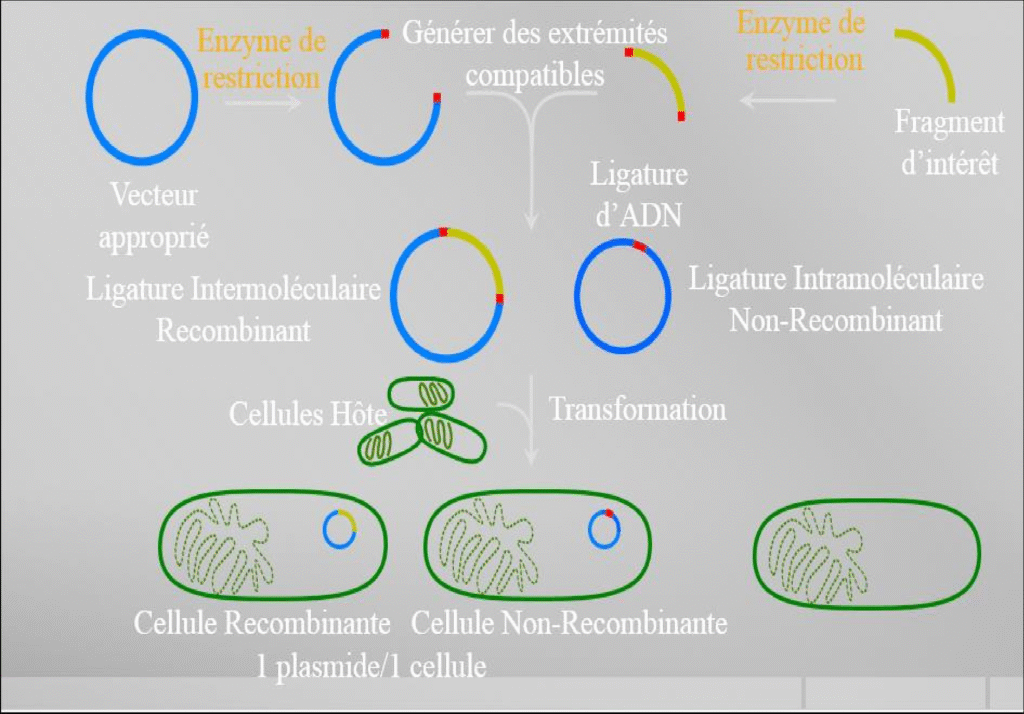

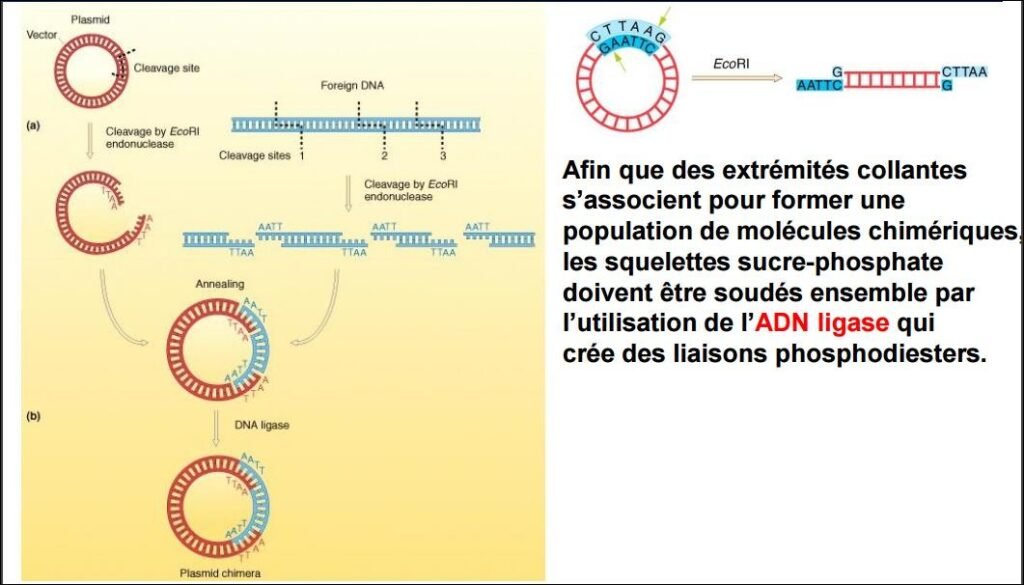

Applications des enzymes de restriction : clonage moléculaire

87

88

89

Applications : clonage moléculaire

Domaines applications

Protéines recombinantes (médicaments):

Insuline

Hormone de croissance

Albumine

Facteur VIII

Erythropoïétine (EPO)

Interféron

Animaux transgéniques (modèles Mdies)

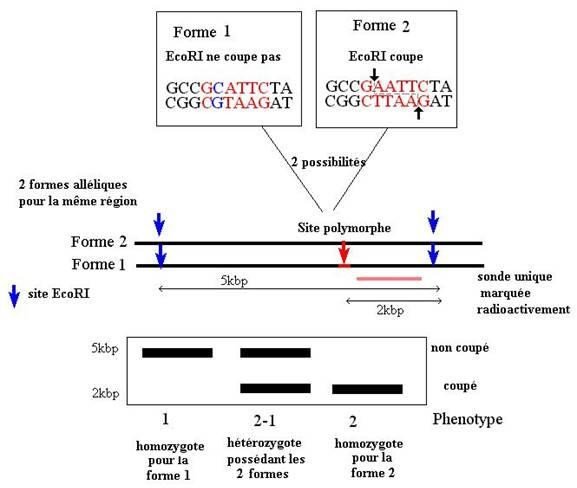

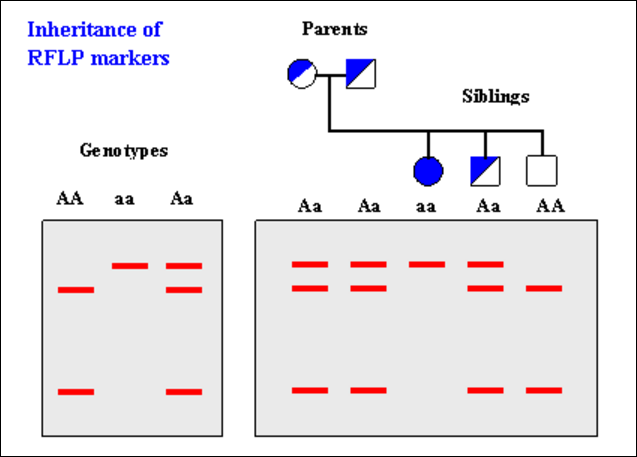

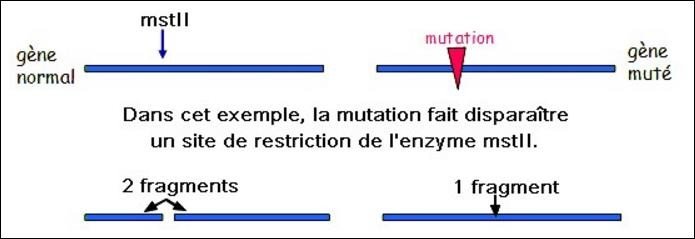

On distingue des sites de restriction obligatoires (toujours présents) et des sites de restriction variables

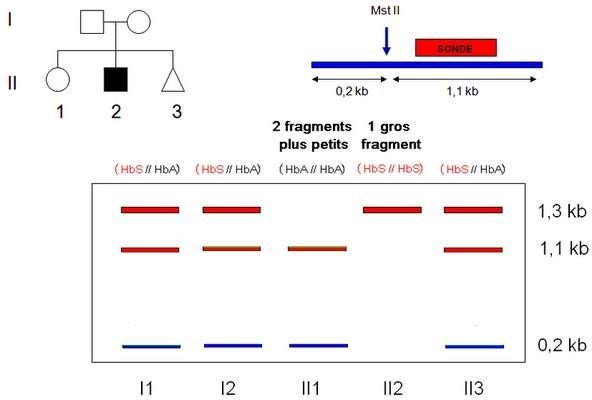

Mst II

1 2 3 4

Polymorphisme

5

20Kb

Après digestion avec la même enzyme, la longueur des fragments diffère d’un individu un autre

🞹

Variablité par la taille des fragments qui constitue un polymorphisme de restriction = RFLP (Restriction Fragment Lengh Polymorphism) : peut être utilisé comme marqueur génétique

92

Application des enzymes de restrictions : Diagnostic moléculaires des maladies génétiques

Séparation des fragments par électrophorèse (en fonction de leurs tailles)

Comment les enzymes de restriction peuvent-elles contribuer au dépistage d’un allèle muté : Ex de la drépanocytose, maladie génétique liée à la formation d’une hémoglobine anormale HbS

93