Les Acides aminés

Les Acides aminés

I-Introduction :

Définition :

Les Acides aminés (Aa) sont les constituants fondamentaux des protéines.

Plus de 300 acides aminés ont été inventoriés.

Ils sont synthétisés par les animaux, les micro-organismes et les végétaux.

Sources :

Exogène : apport alimentaire

Endogène : catabolisme des Protéines

On distingue deux catégories :

Les Aa naturels « standards » : 20 différents Aa trouvés présents dans des petits peptides ou bien formant des protéines.

Les Aa modifiés ; possèdent une structure modifiée, tels que : l’ornithine, la citrulline, l’hydroxyproline, l’hydroxylysine.

Certains sont impliqués dans des voies métaboliques : méthyl-histidine, homocystéine, acide hydroxybutyrique ….

Rôles :

Le rôles des acides aminés est multiple :

Structural : monomères des protéines.

Energétique : substrats énergétiques.

Métabolique : précurseurs de molécules d’intérêt biologique ou intermédiaires métaboliques (exp : les hormones polypeptidiques).

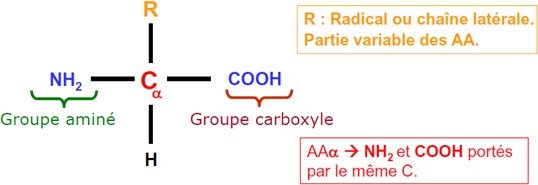

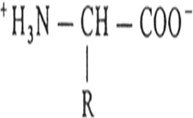

Structure d’un Aa :

Les Aa ont un motif structural commun, ils possèdent deux fonctions :

Une fonction acide carboxylique COOH et une fonction amine primaire NH2 ;

Ces deux fonctions sont portés par un même atome de carbone (noté • ou Cα).

Ils différent par la structure de la chaîne latérale R.

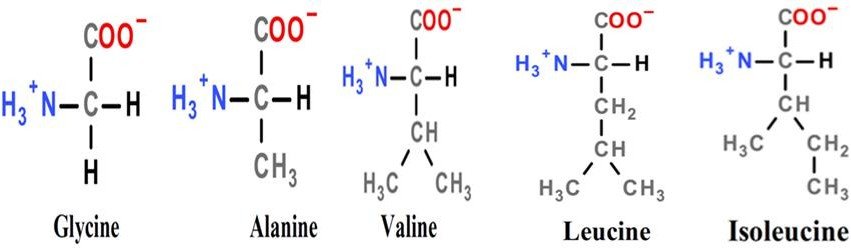

Classification des acides aminés naturels : 1-Les Aa apolaires :

À chaine aliphatique simple ou ramifiée :

Glycine=Glycocolle

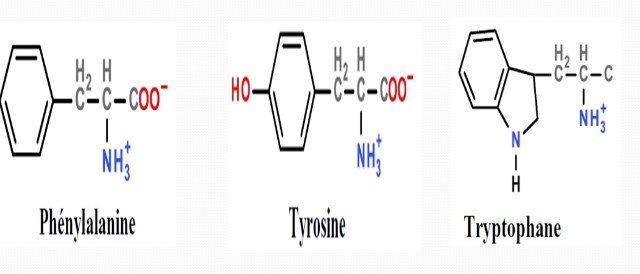

AA aromatiques :

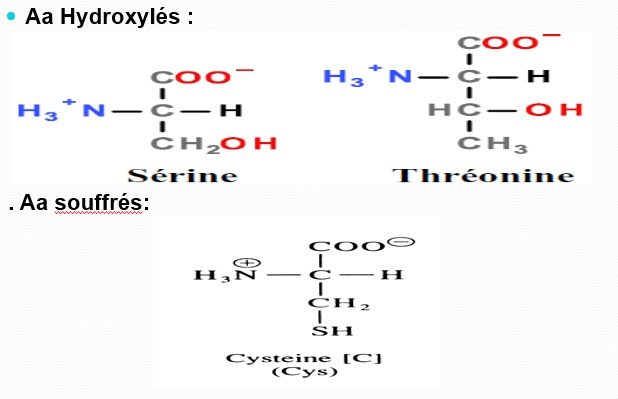

2-Les Aa polaires :

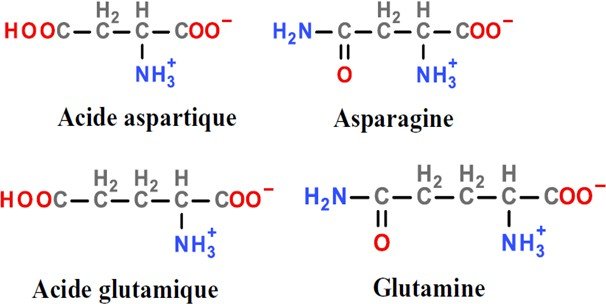

Aa diacides et leurs amides :

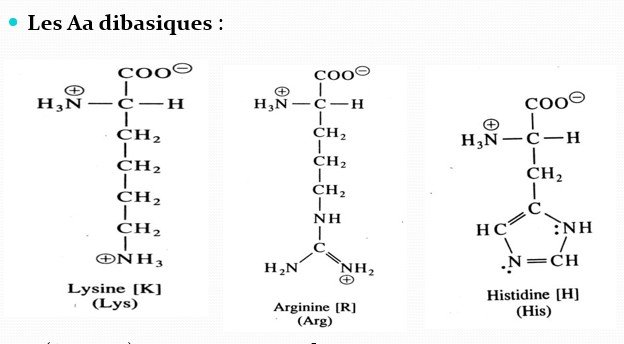

Les Aa dibasiques :

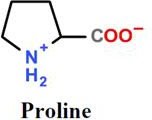

Proline: c’est un iminoacide apolaire

Nomenclature des AA :

| Nom | Code à 3 lettres | Code à 1 lettre | Nom | Code à 3 lettres | Code à 1 lettre |

| Alanine | Ala | A | Leucine | Leu | L |

| Arginine | Arg | R | Lysine | Lys | K |

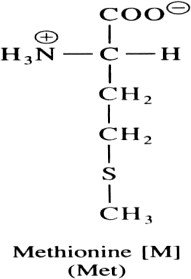

| Asparagine | Asn | N | Méthionine | Met | M |

| Acide aspartique | Asp | D | Phénylalanine | Phe | F |

| Acide glutamique | Glu | E | Proline | Pro | P |

| Cystéine | Cys | C | Sérine | Ser | S |

| Glutamine | Gln | Q | Thréonine | Thr | T |

| Glycine | Gly | G | Tryptophane | Trp | W |

| Histidine | His | H | Tyrosine | Tyr | Y |

| Isoleucine | Ile | I | Valine | Val | V |

Notion d’acides aminés essentiels (indispensables) :

Ce sont les Aa que l’organisme ne peut pas synthétiser de novo, ils doivent être apportés par l’alimentation.

Chez l’adulte il y a 8 AA indispensables :

La Valine, la Leucine, l’Isoleucine, la Phénylalanine, le Tryptophane, la Lysine, la Méthionine et la Thréonine.

Certains Aa sont dits : semi-essentiels, comme l’histidine et l’arginine

(+++chez le Nourrisson).

Dans certaines pathologies héréditaires certains AA deviennent essentiels, Exp : au cours de la phénylcétonurie (PCU) la tyrosine devient un AA indispensable.

Propriétés physico-chimiques des acides aminés :

Propriétés physiques :

1.1-Stéréochimie :

Les acides aminés comprennent tous, 1 ou 2 carbones asymétriques : ce sont des molécules chirales, à l’exception de la glycine.

L’atome de carbone asymétrique appelé centre de la chiralité est lié à quatre substituants différents donc substitué asymétriquement.

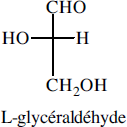

Il existe 2 stéréo-isomères de configurations différentes D-acide aminé et L-acide aminé, ces stéréo-isomères sont appelées “énantiomères”

Les configurations absolues de toutes les molécules dérivées du carbone sont rapportées au D-glycéraldéhyde [isomère (+)] et L-glycéraldéhyde [isomère (-)].

En règle générale les acides aminés présents dans les protéines naturelles appartiennent à la série L (Fonction NH2 à gauche du Cα)

Les Aa de configuration D sont présents dans certains produits naturels (exp : les peptides antibiotiques …)

-Cas d’acides aminés ayant un deuxième centre chiral : Il y a 2n structures isométriques (n = nombre de centres chiraux), ce qui correspond à 2 paires d’énantiomères.

-Des isomères qui diffèrent par un seul des centres asymétriques sont des

diastéréoisomères, exp : le carbone 3 (β) de la thréonine.

1.2-Pouvoir rotatoire des AA :

Les énantiomères possèdent une activité optique: C’est la propriété de dévier la lumière polarisée; placés dans le faisceau d’une lumière polarisée plane, ils provoquent la rotation du plan de polarisation.

Si la rotation s’effectue dans le sens des aiguilles d’une montre, on dit que la molécule est dextrogyre (+) Si la rotation s’effectue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, on dit que la molécule est lévogyre (-).

Le pouvoir rotatoire des Aa est mesuré dans les mêmes conditions que celles des glucides (à 20°C, raie du Na+ 546nm)

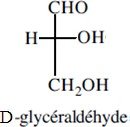

1.3-Propriétés spectrales :

Les solutions d’Aa sont incolores, ils absorbent la lumière en UV lointain (λ< 230 nm).

Les Aa aromatiques absorbent vers 280 nm (Tyr,Trp), la Phe absorbe vers 260nm ; c’est une propriété très utile pour leur dosage.

Les propriétés chimiques :

2.1- Solubilité :

Les Aa sont solubles dans l’eau : Les plus solubles sont ceux qui portent des radicaux polaires comme NH2, COOH ou OH (sérine).

Les Aa sont faiblement solubles dans l’alcool.

2.2-Propriétés ioniques :

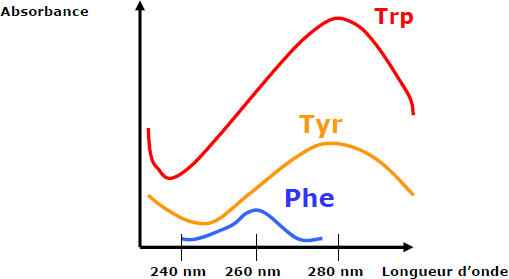

Les aminoacides possèdent deux groupements ionisables :

1 fonction acide -COOH et 1 fonction basique -NH2.

A pH convenable ils prennent la forme dipolaire ou ion mixte, ce sont des molécules amphotères : ils peuvent agir comme des acides en milieu alcalin et comme des bases en milieu acide.

Selon l’équilibre de Bronsted :

Le point isoélectrique (pHi) :

tous les acides aminés possèdent un point isoélectrique pour lequel l’Aa en solution tamponnée a une charge nette nulle.

L’Aa apparait à ce pH comme étant neutre (zwitterion), il ne migre pas à l’électrophorèse (mobilité nulle).

Caractère amphotère :

+

En milieu acide : l’Aa accepte un proton H se comporte comme une base.

+

+H

sur le groupement COO-, il

+

En milieu alcalin : l’Aa perd un proton H comporte comme un acide.

Les courbes de titration : voir planches

+

du groupement NH3 ; il se

+

+H

2.3 Réactions chimiques des AA :

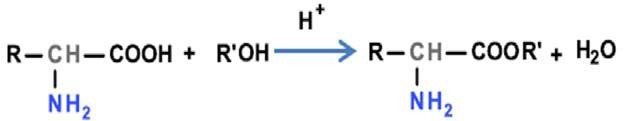

A/Propriétés liées au groupement carboxylique :

Estérification par un alcool : en présence d’un acide fort .Réaction utilisée pour séparer les aminoacides en chromatographie phase gazeuse en produisant des dérivés esters butyliques.

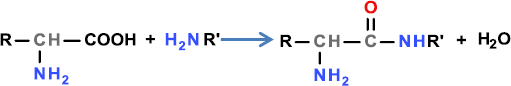

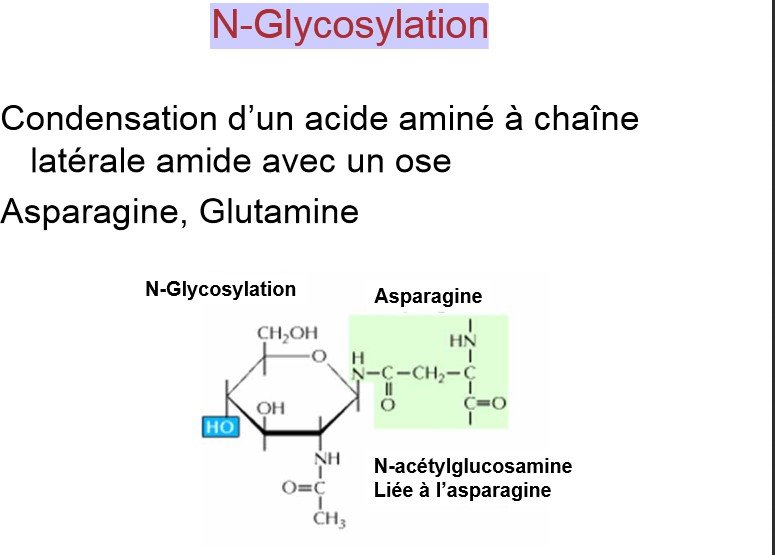

Formation d’amide :

ème

Quand l’amine est un 2 Aa on a la formation de la liaison peptidique, c’est la

synthèse peptidique (lier le carboxyle d’un aminoacide avec l’amine du suivant).

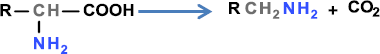

Réaction de décarboxylation : synthèse d’amine par voie chimique ou enzymatique (décarboxylase).

B/Propriétés liées au groupement NH2 :

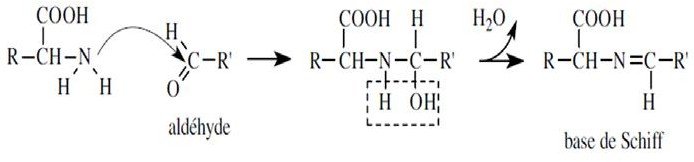

Formation d’imine « base de Schiff » : réaction avec un aldéhyde: addition de carbonyle.

sauf la proline qui contient une fonction amine secondaire.

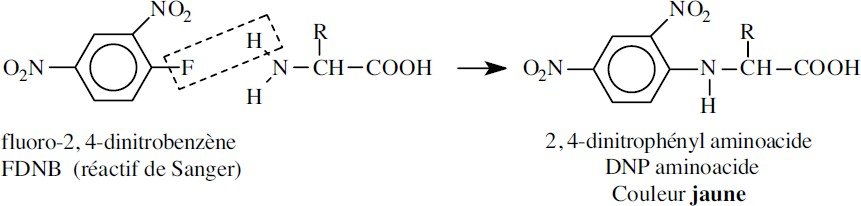

Action du 1-fluoro 2,4- dinitrobenzène (FDNB) : la réaction de SANGER

, le FDNB réagit facilement avec la fonction NH2 pour former un dérivé N-2,4- dinitrophénylé (DNP-AA). Ce composé jaune est facile à identifier par chromatographie et doser par spectrophotométrie à 360 nm.

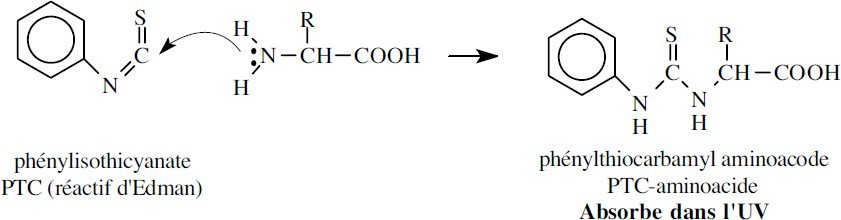

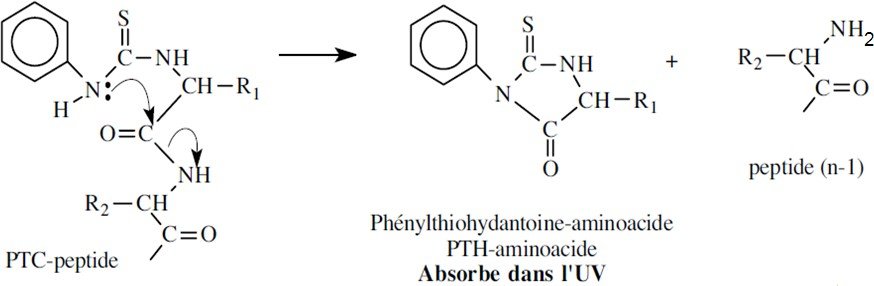

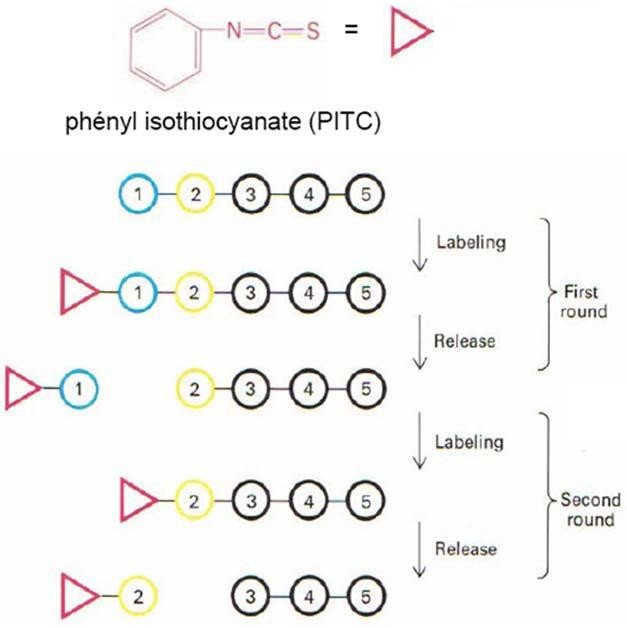

Action de la phénylisothiocyanate (PTC) : la réaction d’Edman

l’Aa réagit par son groupement NH2 avec la phénylisothiocyanate en milieu alcalin (pH=9), puis cyclisation en milieu acide pour donner un dérivé phénylthiohydantoine- aminoacide (PTH-aminoacide) qui absorbe dans l’UV (ʎ= 320nm/ 269nm) et facilement séparable par chromatographie.

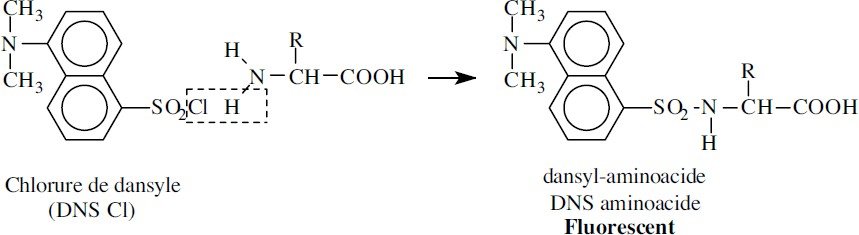

La Dansylation :

L’action du chlorure de dansyle (1-diméthyl-amino-naphtalène-5-sulfonyle) donne un dansyl –aminoacide (DNS-AA) stable et fluorescent.

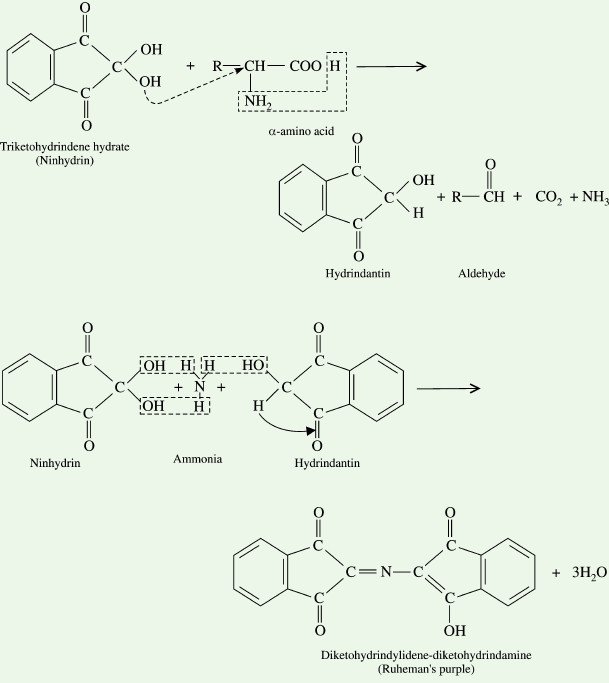

La réaction avec la Ninhydrine :

très connue et très utilisée, elle se déroule en 2 temps et à chaud, donne un produit violet (pourpre de Ruheman) pour les amines primaires (lecture de la DO à 553nm), et un produit jaune pour les iminoacides : proline (lecture de la DO à 440nm).

Permet la révélation des Aa à l’électrophorèse et en chromatographie.

C- Propriétés de la chaine latérale :

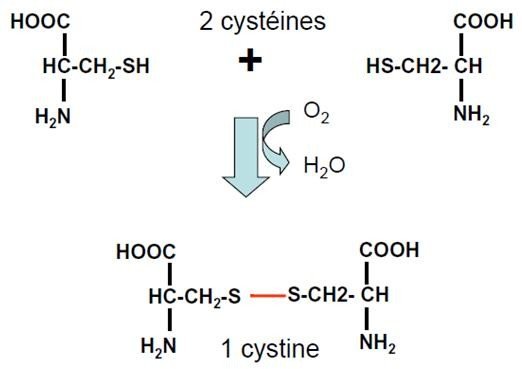

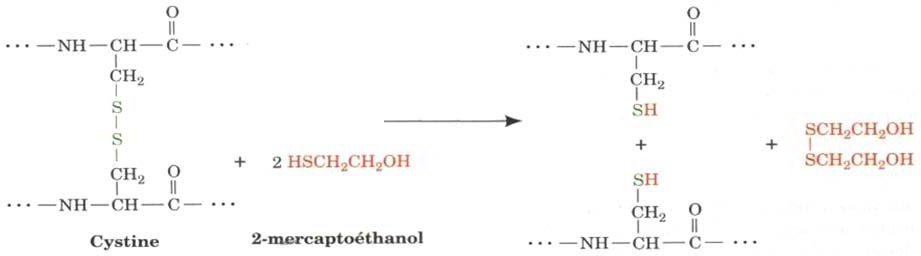

Groupement thiol : Oxydation des SH (de la cystéine) et formation des ponts disulfures (formation de cystine).

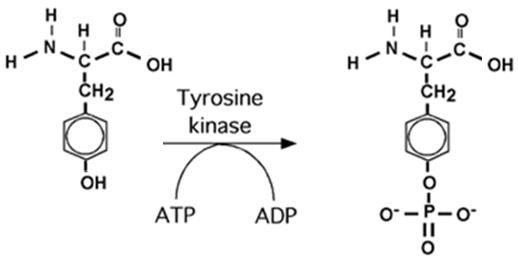

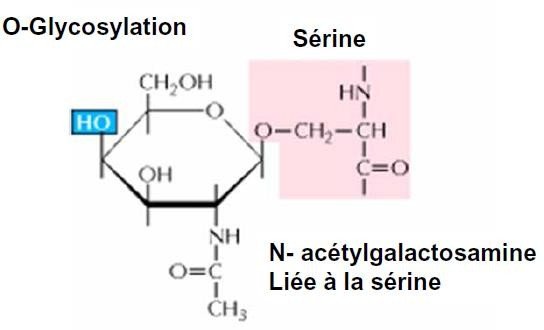

La fonction alcool de la sérine et la thréonine, la fonction phénol de la tyrosine aussi :

Phosphorylation par l’acide phosphorique, formation d’un ester phosphate.

VI/ Séparation, évaluation qualitative et quantitative des Acides aminés : I/ Les méthodes chromatographiques :

C’est la séparation de composés entre deux phases : mobile et stationnaire

La chromatographie sur papier : abandonnée

C’est la séparation entre «phase hydrophile» et « phase hydrophobe ».

Migration des Aa par capillarité sur le papier (Whatman).

La révélation des taches se fait par pulvérisation de la ninhydrine (+ léger chauffage)

L’identification des différents Aa du mélange se fait par comparaison avec des témoins (étalons).

Chromatographie sur couche mince (CCM) :

Phase stationnaire : le support de chromatographie : une couche de faible épaisseur(0.25mm) de cellulose ou de gel de silice, fixée sur une plaque de verre ou de matière plastique.

Phase mobile : solvant(s) organique.

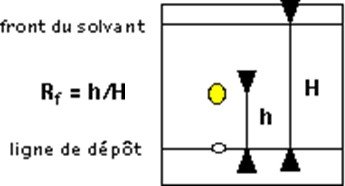

Pour caractériser les composés : on mesure le rapport frontal Rf = distance parcourue par le soluté / distance parcourue par le solvant.

Protocole de la CCM :

Placer le solvant dans la cuve sur une hauteur de 2 cm et fermer hermétiquement (couvercle).

Tirer un trait de crayon sur la cellulose de la plaque à 3 cm du bord et parallèlement à lui sans arracher le matériau et sans le toucher avec les doigts.

Prendre le capillaire disposé dans le tube contenant l’échantillon à analyser, essuyer son extrémité avec un essuie-tout puis déposer une microgoutte (2µl) sur le trait à 1 cm du bord latéral gauche de la plaque (la tache formée n’excède pas 2 mm de diamètre).

Prendre soin de ne pas arracher la cellulose avec le capillaire.

Procéder de la même manière pour chacune des 10 solutions d’acides aminés disposées dans les tubes en espaçant les gouttes d’environ 1 cm (les étalons).

Faire un deuxième dépôt de l’hydrolysat à 1 cm du bord latéral droit de la plaque.

Placer la plaque dans la cuve à chromatographie contenant le solvant de développement : butanol, acide acétique, eau (70, 18, 12 ; v %).

Le solvant ne doit pas atteindre le trait de crayon et le flacon ne doit plus être manipulé. Fermer hermétiquement le flacon.

Laisser 45 minutes.

Sortir la plaque avec des pinces et la sécher avec un sèche-cheveux (air froid).

Sous hotte, tremper la plaque rapidement dans le révélateur puis laisser évaporer l’essentiel du solvant sous la hotte.

Finir au sèche-cheveux chauffant (ou placer à l’étuve à 80°C et surveiller pour ne pas “cuire” les plaques) jusqu’à apparition des taches.

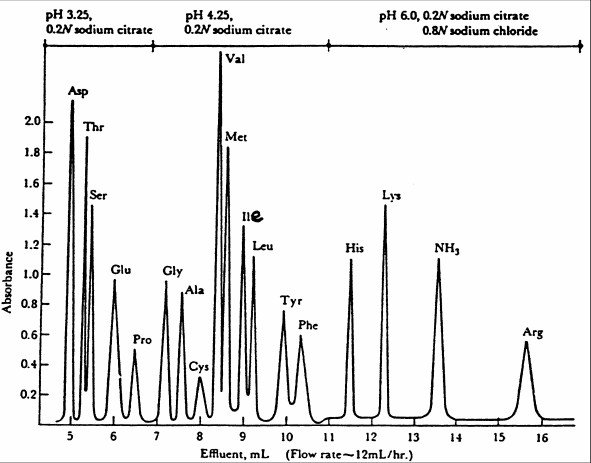

chromatographie sur résine échangeuse de cations :

Excellent procédé qui permet une évaluation qualitative et quantitative des Aa.

Technique actuellement automatisée.

Les phases stationnaires utilisées en chromatographie à ions sont des résines échangeuses d’ions synthétiques, soit des « matériaux polymériques de masse molaire élevée qui contiennent de nombreux groupements fonctionnels ioniques par molécule. »

une phase stationnaire peut contenir soit des groupements fonctionnels

anioniques (pour les échanges de cations), soit cationiques (pour les échanges d’anions).

Protocol :

La 1

ère

étape consiste à filtrer le mélange à analyser des Aa à travers une

résine échangeuse de cations (porte des groupements sulfoniques SO3-) liés à un squelette de polystyrène et divinylbenzéne.

À un pH acide par rapport à leur pHi les Aa se trouvent sous forme de

cations et se lient aux gpmts SO3-

On va éluer les Aa en utilisant des solutions tampons , en augmentant le pH et la force ionique.

La charge positive des Aa est progressivement neutralisée et leur liaison avec les gpmts SO3- est rompue.

Les Aa sont élués de la colonne en fonction de leur pHi et se retrouvent dans l’éluat.

ème

La 2 étape est celle de l’analyse quantitative

Consiste à rajouter à l’éluat de la ninhydrine à chaud, la réaction se développe et lecture des DO à 570/440 nm.

Un détecteur de conductivité est souvent utilisé avec ce type de chromatographie vu la nature ionique des Aa.

Les Aa sont identifiés par la position de leur pic de chromatographie et leur concentration mesurée par la surface des pics.

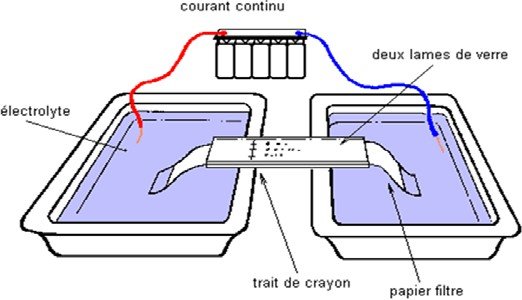

II-L’électrophorèse :

C’est la migration de particules chargées, une fois placées dans un champ électrique.

À un pH donné (pH tampon), les Aa chargées électriquement peuvent exister en solution comme cations (+) ou anions (-).

-Un dépôt du mélange à séparer est placé au milieu du papier absorbant qui est humecté par la solution tampon.

-Le papier est connecté à deux électrodes, lorsque le courant électrique est établi :

les cations (chargées positivement) se déplacent vers l’électrode négative ou cathode (-) : pHi ˃ pH tampon

les anions (chargées négativement) se déplacent vers l’électrode positive ou anode (+): pHi < pH tampon

l’acide aminé qui ne migre pas est celui dont le pHi= pH tampon

La vitesse de chaque espèce migrante (mobilité électro phorétique) dépend du pH de la solution tampon et du point isoélectrique de l’acide aminé.

Révélation des Aa par la ninhydrine.

III-Autres méthodes :

La chromatographie en phase gazeuse.

La chromatographie liquide haute performance (HPLC)

La chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse,

Les peptides

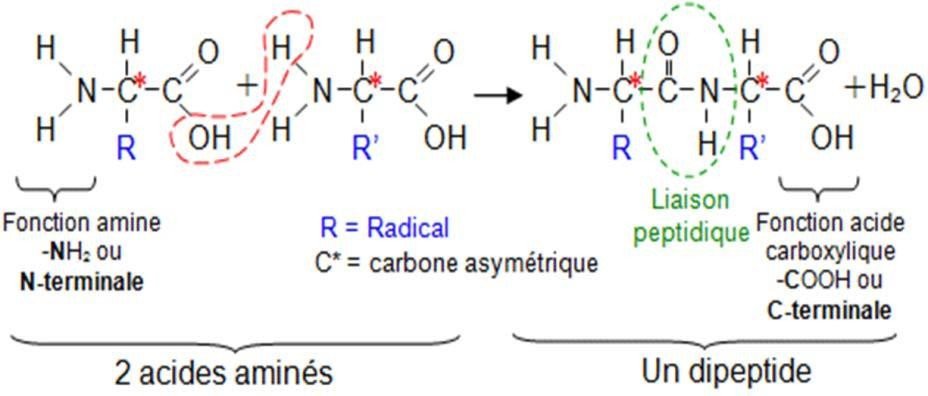

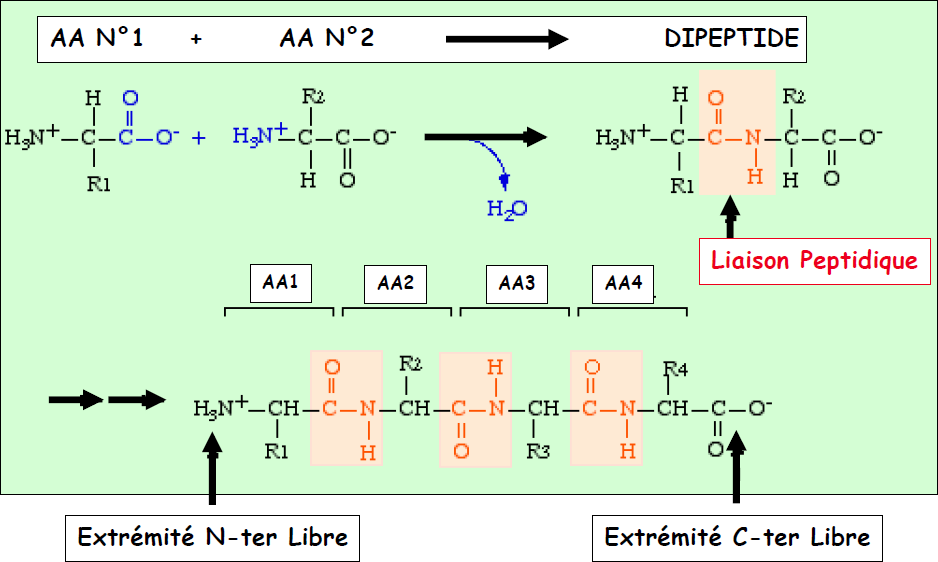

Définition de la liaison peptidique :

La réaction du groupe carboxylique d’un acide aminé avec le groupement aminé de l’acide aminé suivant, permet de former un amide secondaire avec élimination d’une molécule d’eau.

Cette liaison, s’appelle liaison peptidique, permettant la formation d’un dipeptide, tripeptide, tétrapeptide, pentapeptide,….. etc

Un peptide comprend au moins deux résidus Aa.

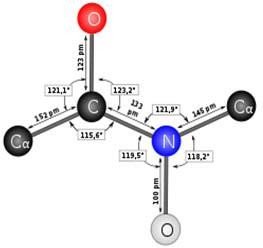

Caractéristiques de la liaison peptidique :

La liaison peptidique est une liaison qui est : stable, rigide et plane.

La distance entre les atomes de C et N sont plus petite que dans une liaison simple.

Les atomes qui participent à cette liaison (les 6 atomes Cα, C, O, N, H et Cα) se trouvent dans un même plan.

Les atomes de Cα sont en position trans par rapport à la liaison C-N.

La libre rotation autour de la liaison C-N est impossible (importance pour la conformation des protéines).

Cette liaison est stabilisée grâce à la formation d’un hybride de résonnance.

Mode de représentation et nomenclature d’une séquence peptidique :

La liaison peptidique permet la formation:

d’un dipeptide avec deux Aa; tri peptide avec trois Aa; Tétra peptide: 4Aa,….

Une chaine à 10 acides aminés est un oligopeptide.

Des chaines de 10 à 100 acides aminés: polypeptide.

Les chaines encore plus longues forment des protéines.

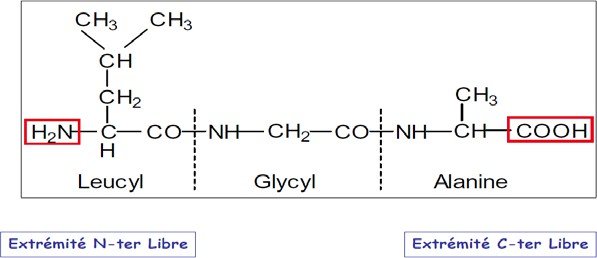

Le nom du peptide commence toujours par la gauche, c’est-à-dire par l’extrémité NH2 terminale, chaque acide aminé est affecté du suffixe -yl, sauf pour le dernier Aa (COOHt) qui garde son nom complet.

Exemple : Leucyl- Glycyl- Alanine

Détermination de la composition en Aa d’un peptide :

C’est l’identification des acides aminés constitutifs d’un peptide ou d’une protéine.

Cette étape comporte :

La rupture de la séquence peptidique par hydrolyse des liaisons peptidiques (chimique ou enzymatique)

L’analyse qualitative et quantitative des acides aminés du mélange obtenu.

Hydrolyse chimique des liaisons peptidiques :

La méthode la plus utilisée

A/ Hydrolyse totale en milieu acide par l’acide chlorhydrique (HCl) à 6 Mol/L, et à chaud (105°C), pendant 24-72 h environ.

Inconvénients : cette hydrolyse

détruit le Tryptophane

Détruit partiellement la Met, Ser et Thr.

Les amides sont transformés en leur acide (la Glutamine en Glutamate) et (l’Asparagine en Aspartate) avec libération de NH3.

B/ Hydrolyse totale alcaline :

Elle se fait par de la soude (NaOH) à 4 Mol/L à chaud (110°C) pendant 4 à 8 heures environ.

Inconvénients:

détruit la Sérine, l’Arginine, la Thréonine et la Cystéine,

Utilisation limité à la détermination de la teneur en Tryptophane.

Hydrolyse enzymatique (Protéolyse) : spécifique

Intérêt : Détermination de la teneur en Asparagine, en Glutamine et en Tryptophane d’un peptide, qui sont détruits par les méthodes chimiques.

Inconvénient : risque d’autolyse des enzymes.

Utilisée pour une dégradation partielle.

4.3-Analyse qualitative et quantitative :

L’analyse des acides aminés du mélange obtenu après hydrolyse comporte :

une séparation des Aa par électrophorèse ou par chromatographie sur résines échangeuses d’ions, suivie du dosage de chaque acide aminé par la réaction colorée à la Ninhydrine.

Ceci donne la composition qualitative et quantitative du peptide (Identification des acides aminés et de leurs pics).

Séquençage des peptides :

La séquence des Aa dans un peptide (ou protéine) est l’ordre dans lequel ils sont liés.

Les principes du séquençage sont :

Détermination des Aa N et C terminaux

Hydrolyse de la chaine peptidique en oligopeptides et séparation des fragments par chromatographie ou électrophorèse.

Détermination des Aa N et C terminaux de chaque oligopeptide

Comparaison avec la méthode d’Edman

Hydrolyse dans des conditions différentes (exp: changer d’enzyme) et refaire la même démarche.

A/Détermination de l’Aa N-terminal :

1/ par méthode chimique :

Méthode de Sanger (FDNB) : réagit avec la fonction NH2t pour donner un peptide dinitrophenylé, après hydrolyse acide totale, libération des Aa dont le

DNP-Aa Nt, qu’on va identifier par chromatographie ou dosage à 360nm.

Méthode de dansylation : chlorure de Dansyl (DNS-Aa)

Dégradation par récurrence d’Edman : méthode de référence (utilise la PTC) :

La réaction avec l’Aa Nterminal d’un peptide (n AA) libère un PTH-Aa et un peptide amputé de son AA N-terminal (n-1 AA), après hydrolyse et lavage, et en répétant le processus, on peut déterminer la structure primaire des peptides et des protéines (la séquence des Aa dans l’ordre)

– Méthode automatisée actuellement (séquenceurs)

2/ par méthode enzymatique : spécifique

Exopeptidase de type Aminopeptidase,

exp: la Leucine aminopeptidase qui détache tous les Aa de l’extrémité Nt sauf la proline.

B/ Détermination de l’extrémité C-terminal :

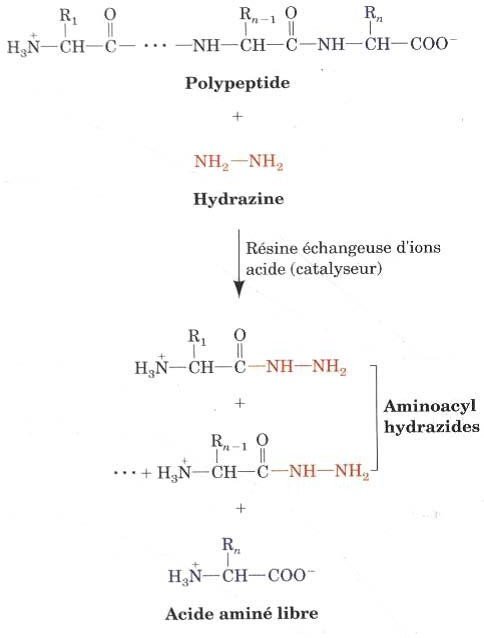

1/ par méthode chimique :

Hydrazinolyse : L’hydrazine (H2N-NH2) à 100°C attaque toutes les liaisons peptidiques et donne des dérivés hydrazide d’acide sauf pour l’acide aminé C- terminal.

2/ par méthode enzymatique : Exopeptidases

La carboxypeptidase A: extraite du pancréas, elle détache les Aa COOHt sauf la Gly, Lys, Arg.

La carboxypeptidase B: extraite du pancréas

détache les Aa COOHt basiques (Lys, Arg) sauf si la proline est l’avant dernier Aa.

La carboxypeptidase C: COOH-t de tous les Aa

La carboxypeptidase Y:COOHt de tous les Aa sauf la Gly.

C/Détermination des Aa intra-chaines :

Enzymes de type endopeptidase :

La Trypsine (Ez pancréatique) : coupe du coté CO de la Lys et Arg (sauf si il ya la proline)

La chymotrypsine (Ez pancréatique) : coupe du coté CO des Aa aromatiques Tyr, Phe et Trp (sauf présence de Pro).

La pepsine (Ez du suc gastrique) : coupe du coté CO de la Leu et des Aa aromatiques.

Autres Ez :

La papaine (extraite du latex de papaye), l’élastase, la thermolysine,…

Méthode chimique :

Le N-bromosuccinimide: CO de la Tyr, Trp

–

Le Bromure de Cyanogène (BrCN ) : CO de la Méthionine.

– Rupture des ponts disulfures (Cystéine) : intra-chaines et interchaines.

oxydation par l’acide performique :

Transforme la cystéine et la cystine en acide cystéique (HSO3)

réduction par le B-mercaptoéthanol :

Quelques peptides d’intérêt biologique :

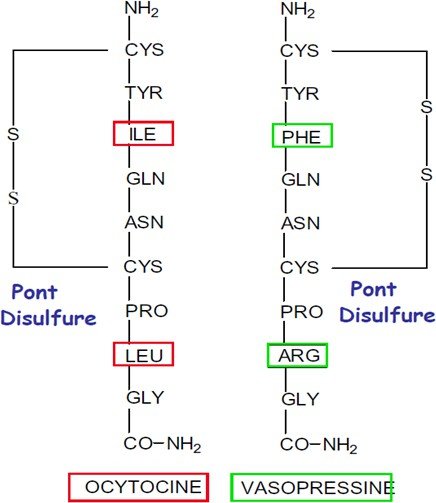

A/ Les hormones post-hypophysaires :

l’Ocytocine : peptide constitué de 9 Aa, agit sur la contraction du muscle utérin et la production de lait par les glandes mammaires.

ème

la Vasopressine (ADH) : même structure sauf pour 2 résidus (3ème/8

Aa), a une action anti-diurétique et hypertensive.

B/ Les hormones antéhypophysaires:

– l’hormone adrénocorticotrope (ACTH) :

peptide de 39 Aa, son extrémité NH2t (Ser); l’extrémité COOHt (Phe), stimule le cortex surrénalien pour la sécrétion du cortisol.

-La mélanostimuline (MSH): 13 Aa stimule les mélanocytes et participe à la thermorégulation ( la T° centrale)

-B-endorphine: 31 Aa possède une action antalgique et analgésique (morphine endogène).

–L’hormone thyréotrope (TRH) : Appelée thyrotropin-releasing hormone, également thyréolibérine, hormone peptidique produite par l’hypothalamus qui stimule la synthèse et la libération de la thyréostimuline (TSH) et de la prolactine par l’hypophyse antérieure.

Il s’agit d’un tripeptide ayant pour séquence (pyro)Glu–His- Pro-NH2.

C/ les hormones pancréatiques :

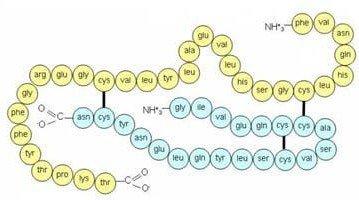

l’insuline : hormone polypeptidique hypoglycémiante (51 Aa), synthétisée par les cellules B des ilots de Langherans du pancréas, constituée de 2 chaines polypeptidiques (A et B) unies entres elles par 2 ponts disulfures:

Chaine A Cys (7) Cys (7) chaine B

Chaine A Cys (20) Cys (19) chaine B

-Chaine A : 21 Aa son extrémité NH2t (Gly) ; l’extrémité COOHt (Asn), avec un pont disulfure intra-chaine (Cys 6- Cys11)

-Chaine B : 30 Aa son extrémité NH2t (Phe) ; l’extrémité COOHt (Thr),

Le glucagon :

Peptide constitué de 29 Aa, hormone pancréatique hyperglycémiante à chaine monocaténaire, son extrémité NH2t (His); l’extrémité COOHt (Thr).

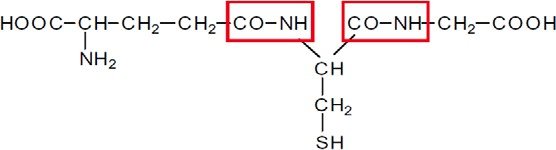

D/ le Glutathion :

Tripeptide : γglutamyl-cystéinyl-glycocolle.

Liaison avec la fonction γcarboxylique.

– Rôle: dans les mécanismes de défenses anti-oxydantes.

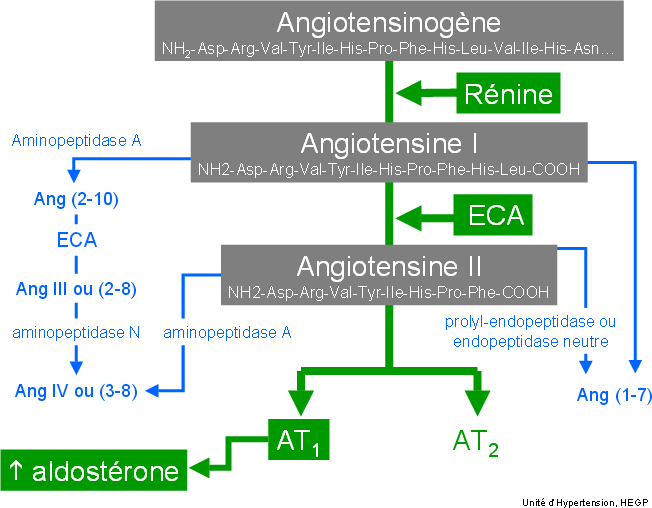

E/Système rénine-angiotensine :

Son précurseur est l’angiotensinogène, ses 10 Aa du coté NH2t sont clivés par la rénine en angiotensine I (Ang I)

l’enzyme de conversion (ECA) secrétée par les cellules endothéliales vasculaires, et les cellules épithéliales des reins, convertit l’Ang I (10Aa) en Ang II (8Aa) (enlève His, Leu COOHt)

L’Angiotensine II se lie à ses récepteurs AT1 et AT2: dans le cœur, les vaisseaux, les glomérules, le cerveau et les surrénales.

L’Ang II est un puissant vasoconstricteur, inotrope positif, stimule la sécrétion d’aldostérone (action hypertensive).