ASTHME BRONCHIQUE

Introduction : L’asthme est une maladie plurifactorielle.

Chez le même individu, plusieurs facteurs sont susceptibles de déclencher des crises.

Il existe le plus souvent un facteur prédisposant, héréditaire.

Les facteurs d’environnement sont nombreux, les facteurs allergiques sont les plus importants.

L’asthme se définie par une dyspnée sifflante, paroxystique, volontiers nocturne, réversible spontanément ou sous l’effet du traitement.

La crise d’asthme est définie par un accès paroxystique de durée brève.

Les symptômes cèdent rapidement, spontanément ou après inhalation de bronchodilatateurs de courte durée d’action (BDCA).

L’exacerbation asthmatique est définie par la persistance des symptômes respiratoires au-delà de 24 heures, quel que soit le mode de début, progressif ou brutal

L’asthme aigu grave (AAG) est une crise ne répondant pas au traitement, ou dont l’intensité est inhabituelle dans son évolution ou sa symptomatologie.

Elle peut évoluer vers l’insuffisance respiratoire aiguë, menaçant alors le pronostic vital.

Physiopathologie

L’asthme est une maladie complexe qui associe plusieurs types d’anomalies :

un spasme du muscle lisse bronchique

une inflammation, caractérisée par une infiltration cellulaire, où dominent les polynucléaires éosinophiles (l’asthme est considéré comme une bronchite chronique à éosinophiles) aux côtés desquels on trouve des polynucléaires neutrophiles, des lymphocytes et des monocytes.

une hypersécrétion de mucus et une hypertrophie des glandes à mucus.

Cette hypersécrétion participe à la formation des bouchons muqueux obstruant les bronches

on insiste aujourd’hui aussi sur l’importance des lésions de l’épithélium bronchique conduisant à une mise à nu de la membrane basale et des terminaisons nerveuses sensibles à l’irritation et à une facilitation de la pénétration des allergènes et des agents irritants nocifs.

Outre l’éosinophile et les cellules inflammatoires et immunocompétentes, les mastocytes jouent un rôle essentiel dans la physiopathologie de l’asthme puisqu’il est la cible de la réaction antigène-anticorps, spécifique de l’asthme allergique, et qu’il libère les médiateurs à l’origine de la crise initiale.

L’asthme met donc en jeu toute une série de médiateurs dont les effets vont se succéder, s’associer ou s’inhiber.

L’importance de ces phénomènes physiopathologiques de base évolue dans le temps et on peut en effet distinguer chronologiquement trois étapes :

Une réaction initiale, qui survient immédiatement après l’inhalation de l’antigène,caractérisée surtout par une bronchoconstriction,

une phase dite tardive qui survient 6 à 12 heures après la réaction initiale et où la réaction cellulaire et inflammatoire est importante ;

Un passage à la chronicité lorsque les crises se succèdent : l’inflammation s’installe et on assiste à la mise en place d’une hyperréactivité bronchique, caractéristique de la maladie asthmatique.

Cette phase est marquée par la détérioration des fonctions respiratoires en dehors des épisodes critiques ; elle est dominée par l’inflammation chronique et l’installation d’un processus de fibrose bronchique.

L’hyperréactivité bronchique est explorée par le test à la métacholine.

Se reporter au tableau 1 et figure 1.

Evaluation de la crise d’asthme :

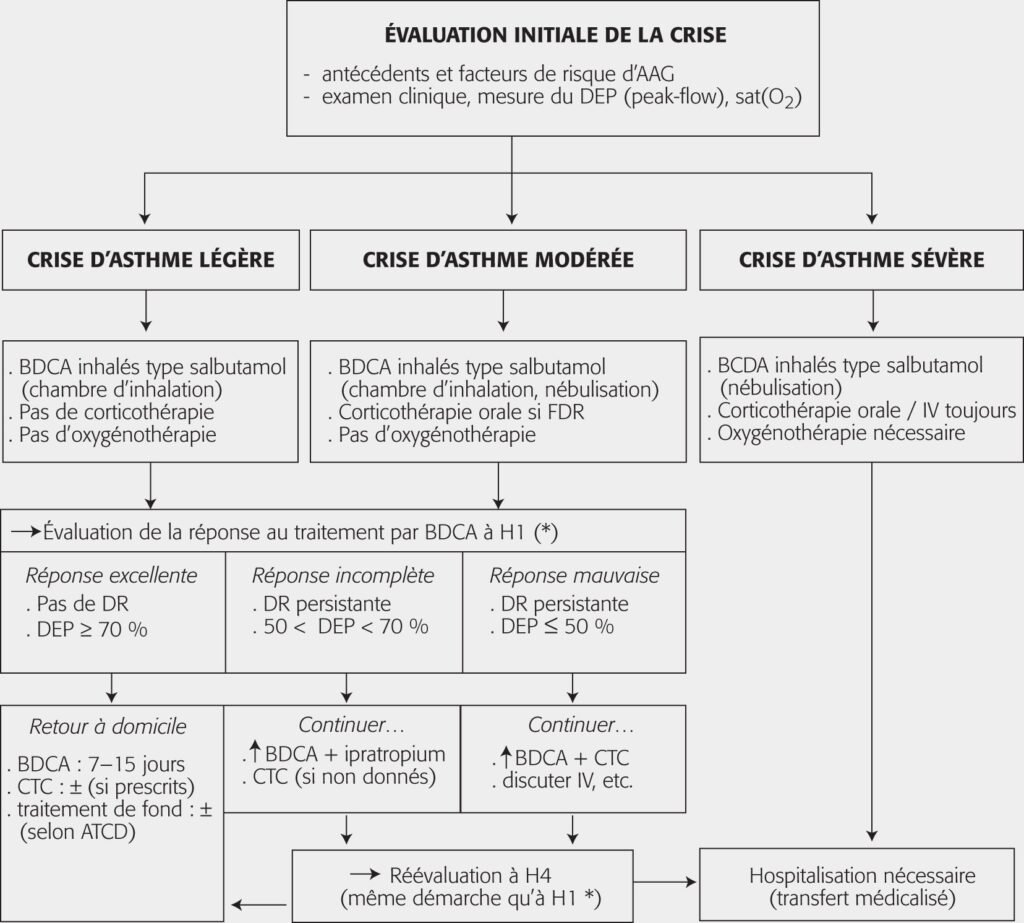

En fonction de certains paramètres (tableau), une crise d’asthme peut être qualifiée de légère, modérée ou sévère.

La présence d’un seul signe suffit au diagnostic de crise sévère.

| Crise légère | Crise modérée | Crise sévère |

| Râles sibilants± toux | Râles sibilants± toux | Sibilant rareMurmures vésiculaires diminuées ou absentes |

| FR normalePas de détresse respiratoire DR Pas de cyanose | FR élevéeMise en jeu des muscles inspiratoires accessoires | FR>30c/minDR franche + cyanose |

| Activité normaleParole normale | Marche difficileChuchote de quelques mots | Activité impossibleTrouble de l’élocution |

| SaO2≥95% | SaO2entre 90-95% | SaO2<90% |

Conduite à tenir devant une crise d’asthme :

Chercher les signes de gravité de la crise :

La présence de signes de crise sévère nécessite une évaluation médicale, au mieux hospitalière, avec surveillance de plusieurs heures pour juger de l’évolution.

Une hospitalisation est toujours nécessaire lorsqu’une amélioration franche n’est pas observée.

Les critères d’hospitalisation doivent également tenir compte du terrain de l’enfant et de ses antécédents (notamment des facteurs de risque d’AAG), ainsi que des critères non spécifiques de recours aux soins et d’environnement social

Moyens thérapeutiques et indications

La prise en charge d’une crise d’asthme constitue une urgence thérapeutique

La mise en condition d’une crise modérée à sévère évaluée en milieu hospitalier impose : une libération des voies aériennes, la mise en position 1/2 assise, un monitoring cardiorespiratoire, une oxygénothérapie adaptée à la saturation en oxygène.

Des signes de gravité extrêmes doit faire poser un abord veineux et prévenir le réanimateur.

béta2-mimétique de courte durée d’action (BDCA) : c’est le traitement de 1ère intention quel que soit le niveau de gravité.

La voie inhalée est la voie d’administration préférentielle.

Principales molécules utilisées :

salbutamol (Ventoline®) ;

sulfate de terbutaline (Bricanyl®).

Modes d’administration possibles :

aérosols-doseurs avec chambre d’inhalation : 1 bouffée (100 μg) pour 2 kg de poids (10 bouffées maximum) équivalent salbutamol ;

nébulisations avec 6–8 L d’oxygène (avantage de ne nécessiter aucune coopération surtout chez l’enfant) : 150 μg/kg/nébulisation d’équivalent salbutamol, soit 1 dosette 1,25 mg (0–10 kg), 2,5 mg (10–16 kg), 5 mg (> 16 kg) équivalent salbutamol.

L’administration est répétée toutes les 20 minutes pendant 1 heure.

La situation clinique doit ensuite être réévaluée, avant de réitérer éventuellement ce même schéma thérapeutique en fonction de l’amélioration ou non des symptômes respiratoires.

Les anticholinergiques de synthèse : Le bromure d’ipratropium (Atrovent®) est un bronchodilatateur ayant un intérêt additionnel aux BDCA en cas de crise sévère, dans la 1re heure de traitement, avec comme schéma thérapeutique : 3 nébulisations de 0,25 mg pour les enfants d’âge < 6 ans, 0,50 mg pour l’adulte et les enfants d’âge ≥ 6 ans

Corticothérapie orale : elle est toujours indiquée en cas de crise d’asthme sévère, et souvent en cas de crise modérée.

La voie préférentielle est la voie orale.

La voie parentérale doit être réservée à la crise sévère ou en cas de troubles de la conscience

La corticothérapie inhalée n’est en aucun cas un traitement de la crise d’asthme.

Principales molécules utilisées :

la bétaméthasone (Célestène®) ;

la prednisone (Cortancyl®) ;

la prednisolone (Solupred®).

La posologie habituelle est de 1 à 2 mg/kg/j d’équivalent prednisone (sans dépasser 60 mg) en 1 prise, pour une durée de 3 à 5 jours (sans décroissance progressive).

L’antibiothérapie est rarement indiquée, même si la crise d’asthme est sévère ou fébrile.

En effet, les virus r