Physiopathologie de l’insuffisance rénale

Introduction :

L’insuffisance rénale aiguë (IRA) ou chronique, est un problème fréquemment rencontré dans la pratique clinique et grevé de complications potentiellement graves.

Une attention particulière doit être prêtée au diagnostic en identifiant les facteurs de risque et en utilisant judicieusement les examens complémentaires, tant les étiologies de l’IRA sont nombreuses.

Le traitement spécifique de la cause sous-jacente est essentiel tout en limitant les agressions sur le rein.

La probabilité de survenue d’une insuffisance rénale chronique(IRC) étant augmentée.

Rappel anatomo-physiologique :

Rôle physiologique de rein : Le rein exerce une fonction vitale = contrôle étroitement la composition du milieu intérieur et assure :

L’excrétion : des déchets du métabolisme protéique (urée, créatinine, ammoniaque), des purines (acide urique, allantoïne), des substances organiques complexes, d’origine endogène ou exogène : toxines, médicaments….

l’homéostasie du milieu intérieur :

pH (bilan H+ nul), • kaliémie (bilan K+ nul)

pression artérielle moyenne• calcémie

osmolarité (bilan Na+ nul) • volémie (bilan de l’eau = o)

Rôle endocrine

Synthèse et sécrétion d’hormones (érythropoïétine),

Formation de vitamine D active (hydroxylation du cholécalciférol)

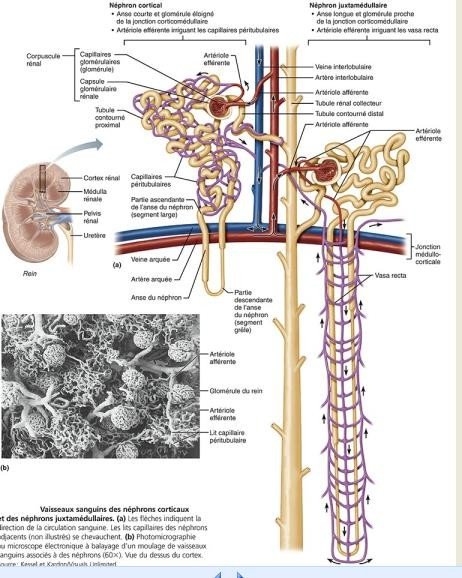

Le néphron : Chaque rein humain contient environ 1,25 millions de néphrons, qui forment les unités fonctionnelles du rein.

Chaque néphron consiste en un corpuscule rénal ou corpuscule de Malpighi, attaché à un tube long, fin, convoluté et sa vascularisation associée.

Le tubule rénal comprend successivement : le tube contourné proximal (TCP), l’anse de Henlé (AH), le tube contourné distal (TCD).

Chaque segment exerce des fonctions multiples et intervient sur une urine intra tubulaire qui change de composition en allant depuis le segment de départ (TCP) au segment final : tube collecteur (TC).

La Clairance (C) indique le volume (virtuel) de plasma totalement débarrassé d’une substance y par unité de temps (ml/min ou l/j)

C y = [U]y x V’/[P]y

[U]y= concentration urinaire de y exprimée en (mg/ml : inuline, glucose…..) ou meq/l pour les électrolytes (Na+, K+…) ou mmoles/l (électrolytes, urée …).

V’ = débit urinaire ml/min

[U]y.

V’=débit d’excrétion urinaire de y (mg/min, meq/min ou mmoles/min).

[P] y= concentration plasmatique de y (mêmes unités que [U]x).

Clairance de créatinine :

La créatinine, produit de dégradation de la créatine musculaire, est normalement présente dans le plasma.

Cette substance endogène elle peut être utilisée en pratique clinique pour évaluer la filtration glomérulaire.

La clairance de la créatinine peut être estimée par la formule de Cockcroft : Clairance de la créatinine (ml/min) = (140 – âge) x poids x A /créatininémie A = 1,23 chez l’homme et 1,04 chez la femme

INSUFFISANCE RENALE AIGUE

Définition de l’insuffisance rénale aiguë

L’IRA est définie par une baisse brutale et rapide du débit de filtration glomérulaire (DFG) entraînant un syndrome de rétention azotée et de nombreux troubles hydro-électrolytiques.

Elle est habituellement réversible après traitement.

Elle peut être oligurique ou à diurèse Conservée Le critère de certitude du caractère aigu est la présence dans les 3 mois précédents d’une valeur normale de la fonction rénale.

Les mécanismes physiopathologiques impliqués de l’insuffisance Rénale :

on distingue trois mécanismes physiopathologiques de l’IRA

L’IRA obstructive, ou post-rénale :

Elle est due à un obstacle sur la voie excrétrice.

En cas d’obstacle sur la voie excrétrice, l’IRA n’apparaît que si l’obstacle est bilatéral ou sur un rein unique.

La Pression hydrostatique intra tubulaire augmente et annule la pression de filtration quand elle est égale à la pression hydrostatique du capillaire glomérulaire.

L’IRA fonctionnelle, ou pré-rénale :

-le mécanisme est une hypoperfusion rénale lors d’une hypotension ou d’une hypovolémie massive (pression artérielle moyenne variant de 140 à 80 mm Hg), le flux plasmatique rénal et le débit de filtration glomérulaire restent constants .Ceci est lié à la vasodilatation de l’artériole afférente et une vasoconstriction de l’artériole efférente : C’est le phénomène d’autorégulation rénale.

Cette capacité d’autorégulation rénale est réduite chez les sujets âgés, athéroscléreux et diabétiques.

Les conséquences de l’hypoperfusion rénale sont :

§ En deçà d’une certaine limite (PA moyenne<80 mm Hg), l’adaptation n’est plus possible et la pression de filtration glomérulaire chute.

L’insuffisance rénale fonctionnelle apparaît alors ;

§ Chez des sujets déshydratés, les BSRA les AINS peuvent jouer un rôle aggravant en empêchant l’autorégulation rénale :

La prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens empêchent la synthèse de prostaglandines d’où l’absence de vasodilatation de l’artériole afférente.

l’absence de vasoconstriction de l’artériole efférente sous l’effet des bloqueurs du système rénine angiotensine (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, antagonistes du récepteur de l’angiotensine II).

Les IRA parenchymateuses :

Elles sont dues à des lésions anatomiques des différentes structures du rein : les plus fréquentes sont les nécroses tubulaires aiguës (NTA), mais l’IRA peut aussi compliquer les néphropathies interstitielles, glomérulaires ou vasculaires aiguës.

Nécroses tubulaires aigues

– Au cours des NTA, deux mécanismes sont le plus souvent en cause et souvent associés : l’un ischémique, l’autre toxique.

Physiopathologie des NTA post ischémiques : c’est l’évolution naturelle d’une IRA fonctionnelle non ou mal traitée.

La baisse du flux sanguin rénal au cours des états de choc est à l’origine d’une ischémie rénale, en particulier dans la zone externe de la médullaire externe.

Ces modifications hémodynamiques témoignent d’une vasoconstriction intrarénale pré et post- glomérulaire majeure et d’une augmentation de la pression intratubulaire.

Les autres IRA parenchymateuses

L’IRA des autres formes d’atteintes rénales obéit à des mécanismes différents :

des glomérulonéphrites

des microangiopathies thrombotiques

des néphrites interstitielles aiguës

de précipitation intratubulaire : c’est l’obstruction liée à la précipitation intra tubulaire de myoglobine (rhabdomyolyse), d’hémoglobine (hémolyses massives), ou de chaînes légères d’immunoglobulines (myélomes) qui est à l’origine de l’IRA.

Diagnostic positif de l’IRA : Il repose sur un interrogatoire, un examen clinique complet, un bilan biologique sanguin et urinaire et certains examens morphologiques, selon le contexte étiologique.

Le caractère aigu de l’insuffisance rénale

L’insuffisance rénale est affirmée devant une augmentation rapide de l’urée plasmatique et de la créatininémie en quelques jours ou semaines.

Elle est aiguë : si la fonction rénale était normale auparavant ;si les reins sont de taille normale ou augmentée

Diagnostic de Gravité

Le Syndrome commun aux urémies aigues : se voit au cours de toutes les situations d’IRA, quelle que soit la néphropathie aiguë responsable Il comporte des anomalies biologiques, avec tardivement des conséquences cliniques, viscérales.

Certaines anomalies peuvent mettre en jeu le pronostic vital

Hyperkaliémie

Elle est précoce et grave par son retentissement cardiaque le plus souvent associée à une IR sévère plus acidose.

Elle constitue un risque vital lorsque son taux dépasse 6.5 mEg/l.

A lui seul ce taux justifie l’épuration extra rénale en urgence.

Son retentissement sera jugé sur des

ECG répétés : Signes ECG : T amples pointues et symétriques, puis allongement de l’espace

PR, et dans les cas graves (K+>7 mEq/l) (tachycardie ventriculaire, puis fibrillation ventriculaire puis arrêt cardiaque en absence de traitement adéquat.

Acidose métabolique

Elle se manifeste cliniquement par une dyspnée régulière type Kussmaul.

Sa gravité sera appréciée par la gazométrie qui en l’absence d’atteinte pulmonaire montre une hypocapnie avec PaO2 normale voire augmentée.

Trouble de l’hydratation

Hyperhydratation globale avec des signes d’hyperhydratation intra et extra cellulaires.

Le risque majeur est l’oedème aigu du poumon.

Hémorragie digestive

Devenue rare depuis l’utilisation systématique de l’épuration extra rénale prophylactique.

Elle doit être recherchée dès que le taux de l’azotémie dépasse 30 mmol/l.

3.

Diagnostic différentiel entre IRA et insuffisance rénale chronique :

Schématiquement, de nombreux points opposent ces 2 entités (tableau) mais il est parfois difficile de trancher, lorsque la fonction rénale antérieure n’est pas connue notamment

| Signes distinctifs | IRA | IRC |

| Installation | Rapide : heures, jours ou qqssemaines | Lente : mois ou des années |

| anémie | Habituellement absente | Souvent présente |

| hypocalcémie | absente | présente |

| taille des reins à l’échographie | diminuée | conservée |